アーカイブ: 2014年9月

2014/09/29

小学校の同窓会 (1928)

昭和29年卒業の 同窓会が開かれた。

その頃は ひとクラス50名以上。

今回は4クラス合同の同窓会で 出席は74名。

学校は瀬戸物の町の中心部にあり、

家業も瀬戸物に関係する家の子が多かったようだ。

わたし達も本物の茶わんで

(規格外品。瀬戸のことばでペケと言った)

ママゴトをやって遊んだものです。

校歌にも、

「里のほまれは陶(すえ)の業(わざ) 祖先のいさを承け継ぎて

いよよ高く 瀬戸の名を 挙げん 吾等の責重し」

と あるように、

今も市中の仕事として 瀬戸物は盛んである。

50年以上も会ったことのない同級生。

会場で出会ったばかりのときは気が付かなかったが、

しばらくして笑顔を見たら

小学生の顔がぱ~っと浮かび 思い出した。

同じ時代を過ごした友は ほんとうに良いものですネ。

*****

2014/09/27

ろくろ日和 (1927)

秋晴れ 最高気温28℃ 湿度45%。

孫は小学校の運動会。

わたしは朝からろくろで湯呑みを挽く(7個)

よく乾燥して 昼からはすぐに削る。

その間に 家庭菜園のゴーヤを収穫する。

ここ2~3日好天気なので きょうも10個も採れた。

かき揚げ、ゴーヤチャンプル、お浸し、野菜炒め・・と

とても食べきれないので、あいこちに貰ってもらった。

読書もしたいし、夕御飯も作らねば・・

あ~っという間に ろくろ日和も夜になってしまう。

*****

2014/09/26

よりみち探偵団 (1925)

よりみち探偵団の 集まりの日

まだ暑いし・・

いままで歩いたところの おさらいと、

どのようにまとめていくか、を話し合った。

犬山城から木曽川に沿っては、

舟大工、漁業組合といった跡がある。

水運、材木という点からも いろいろなものが見えてくる。

車ではよく通るが、すこし脇道にそれて歩くと、

小さな、この地ならではの発見がある。

よりみちの特徴は、こうした すこしの変化も見逃さない。

調べて、不便でも 街の豊かな時代に思いを馳せることができれば楽しい。

*****

2014/09/23

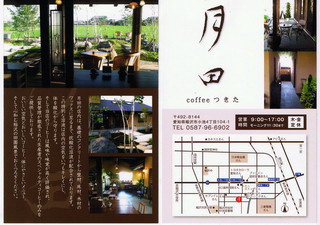

田園風景の中のカフェ 「月田」 (1924)

本で見る以前から行ってみたいと思っていたカフェ。

家から車で一時間近くかかるので、

なかなか行く機会がなかった。

和風建築で、室内のインテリアも調度品も、

わたし好みのものがいっぱい。

李朝箪笥(ラデン入り)、小鹿田焼の壺、骨董の器の数々。

帰りがけにオーナーのご主人と話す機会があった。

この建物は

天井、柱、壁材、床材から木材に塗るワックスに至るまで、

抗酸化溶液が配合されたもので仕上げられているそうだ。

店内の空気はいつもきれいに、酸化から守る為だとか。

お店が「とても気に入った」と伝えたら、

「コーヒーを飲むなら

おいしくて雰囲気の良いお店がよい」のでね・・と。

【写真下】お茶の間通信社刊・地域情報誌「Egg」No.113号から

*****

2014/09/21

『 五十代・六十代は第二の適齢期 』 岡田信子著 (1923)

岡田信子・著 『 五十代・六十代は第二の適齢期 』

~ 婚活・離活、老後の備え ~

中高年の婚活の話が主だが、

老夫婦の老後の備えや

ボケないうちに二人がなすべき重要事項や、

片づけられない人のための

Q&Aの項は参考になりました。

著者はわたしより10歳年長なので、

わたしは「まだ いいか」と思うが・・

人は(特殊な例外を除き)

みんな 一人で生まれ 一人で死ぬのである

ということ。

一方で もう今から意識しておかねばね。

中高年の方々 一度読んでおかれると いいですよ。

【写真】 岡田信子・著 『 五十代・六十代は第二の適齢期 』 ~ 婚活・離活、老後の備え ~ 2011.6.10.第一刷 @1333e

******

2014/09/20

明治カルチャー講座 (1922)

今年も市民大学のカルチャー講座が始まった。

第1回目は博物館明治村 建築担当係長の石川新太郎先生。

「保存修理から見る 明治村の建物」

~ 西園寺公望邸「坐漁荘」の魅力 ~

明治から大正にかけて建てられた時と同じような材料や

造り方を求めて、修復工事をするのは、

いかに大変なのかがわかりました。

また 襖(ふすま)紙一枚でも、どんなにか苦労して再現するか、時間も費用もかかり、大変な仕事ですね。

きょうの明治村は あまり良い天気ではなかったが、

人出は多かった。

最近はNHKの朝ドラのロケ撮影場所となっている影響もあり、

ずいぶん賑わっているようです。

*****

2014/09/19

鳴海てがし神社 (1921)

家から近く(車で5分)だが、訪ね入ったことのない神社。

・・鳴海てがし(杻)神社。

買い物帰りに ちょっとよりみちした。

祭神がどんな人かもわからないし、わたしは関心がうすいが、

ヒノキ、ハナノキ、クロガネモチなど境内の樹木が立派だ・・

とくにベイマツ(アメリカマツ)。

葉が三本、四本の葉からなり、三つ葉のマツは珍種です。

わが実家は材木商で、マツをよく見ていたこともあり、

大きな樹を見ていると 気持ちがいい。

この神社の境内の前に、弁天様を祀った弁天堂がある。

弁天堂の内池の脇には、お金を洗えるようになっている。

ここの湧水で洗ったお金を持っていると

何倍にもなると言われているそうです。

ざるまで備えられていて、折角だから155円洗ってきた。

・・おもしろいですね。

近くの今昔物語をたどるのも 時には よいものです。

*****

2014/09/17

窯神(かまがみ)神社 (1920)

瀬戸市に 用事があり、

窯業を営んでいる、弟の友人を訪ねた。

わたしが出た小学校にほど近く、

このあたりへは何十年振りか。

あたりの町の様子はすっかり変わっていた。

このご主人と わたしは同じ小学校出身なので、

話しがはずんだ。

家業の焼き物(器)を褒めたら、

なんと ひとつ下さった(ラッキー!)

帰り道 急坂をさらに上の方へ行くと、

磁祖・加藤民吉をまつる窯神神社があり、お詣りした。

この神社は、小学生のころ写生会をしたり、

放課後に遊んだりした・・

毎年9月の第二土曜日・日曜日が 例祭日で、

この日 「秋のせとものまつり」が街中で行われる。

※ 「春の せとものまつり」は、瀬戸の産土神を祀る深川神社の例祭日(4月第3日曜日)に合わせて 街中で行われる。深川神社には陶祖・加藤景正の手による陶製狛犬が在る。

*****

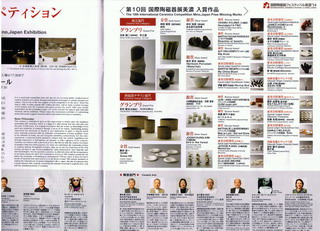

2014/09/16

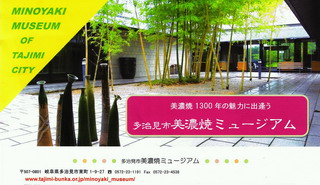

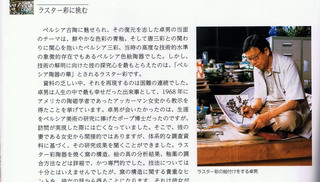

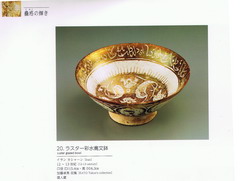

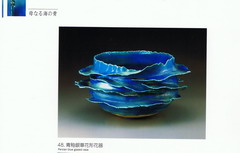

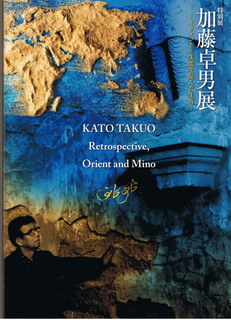

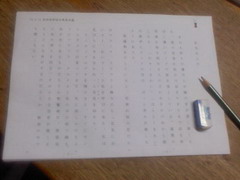

特別展・・加藤卓男展 (1919)

第10回 国際陶磁器フェステイバル美濃 '14 協賛で

特別展 加藤卓男展 ~オリエントと美濃を結んだ生涯~

が開かれている。

場所は セラミックパークMINOから 車で5分ほどとなりの、

多治見市美濃焼ミュージアム (多治見市東町1-9-27)

中東/オリエントで出合ったペルシャ陶に 強い関心を抱き、

ラスター彩、ペルシャンブルーの再現と、

独自の作風を作り出した 加藤卓男氏。

わたしは多治見市 市之倉町の幸兵衛窯を何度も訪れた。

作品も その都度 拝見している。

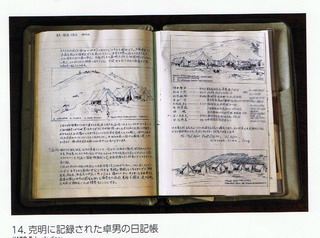

きょうの特別展では 展示卓のガラス越しに

卓男氏が記した日記の数々を読んだり、

特別展の図録も求めて読み、さらに驚いた。

地図や見取り図の絵も 細かく描かれているし

日々の書き留め文章も克明に書かれている。

几帳面で、努力の上に努力を重ねられ

あのような作品の数々が生まれたことを知った。

天賦の才能のうえに、オリエントとの出合いから

熱い砂漠への思いに 何度も中近東に出かけ、

苦労されたことの意味の大きさを感じた。

<写真は いずれも買い求めた図録から転載しました。>

*****

2014/09/15

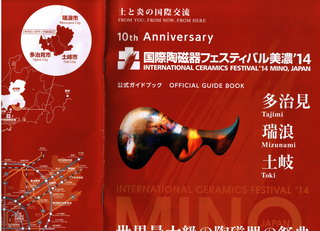

国際陶磁器フェスチバル美濃 ’14 (1918)

世界最大級の 陶磁器の祭典が、3年に一度開かれる。

・・・ 国際陶磁器フェスチバル美濃 ’14

ことしも9月12日から10月19日まで

セラミックパークMINO(多治見市東町4-2-5)で開かれている。

きょうは4日目だったが すごい混雑ぶりでした。

イタリア、中国、韓国、台湾の作家さん・・

タイトルと作品を見て、平凡なわたしには、

首をかしげたくなる作品もあった。

が、アーテイストは

あのようなやわらかな考えとイメージがなければ

いけないのでしょうね

わたしも作陶するとき思い出してヒントにしたいと思った。

昨日も作文教室の先生がおっしゃったこと・・

よく調べて やわらかな やわらかな頭で考えて

文を作らなければいけない・・

何事もすべてそうですね。

いくつになっても 学ぶこと多し・・です。

*****

2014/09/14

9月の作文教室 (1917)

9月の作文教室

朝 8時半に家を出る。 2名おやすみとのこと。

「本当なんだ」というタイトルで書かれた男性(ひと).

奥さんを交通事故で亡くして以来、

何かをしているときに ふと誰も居ないことに気付く。

・・「本当に居なくなった」と気付く。

そんな場面をいくつか思い出して綴ったエッセイ。

目の前でこの作文を読まれると、文章の上手、下手よりも

この男性(ひと)の心情を思って 胸が痛い。

童話のNさんの文も とってもよかった。

毎回、前回の作文が(赤筆で)直されて、励みになる。

先生 ありがとうございます。

*****

2014/09/13

学生時代の友と食事会 (1916)

高校時代の友 数人で おしゃべりと食事の会

きょうの場所は名古屋駅近くのミッドランドスクエア。

名古屋市内の女子高だったので、近隣に住む人が多く、

ここ名古屋は全員がなじみ深い。

このメンバーはみんな健康なこともあり、

病気の話はあまり出ない。

が、年齢も進み、最近は認知症の話は出る。

中学・高校時代の話をしながら、

笑い転げて 過ごすひとときは、

いくつになっても いいものですね。

次回は12月に忘年会を約束して・・

*****

2014/09/12

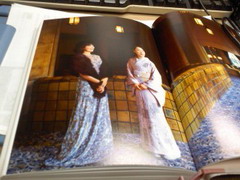

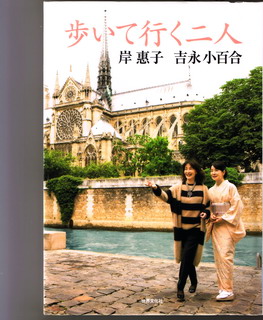

『 歩いて行く二人 』 岸恵子 吉永小百合 (1915)

『 歩いて行く二人 』著者・岸 恵子 吉永小百合

日本人なら誰でも知っている二人の対談と写真集。

わたしは岸恵子さんが好きで、

書かれた小説やエッセイはほとんど読んでいる。

映画も何本かは観ている。

一番好きなのは ルポルタージュエッセイ。

『 ベラルーシの林檎 』『 私の人生アラカルト 』

小説『 わりなき恋 』など。

対談の内容は驚くような珍しい話はなかった。

たくさんの写真はきれいだった。

いつか「徹子の部屋」に出演中、 徹子さんが

「みなさん どうして老いてもきれいなの」と驚かれます、

と言われた。

岸恵子さんが

「あら 皆さんは どうして年寄りになってしまうの」

と答えていらしたのが 忘れなれない。

昭和7年生まれ、82歳。

信じられない女性(ひと)。

【写真】 『 歩いて行く二人 』 世界文化社・刊

著者:岸 恵子 吉永小百合

2014.7.15.初版第1刷発行 @1800e

*****

2014/09/08

カーネーション (1914)

NHKBSプレミアムで

朝ドラ・カーネーションの再放送をやっていた。

ドラマは終わりに近づき、

主人公は歳をとって女優さんが代わっていた。

主人公と 5~6人の男性の老人が食事をしているシーン。

「男はんは 独りでご飯を食べてはいけない」・・

ということで、主人公は

時々こうやってにぎやかに夕ご飯を食べる機会を作るという。

わたしは このひと言に考えさせられた。

わたしの年齢になると ボチボチおひとりさまになる。

「独りで食べる」男性も、

自分から「楽しい食事」をする努力をしたらよいのになあ。

*****

2014/09/07

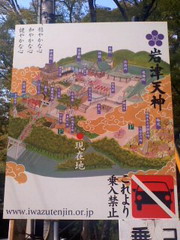

社寺めぐりとなりました (1913)

岡崎での用事が早く終わったので、

近くの岩津天満宮(岩津天神)に行った。

ここは学問の守り神 病除けとして有名だが、

訪ねたのは 初めてだった。

天神様(菅原道真公)が好きな花、

観梅の名所として 梅林が多くある。

強い陽ざしに

境内にも梅干しがいっぱい干してあった。

今は願いごとも特にあるわけではないが、

しずかに参拝してきた。

帰り道、家人が、いま新聞小説に出てくるので、

定光寺も訪ねてみようという。定光寺本堂は重要文化財。

わたしは この前の通りを何度も通るが、

境内までは初めて行った。

山の上にあり、参道の階段が165段ほど。

休み休みではあったが、暑くてしんどかった。

登りきったところで、山門から車が見えた。

10年くらい前から車で登れる坂道ができたとか。

皆さん 車で登って来る人がほとんどだった。

でも、参道を登ってくる者はご利益がありますよ、と言われた。

きょうはなんだか

わたしにはめずらしい寺社巡りの日であった。

*****

2014/09/06

きょうは ロクロ日和 (1912)

粘土を買ってから、出かける日がつづき、

なかなかロクロに向かえなかった。

お天気も どうにか晴れている。

家族も出かけて ひとりなので朝から陶芸。

ロクロを挽いてしまい、

削りに入るには時間がかかるので

そのあいだは読書・・

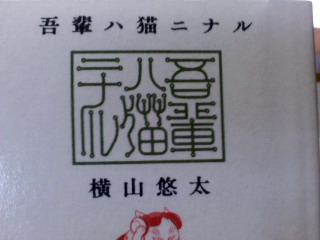

『 吾輩ハ猫ニナル 』 横山悠太・著 講談社・刊

1981年生まれというから30代の若い作家。

大型新人のデビュー作という。

日中混血の青年が見た、日中の文化論がおもしろい。

中国語でコンビニを、著者は「便利店」と表記する。

おにぎりは「飯団」、

パソコンゲームソフトは「電脳遊戯軟件」

ルビがふってあるので 読みやすい。

湿度が高くて、読み終わっても削れるほどには

乾いていなかった・・

【写真・部分】 横山悠太・著 『 吾輩ハ猫ニナル 』

2014.7.15.第一刷発行 講談社・刊 @1200e

****

2014/09/01

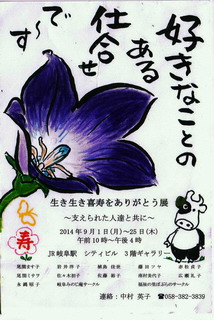

絵手紙展 (1911)

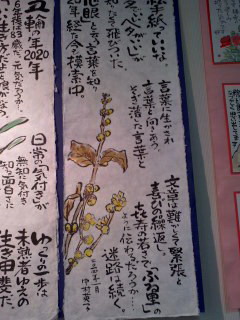

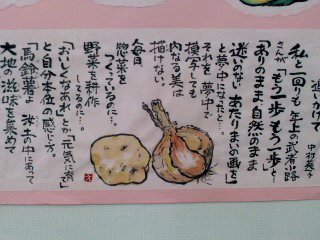

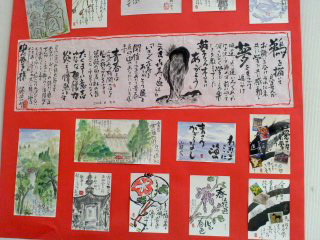

作文教室の仲間である方・Nさんが、

「生き生き喜寿をありがとう展」を

JR岐阜駅シティビル3階で 開かれている。

9月1日~9月25日(木)まで(入場無料)

友人で絵手紙を教えているひとを誘って出かけ、

見せていただきました。

大きな和紙に描かれた絵手紙の数々、

どれもNさんの個性が光っていました。

日ごろ作文教室の文章でも飾らないけれど、

知性的な文面に感心してしまいます。

よく「一生懸命 言葉を探しています」

と言われるだけあり、

絵と文章が絶妙にマッチして見応えがあった。

一緒した友人も

「参考になったわ・・」と喜んでいました。

久しぶりに電車で岐阜駅まで行った・・

昼ご飯や 買い物を楽しみました。

※ 「生き生き喜寿をありがとう展」

~支えられた人達と共に~

2014.9.1.(月)~9月25日(木)

午前10時~午後4時

JR岐阜駅 シティビル 3階ギャラリー

*********