2009/01/22

帽 子

冬物バーゲンが始まった。

大型スーパーへ買い物に行き、

「セール」に 引き込まれ、雑貨屋へ。

最近 白髪がふえたので 時々帽子を愛用している。

こげ茶色のアンゴラ帽子が眼に留まった。

4割引だったので 衝動買い・・。

2009/01/21

かぶら。 今が一番おいしい

「雀が宝探しを始めたら蕪(かぶら)蒸しを 作れ」という諺がある。

雀が食べるものに困って、落ち葉の下をつつくほど寒くなったら、

蕪が旬を迎える、という意味。

蕪は 古く奈良時代から 栽培されている。

・・ということで、今時分、蕪を食べなければ と、

蕪料理をする。

わたしは 漬け物(生で食べる)が好き。

友は 鍋物にも入れるという。

2009/01/20

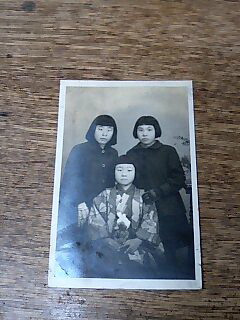

50年ぶりの再会

小学校卒業以来 一度もお会いしたことがない友人。

何年か前にちょっとしたきっかけで、

年賀状のやりとりが始まり、

「会いたいネ」ということで、きょう実現した。

待ち合わせの場所に行っても、

果たしてわかるかなあと ドキドキだった。

何のことはない。 面影があり、

50年の空白は一瞬のうちに消え去った。

なつかしい話しやら、現在の家族の様子の話しで、

3時間あまり、 おしゃべりは尽きることはなかった。

2009/01/19

つみ菜

春野菜の、つみ菜。

毎年3~4月ごろ 浅みどりの葉を摘んでは食べる。

辛し和え、ゴマ和えにしても おいしい。

わが家は みんな好きなので、家庭菜園で育てている。

冬深し 寒の内という今頃なのに、

畑のつみ菜は、もう 菜の花のように 黄色の花が咲いてました。

今の時季に花が咲いたのは、

種から蒔いたのではなく、ポット苗を植えたからかなあ・・。

2009/01/18

『 しずかの朝 』小澤征良・著

以前、この著者・小澤征良のエッセイ『おわらない夏』集英社刊を読んだとき、スケールの大きな人だと感じていた。

この本『 しずかの朝 』は、25歳 独身女性の心の動きを描いたもの。

途中から登場してくる、クーニャという老婦人が、ひょっとしたら入江麻木さんではないかと思いながら読んでいた。

やっぱり最後に「この小説を祖母入江麻木に贈ります」と書いてあった。

上品な言葉の文章が 印象的な本。

それにしても、小澤家は父・指揮者、息子はタレント、娘は小説家・・。

輝かしい才能一家であることよ。

【写真】小澤征良(おざわせいら)・著『 しずかの朝 』

2008.11.30.発行 新潮社・刊 @1400E

2009/01/17

陶芸教室 新年会

陶芸教室の新年会でした。

幹事をすることになった・・。

会場は 時々ランチに利用する和食のお店に決めたので、

出席者に気に入ってもらえるか、心配でした。

ここの陶芸教室に お世話になり5年。

ずーッと前には、新年会をやっていたそうですが、

ここ5年ではやっていなそう。

20人以上の多くの人に来ていただき、

よい雰囲気でした・・。

2009/01/16

ひな人形作り

若い30代の主婦6人と、ひな人形作りをした。

同じ型紙を使って、作ったけれど、

それぞれが個性的にできあがり。

シンプルなので簡単かと思ったが、

バランスをとるのがむつかしかった、と評。

今、陶磁器メーカーでは、

ひな人形の出荷がピークを迎えているそうだ。

最近は、細面の美人顔より、 柔らかい丸顔が人気だとか。

本日の作品は 流行の「和める顔の人形」でした。

2009/01/15

誕生日 1月14日

1月14日 誕生日、2番目の孫が15歳。

中学3年生、高校受験勉強 真っただ中。

生まれてきたとき、看護師さんから、

「きれいな娘(こ)よ」と 言われたのを覚えています。

わたしの作るミートソースが 大好き。

たいしたケガや病気もせずに、

すくすくと育ち、感謝です。

2009/01/14

「50歳からの満足生活」

三津田富左子・著『 50歳からの満足生活 』

知的生きかた文庫 三笠書房

名古屋 広小路のW書店に、この本が何十冊と置いてあり、目に付いた。

「人にたよらず楽しく暮らす」を実践している人・・と、表紙カバーに書き込まれている。

著者のお歳は、大正元年生まれの現在96歳。

この年代の女性が、気ままに、好きなように生きる、

自分の意志を通して生きるというのは、大変なことだったろう。

そういう点では 脱帽!

歳を重ねて 何にもする気力のない人、

退屈な人には ぜひ読んでほしい一冊。

【写真】三津田富左子・著『50歳からの満足生活』知的生きかた文庫 2008.10.10.第1刷発行・文庫本化 三笠書房・刊 @571E

2009/01/13

モネ「印象 日の出」展

名古屋市美術館で モネ「印象 日の出」展 に行って来た。

昨年の暮れから前売り券は 買ってあった。

美術館に着いたらチケット(当日券)を買う人たちがズラーッと並んでいた。(寒い外で)

中に入って さらに驚く。スゴーィ人、人で画が見れないほど!

クロード モネは 150年くらい前に、日本の文化(浮世絵)から強い影響を受けた画家。遠近法、ぼかし、ゆらぎ・・。

日本人の私たちには、だから好かれるのかもしれない。

しっかりと見てきました、モネ「印象 日の出」は。

(・・「印象 日の出」は:“印象派”の名付け元。)