2010/06/26

あじさい寺

旧~い大泉寺に あじさいを見に行ってきた。

どんなキッカケで あじさい寺になったか わからないが、

何種類ものあじさいが植えられて きれいでした。

わたしはクリスマスと名づけられたあじさいが 一番気に入った。

色気があり 気になる美しさでした。

【写真】いずれも“あじさい寺”こと大泉寺(犬山市栗栖)にて

2010/06/25

子育て支援 陶芸教室

子育て支援グループが「6月のイベントとして陶芸教室をやりたいから教えて!」と頼まれた。

子育て中のママは、外出や定期的な習い事もできないので、「やってみたい」「やってほしい」という声があり、これを支援しようとする会。

わたしも若いころ子育て中は、どのくらいベビーシッターが欲しいと思ったことかが、よくわかるので、こころよく引き受けた。

作陶中、 泣いてる子をあやしたりで、集中することもできない人もいたが、タタラ作りで それぞれ個性豊な お皿やお茶わんが出来上がった。

「楽しかったぁ」「焼き上がりが楽しみ」と。

わたしも若い人たちと話しができて うれしかった。

また、ランチまで ごちそうになりました。

2010/06/24

『 おとな時間の、つくりかた 』 山本ふみこ・著

山本ふみこ・著『 おとな時間の、つくりかた 』 PHP研究所

著者は50歳代に入ったばかり。

まだ、子育てというか、娘三人と夫との5人家族で、仕事と家事、自分の楽しみに、いくら時間があっても足りないと想像する。

そんなところから この本は生まれたのだろう。

「時間は少ないけれど、繰り返せば、練習すれば、続けたなら、少しづつ上達できる」ことを、著者は書きながら気付いたと言われる。

何をするにも(著者は英文翻訳、勉強だが)近道などは無く、地道な努力の積み重ねとも。

わたしも 長いこと生きてきて同感できること。

若い人たちが 落ちこぼれ寸前で あがいていたら、また 落ち込んでいたら、繰り返し励ましてあげられる人でありたい、と。

ところどころ 小さな「生活の知恵」「献立のヒント」の差込みが写真付きで入っていて、雑誌を読んでいくような気軽さで 楽しめた。

【写真】山本ふみこ・著『 おとな時間の、つくりかた 』 PHP研究所・発売 2009.4.6.第1版第1刷発行 @1500e

2010/06/23

捨てなくて よかったぁ

亡き母の紗の羽織がある。

もう使わないから 捨てようか と思った。

『 きものリフォーム 』という本をめくっていたら、紗の羽織からつくったベストが載っていた。

「あら わたしも これを作ってもらおう!」

最初 自分で作ろうと思ったが・・・・。

やっぱり 上手なプロに頼んだ。

夏になったからと 急いで作っていただいた。

「白いTシャツに 合わせて着たら、地模様が浮き出てきれい」と助言をいただいた。

母は 藤紫色が好きで、これもその色。

生糸で織った 織り目が粗く、薄くて軽いので、

これからの季節 重宝しそう・・。

2010/06/22

『 里山の少年 』 今森光彦・著

何年も前に「今村光彦・里山の写真展」を見て感動した。

それ以来、写真集を買ってながめたり、エッセイが掲載された雑誌を読んだりと、今森光彦さんを気にしている。

今回のこの文庫本も新刊案内を見て、すぐ購入。

この人は こういう育ち方をされたのか と。

写真の技術は言うまでもないが、お人柄に(生きざまに)深い関心を抱き、物欲の無い世界に生きるすばらしさを教えられる。

わたしが近頃 棚田や田園風景を見たい と思うようになったのは、今森光彦氏の影響も 大いにある。

語彙も豊富。地味な田園風景も 今森氏の手によると、本当に美しい描写となり 心を打つ。

【写真】今森光彦・著『 里山の少年 』新潮文庫。2010.5.1.文庫本 発行。新潮社・刊。@514e. 単行本:1998.7.新潮社・刊

2010/06/21

高石ともや 講演会より ( 市民総合大学 -2- )

「高石ともや 講演会」より(市民総合大学 その2)。

ギターを弾いたり、歌ったり で、ひとりで何役かこなす。

小学唱歌の「たきび」を歌う。

いまは「たきび」の歌は、消防署から苦言が来て歌えないんですと。

たき火だ 焚き火だ 落ち葉焚き

・・・・

また、「里の秋」:

しずかな しずかな 里の秋 ・・・・・

ああ 母さんと ただふたり

くりの実 煮てます いろりばた

今の若い人は、なぜ この歌に父親が出てこないのか と理解できないから、この唱歌(この歌の父は戦死した)も いずれ消えていく・・と言われ、淋しいですね と。

高石さんの もうひとつの顔。

マラソンランナーとしての顔。

「闘病の妻に負けてはいられない。挑戦したい。」と 900KM以上に及ぶ西国三十三ヵ所巡礼の路を 走り続けておられる。

きょうもこの講演が終わったら、走りに行かれるようだ。

がんばれ 高石ともやさん。

【写真】「闘病の妻へ 歌の巡礼」を伝える新聞(2009.10.24.中日新聞)

2010/06/20

市民総合大学

きょうは市民総合大学の入学式。

ここで「明治カルチャー史学科」を受講する予定。

この講座は人気が高く、狭き門だったとか。

記念講演は フォークシンガー・マラソンランナー 高石ともや氏が、一時間半、歌ったり、話したりと、人をそらせない密度の濃い内容でした。

「クラーク記念国際高等学校」の校歌を作詞されるときの話し。

「つきぬける明るささえあれば、苦しみは”超えて”優しくなれる」というフレーズを、苦しみは”耐えて”にすることによって、ずいぶん変わってくる、という話しは 感心した。

言葉って ひと言で 重みが全然異なってくるのだ と、改めて感じた。

2010/06/19

誕 生 日

6月19日は わたしと 初孫の 誕生日。

18年前、6月19日は雨で うっとうしい日々だったが、

自分のことはさておき、期待にあふれ 待っていた。

おかげさまで、心配をかけることもなく、

伸び伸びと育っているのが、

わたしには 何よりものプレゼントになる。

【写真】 わが家のマスコット。お地蔵さん。親子。

2010/06/18

美しい田園風景 -2-

10日ほど前、ウォーキングで歩くところは、田植えの準備が終わり きれいだった。

きょうは もう田植えも済んで、元気なみどりの早苗が植わって風になびき、のどかだ。

田植えの頃の田園風景は 美しい。

でも、こんな風に 気がついて見るようになったのは 近年のこと。

2010/06/17

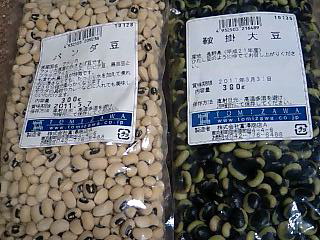

鞍掛大豆(日本産)とパンダ豆(アメリカ産)

鞍掛大豆(右側:日本産)。

白っぽいが薄緑色と 黒い豆。

水に浸したら、緑色が鮮やかになってきた。

見た目は 気持ち悪いと言った人もいたが・・。

ひと晩 水に漬け、茹でて、だししょう油に浸して食べたら、止まらなくなるほど おいしかった。

(茹でたら、緑と黒色が はっきりしなくなった)

東北地方で よく食べられる料理だとか。

もう一種類(左側:アメリカ産)はパンダ豆。

パンダを連想するような かわいい色合わせ。

パンダ豆は 水に浸さなくても、30分ほど煮るだけでよいそうだ。

これは ひよこ豆のように、サラダの具材や、カレーに入れてもおいしい。

最近お気に入りの富澤商店(名古屋店:ミッドランド内)で買いました。

( 鞍掛大豆の 料理 )