2010/10/04

市民総合大学 第4回 (帝国ホテル)

10月3日(日)最終回は「帝国ホテル」。

講師は博物館明治村建築部長・西尾雅敏先生。

帝国ホテル中央玄関部 復原に、大きな力を出された方でもある。

帝国ホテルはアメリカ人建築家ライト氏のデザインにより、

大正12(1923)年5月に完成。

アメリカ人ライトの生い立ちから始まり、なぜ、明治の頃、日本の建築に興味を持ち、日本で帝国ホテルを造ったのかという話しは、聞いていて 飽きなかった。

ライト氏は母親の教育が大きな影響を受け、建築という仕事についたようだ。

先生の話しは、ライト氏の仕事のすばらしさを語りながらも、アメリカと日本の生活習慣による、微妙な設計の違いも指摘された。

帝国ホテルも この話しを聞いてから行ってみたら、建具や家具も楽しんで見られそう。

年間パスポートも買ったことだし、近いうちに また来ようかなぁ。

2010/10/03

紅 玉 (ジャム作り)

紅玉を 信州のお土産に もらった。

昔は 紅玉は いっぱい出回っていたのに、いつの間にか少なくなり、この地方では 見かけなくなった。

さっそく ジャムを作った。

今は 電子レンジで 簡単に作れる。

おいしくて 評判がよく、あ~っという間に 食べてしまった。

どこか この辺りで 買えないかなぁ。

2010/10/02

藤工芸のけいこ日

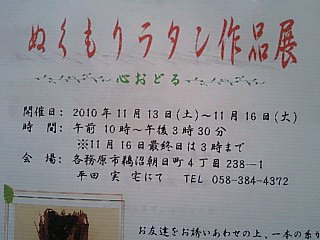

あと一ヵ月半で 作品展。

今年は「四季の花」がテーマなので、今まで作ってきた花を出展する。

一本の糸から編み出される花々に魅せられて作っています。

先回は どくだみの花を作り、今日は 色を染めて 仕上げ。

つぎに ねじり草を作り始めています。

わたしの つたない作品でも、色を付け、まとまると、きれいですよ。

【写真】「 ぬくもりラタン作品展 」案内チラシ。

開催日:2010.11.13(土)~16(水)10:00~15:30。

会 場:各務原市 鵜沼 朝日町4丁目238-1 平田 実 宅にて。

会場TEL:058-384-4372 駐車場6台分あり

2010/10/01

『 上村松園全随筆集 青眉抄その後 』上村松園・著

いま、東京国立近代美術館で「上村松園展」が開催されている。上村松園(しょうえん)は、明治の終わりから昭和初期に活躍された日本画家。

本書は、思い出や 絵のことなどのエッセイ。

表紙もきれいで、読みやすい一冊。

明治22年15歳の時の「四季美人」が展覧会に出品され、日本にご来遊中の英国の皇太子殿下がお買い上げという、海外でも有名であった。

わたしは20年ほど前、御園座で「序の舞」(重要文化財)の絵と同じ題で、上村松園の一生を芝居にしたものを観劇した。

主演女優:山本富士子さんの あでやかな美しさと、絵が重なり、今も想う。

【写真上】『 上村松園全随筆集 青眉抄その後 』上村松園・著 2010.7.29.発行。求龍堂・刊。@2600e 【写真下】ちょうど最近の日本経済新聞で、上村松園さんの絵が紹介されていた。

2010/09/30

「 つばき茶屋 」

友人とふたりで、関市百年公園近くの 知人宅を 訪問。

その前に昼食を、と以前訪れたところ「つばき茶屋」に行く。

土間が板張り床の店に 変わっていた。

以前のオーナーさんが高齢になられたので、ほかの人によって経営されるようになったとか。

天井や内装は ほとんど同じで、「和のしつらい」が相変わらず落ち着いた雰囲気で、わたしの好みです。

ランチ(写真を撮るのを忘れた!)も おいしくいただいた。

今度は若いオーナーさんですが、話しやすく感じのよい方でした。

( 和みカフェ&工房「つばき茶屋」)

( 和みカフェ&工房「つばき茶屋」)

2010/09/29

キャラ弁

小学生の孫は、日頃 平日の昼食は 給食で。

遠足や運動会の日は お弁当が楽しみらしい。

母親に「明日は キャラ弁(キャラクター弁当の意味)にしてね」と頼んでいる。

今朝、孫がわたしに「見て!見て!」と。

お母さん、朝 いそがしいのに がんばったねぇ。

昔 日の丸弁当。 現代はキャラ弁ですか・・。

2010/09/28

『 五体不満足 』 乙武洋匡・著

この本を読んだのは 1998年だから、もう12年。

その頃には ベストセラー。

マスコミによく取り上げられていた。

二、三日前 テレビ出演されていた。

12年間の間に結婚され、二人の子どもさんに恵まれ、可愛くて・・というコメントが愉しそうでした。

それにしても、なんと明るく よい性格の男性(ひと)なのでしょう。

あれほどのハンディを持ちながら、自分で生活する努力家。

少しの道具と 工夫をして、ひとりでパソコンもできるし、歯磨きも。

五体満足な人は、乙武さんに頭があがらない。

「障害者は不便です。だけど、不幸ではありません」と言われる。

こうした幸せな生き方をしておられる。

2010/09/27

『 ぼくらのなまえは ぐりとぐら 』

『 ぼくらのなまえはぐりとぐら 』

~絵本「ぐりとぐら」のすべて~

福音館書店母の友編集部・編者

40年も前、子どもたちが幼いころ、

ぐりとぐらシリーズを 何度読んだことだろう。

ぐり、ぐら(野ネズミの名前)は、本書で知ったが、

フランス語の掛け声みたいなものから、名前になったらしい。

ぐリとぐらシリーズを好きな人たちのコメントや、制作の裏話や、ぐりとぐらの人形や、カステラの作り方も、と楽しさいっぱい。

外国語版も、九つの言語に翻訳されているとか。

この本により、ぐりとぐらの世界が よりいっそう拡がったように思う。

何年か前、岐阜県立図書館での「原画展」を見に行き、親(わたし)、娘、孫とみんなで、可愛いぐらとぐらに会った。

わが家では、三代にわたっての愛読書の絵本の一冊です。

【写真】福音館書店母の友編集部・編者 『 ぼくらのなまえはぐりとぐら 』 ~絵本「ぐりとぐら」のすべて~ 福音館書店・刊 2001.10.25.初版発行 @1700e

2010/09/26

市民大学 第3回 明治カルチャー史学科

市民総合大学 明治カルチャー史学科 第3回の講座。

開場したばかりの朝の明治村内を歩くのは、空気もよく気持ちいい。

「維持修理と 明治村」。

講師は明治村建築担当 石川新太郎先生。

講師は大学院修了後スペインのカタルーニャ工科大学建築学科博士課程を修了された。一級建築士でもある。

きょうは 第四高等学校物理化学教室の階段教室での講義。

若返って 学生になった気分で、講義を受ける。

1965年:昭和40年代、明治の時代の建物を壊してはいけない、という機運が高まっているとき開村し、明治村が果たしてきた役割りは 大きいようだ。

今年で45周年になる、ということは、そろそろ修理工事しなければいけないところが、どんどん出てきている。

建物の構造や用途によって、使われるべき技術や材料が異なっているので、講師の先生のような高度の能力と技術を持った方が力を発揮されるようだ。

いままで わたしは明治村をそういう風に見たことが無かったが、お話を聞いて多少でも知識を得て、改めて見学することにより、博物館明治村の面白さが深まってきた。

2010/09/25

釉薬がけ

きょうは 釉薬を まとめてかけた。(21個)

マグカップには トンボ、つくし、カブなどの 絵を描いた。

人形は デニムのズボンに色を塗ったり、・・と時間がかかった。

釉薬がけは 陶芸の制作の中で、

一番 むつかしいなぁ。