2015/08/25

中島京子・著 『 長いお別れ 』 (2024)

*

中島京子・著 『 長いお別れ 』 文藝春秋・刊

新聞の書評が良かったので 読んでみる。

二人住まいの老夫婦の夫に認知症が始まる。

少しづつ記憶を失くしていくから

「長いお別れ」と言うのだ。

本書の中の東昇平さんと奥さんは、

夫が言葉も記憶も失われたけど、

長い間の生活から

ふたりにしかわからないコミュニケーションがあったのですね。

わたしの母が 軽い認知症だった。

わたしは解からないことばかりで、よく 専門の介護の方に

扱い方を教えてもらった。

今なら もっと上手に、

母が居心地良く 生活(くらせ)てあげられたのにと反省する。

【写真上】『 長いお別れ 』の帯封から転載。

【写真下】中島京子・著『 長いお別れ 』文藝春秋・刊

2015.5.30.第1刷発行 @1550e

*

2015/08/20

八月のおけいこ (藤工芸) (2023)

*

陶工芸のおけいこ日。 このクラスは4名。

年齢差は15歳ほどの開きがある。

手がける作品もいろいろ。

かご、人形、花・・とバラバラに好きなものを作っている。

おしゃべりとなると、政治のことや おしゃれ、孫のこと。

料理、レシピ・・まで何でも話題になる。

きょうは7月に大相撲名古屋場所を観てきた人がいて、

そのときの話題で盛り上がった。

ティタイムは お土産の「すもうくっきー」をいただいた。

わたしは きょう女の子が出来上がった。

次回は男の子も作り、ペアにしよう・・

*

2015/08/15

終戦記念日 特別企画展へ (2022)

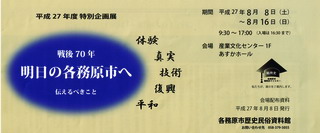

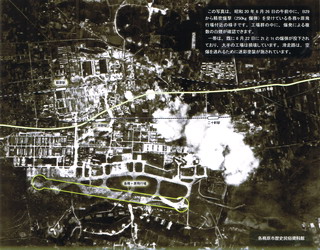

終戦記念日の特別企画展・・ 隣り町で

「戦後70年 明日の各務原市へ 伝えるべきこと」が開催中。

わたしはこの町へおけいこ(藤工芸、作文教室)に通うので

馴染みがあり、見に行ってきた。

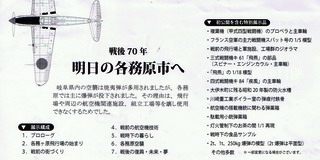

この町はいまから100年前・大正4年の建設工事開始から

飛行場と航空機産業を中心に発展してきた。

藤工芸の先生のお宅が飛行場に近いので、

飛行機の爆音はすざましく、話しはいつも中断する。

複葉機のプロペラと主車輪、フランス空軍の戦闘機・・など

めずらしい実物展示も見られた。

こうした機会に多くの市民が関心を持ち、

さらによい日本国を目指すようになるといいですね。

*

2015/08/07

池田勇人さん・・・・政治家・首相 (2021)

*

朝食に もち麦入りのリゾットをよく食べる。

ふと、「貧乏人は麦を食え」と失言したとされる、

有名な首相が居たのを想い出す。

昭和35年、友だち仲間四人で東京へ遊びに行った。

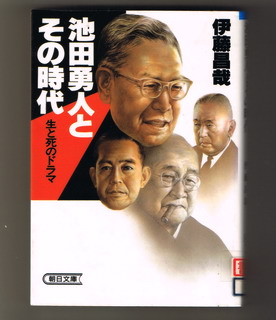

池田勇人首相の令夫人満枝さんが、

友人仲間の母とお友達ということで、

四人を私邸に招待してくださった。

私邸の門の横に真新しい記者団用のトイレが5個も在り、

玄関の脇にポリスボックスが在るのが印象的でした。

夫人は優しい人で、学校の後輩でもあるわたしたちと

学生時代の話で会話がはずんだ。

池田総理は 新聞雑誌ではおおむね 今も評判がよい。

いつか目にしていた新聞の、昭和回想記事と書評から、

総理大臣秘書官・伊藤昌哉さんの著書を知った。

隣りの町立図書館で見つけてきた。

昭和60年発行。さすがに本は黄ばみ焼けている・・

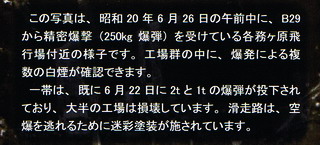

伊藤昌哉・著 朝日文庫

『 池田勇人とその時代 ~生と死のドラマ~ 』

首相になったのは昭和35年(1960)7月。

安保改定のあとの殺伐とした時代ではあったが、

「所得倍増計画」と「忍耐と寛容」の政治を目指した。

自分の青春の時代の社会なのでなつかしさと、

池田総理は偉大な男性だったのだと思いを馳せながら、

一日中読んでいた。

歴代の首相夫人の中で、

記者団に一番評判が良いのは池田首相夫人だ、

と、なにかの新聞記事で読んだことがある。

【写真中央】伊藤昌哉・著『池田勇人とその時代』~生と死のドラマ~ 朝日文庫・刊 昭和60年8月20日第1刷発行

【写真下段】上記著作扉写真を撮影。池田勇人首相と満枝夫人

*

2015/08/06

夏まつり (2020)

*

第36回 日本ライン夏まつり

納涼花火大会が木曽川河畔一帯で 8月10日に開かれる。

当日は人出が多いので とても行かれない。

(去年の人出は27万人だそうな)

鵜飼い見物のお客さんサービスを兼ねて。

8月1日から9日まで 木曽川ロングラン花火が

午後8時ごろ 10分間あがる。

ここ数日は熱帯夜つづき。

夕涼みがてら、夏の夜空に舞う華を見に行く。

鵜飼い船と鵜飼いの篝火を橋の上から 眺めたあと、

花火はわずか10分なので すぐに終わってしまった。

それでも充分 夏の夜が楽しめた。

孫とアイスクリームを食べながら 帰ってきた。

動画も撮りました・・・

http://www.satoyama-koubou.jp/ または

https://www.youtube.com/watch?v=8ic4mDHHhjE#t=239

*

2015/08/03

クルマの 検査入院 (2019)

*

わたしのクルマ(cube)を検査修理に出した。

一日あずけることになり、代車で帰る。

新車である(X-TRAIL)。

驚いたことに エンジンのスイッチを押したら

”こんにちわ”という。

どこかの外国人がこれを体験したらびっくりするだろう。

はじめて免許証を取ってから50年になるが

技術の進歩はすご~い。

孫のふたりは この車が大変気に入ったという。

わたしは走ってくれればよくて、

車種もたいしてこだわらない。

現在の愛車も10年ほどになるが運転席から見やすくて

何の不自由も感じてない・・

*

2015/07/31

食事会 (2018)

*

*

*

高校時代の友だちと 半年に一度 食事会をする。

病気で出られなくなった人もいる。

きょうはは 5人で。

女子校で一クラス50人くらい居た。

海外、東京、九州など遠方で暮らしている人も結構居る。

あと何年 元気に出られるかわからないが、

他の人にも声を掛けよう・・と決めた。

猛暑の中 よく出てきて下さった・・

おいしい料理を味わって、大いにおしゃべるをして

愉しく過ごせましたよ。

また次回 期待して!!

*

2015/07/27

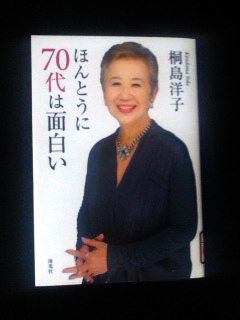

『 ほんとうに70代は面白い 』 桐島洋子著 (2017)

*

桐島洋子・著 『 ほんとうに70代は面白い 』海竜社・刊

桐島洋子著『聡明な女は料理がうまい』を読んで以来、

久々に読んだ。

雑誌その他で

著者のエッセイや対談などはよく目にしている。

帯に書かれた「聡明な女は素敵に老いる」

・・ 身近な人にも言える言葉だ。

本書では 自宅に「森羅塾」を開き

活躍されている様子も描かれている。

「腸は最大の免疫器官」の節で述べられているように、

およそ病気とは縁の無い「医者いらず」の著者。

70代 健康であれば「面白い」と。

・・わたしも同感。

【写真】 桐島洋子・著 『 ほんとうに70代は面白い 』海竜社・刊

2014.12.17.第一刷発行 @1300e

*

2015/07/26

野菜の色 (2016)

*

(上:オクラの花)(下:ゴーヤの花)

今朝、小さな家庭菜園に居る。

(上 ゴーヤ。下 ししとう)

ゴーヤ、きゅうり、ナス、ピーマン、・・が

食べきれないほど採れる。

(わが家のミニトマトは3種)

完熟した赤色のミニトマトに目がいく。

毎朝 1㎏以上も採れる。

トマトは生食でも、加熱して美味しさアップでも

楽しんで食べている。

*

ナスのところに来た。

皮の紫色はつやつやと輝いている。

ヘタと皮の境い目が紫と白のグラデーションになら、

あまりの美しさに しばし見とれる・・

(上:長ナスのあかちゃん 下:十六ささげの花)

愛知県の特産といわれる十六ささげは

この2~3日 食べごろ。

中の豆が16粒で この名が付いた。

やわらかくて食べやすい。

よく見るとうす緑のさやの先に 紫色がすこしある。

これがなんとも可愛いのだ。

このようなささいなことに気が付き

「すごいなあ」と思える。

・・ 歳を重ねたということでしょうか。

*

*

2015/07/18

『 それでも私が捨てられなかったもの 』 (2015)

*

近ごろ親の亡きあとの家の中の片づけに困ってる、

という人の話しをよく聞く。

自分の両親の時は引っ越しを三度しているので

そのたびに捨ててきた。

母がきれい好きで自分の身辺をよく片付けていたので

ものが少なかった。

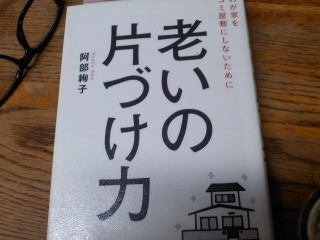

『 老いの片づけ力 』 阿部絢子・著 大和書房・刊

「老いの片づけ力」の著者は

家事研究家の第一人者として名を成しておられる。

そのお母さんのゴミ屋敷が

たちまちきれいに変化する様子が描かれる。

それでも実際は片づけは大変な労力だ。

身につまされたので、

わたしも元気な時に 少しでもやろうと決心。

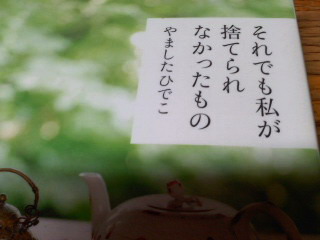

『 それでも私が捨てられなかったもの 』やましたひでこ・著

「それでも私が捨てられなかったもの」の著者は

ヨガの哲学「断行、捨行、離行」から着想を得た、

「断捨離」ということばで片づけの支持を受けた方。

本書には著者の「捨てられない」ではなく

「捨てたくないもの」が 物語りにされている。

・・これは わたしにもいっぱいある。

若い時に手に入れた好みの器類。

メキシコ、トルコ、韓国で求めた陶器類・・

日常、わたしが作った料理をおいしく見せてくれる器類。

やっぱり捨てたくないものは多い。

これから少し考えを改めて片づけなくては・・と気付いた。

【写真上】 阿部絢子・著『 老いの片づけ力 』

大和書房・刊 2015.1.23.発行 @1400e

【写真中】 やましたひでこ・著 イーストブレス・刊

『 それでも私が捨てられなかったもの 』

2014.9.7.刊 @1500e

*