2009/09/09

『 正座と日本人 』 丁 宋鐵・著 (Part-1)

30年近く前、知人が 韓国人大学教授(女性)を わが家に連れてこられた。

昼どきであったので、わたしは簡単な昼食を出したら、片膝(ひざ)を立てて食べ始められてびっくりした。

服装はパンツスーツだった。

あとで知人から「韓国は立て膝を立てるのが正式なの」と教えられた。

丁 宋鐵(てい むねてつ)・著 『 正座と日本人 』 講談社・刊

著者は医学博士。

歴史学者になりたかったほど、大の歴史好きという。

茶道をたしなむには 正座しなければならない。

これは 日本人なら誰でも常識だと思っている。

ところが 茶道を完成させた利休は、アグラをかいている。

茶道で正座をするようになったのは、江戸の後半からとか。

でもこれは断定ではなく、いろいろな見解もあり おもしろいところです。

広く庶民だれもが 正座をするようになったのは、明治になってから。

したがって 茶道が日本の文化に大きな影響を及ぼすようになったのも、その頃らしい。

わたしが長年抱いていた問題も、この本で納得がいった。

当分 本書は 頭から離れない。

2009/09/08

9月9日 重陽の節句

9月9日は「重陽(ちょうよう)の節句」。

「菊の節句」ともいう。

桃の節句や、端午の節句と並び、五節句のひとつだが、

いまでは誰も言わない、忘れられつつある。

菊の盛りには まだ早い。そのために 祝う人も少ないのかしら。

『暮らしに生かす旧暦ノート』(鈴木充広著)によると、

重陽の節句は、家族とともに 近くの高いところに登って、

「長寿と一族の繁栄を願うといい」といわれているとか。

著者はこの日ひとりで東京タワーに登って、一族のことを祈った。

わたしも一生に一度くらい、9月9日に高いところに登って、

(どこが よいかなあ・・)

いつまでも 家族が幸せでありますように、と祈ってみようか。

2009/09/07

日本とペルー。文化の違い

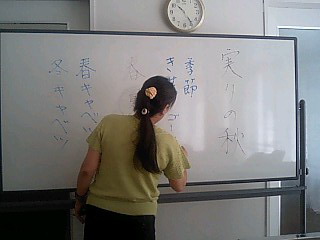

日曜日の午前中は日本語教室。

このクラスは すこしよくできる人が多いので、足並みをそろえるためにテキストを離れて、日本の文化について話し合いをした。

季節がハッキリしている日本の食物を中心に「実りの秋」を 想像してもらいました。

残りの時間に 反対語を勉強した。

できるようになった人に、「日本語検定」を受けるといいね と言う話も出ましたが、主婦にとって「受験料が6000円は痛いネ」「子どもと二人で受けたら12,000円だ」と。

なんとか なりませんかネエ。

2009/09/06

「巣ごもり消費」

最近 ちょくちょく「巣ごもり消費」ということばを見かける。

消費者が外に出ず、食事や娯楽などの消費行動を 家庭内で済ますこと。

お金のかかるアウトドアレジャーより、家の中でDVD,本、ゲームなどをして過ごすようになったので、外食産業や旅行業界が打撃を受けているとか。

政権交代とかでの、高速の無料化や、景気の回復で、外出が多くなることを願う・・。

<写真>2009.9.1.中日新聞から。

2009/09/05

ミートソース 作り

娘の家族から「ミートソースを作って欲しい」と言われていた。

わたしは 朝 作っておいて、昼間に 煮込む。

玉ねぎのミジン切り、ひき肉、トマト缶、と、簡単な材料ばかりだが・・。

実は わたしが なぜか好きではなく、食べないので、作るのも おっくうなのだ。

夕食に「おいしい おいしい」と食べてくれるのは うれしい。

わたしのミートソース作りのコツは、

クロックポット(電気なべ)で長時間かけて 煮ることだけ。

2009/09/04

お地蔵さん 4体

何年か前、知人が「お地蔵さん 作って」と、

紙に 大きさや 姿を書いていった。

それから 3、4年の間に、いくつ作ったか。

50体は 作ったかしら・・。

粘土 250gくらいで、ロクロで胴体を作り、あとは手作業。

いくつ作っても 眼を入れるときが 一番むつかしい。

身長13㎝。 体重は ? 作者と同じ すこし太め。

お地蔵さんは 子どもを護る 仏様・・。

作っていても なんとなく癒される気がする。

2009/09/03

愛知の伝統野菜「天狗なす」

隣町へ出かけた途中で立ち寄ったスーパーで、

珍しい「天狗なす」が売っていた。

愛知県産なのに、わたしは食べたことがない。

天狗の鼻のような、突起したものができるので、そこから 名づけられたらしい。

1個258円と 少し高いが、ふつうのなすに 比較すれば 大きい。 じーっと見ていたら、

店員さんが「水分が多くて 火が通りやすいので、煮物や炒め物にしたら おいしいです」と、教えていただいた。

(お許しを得て、一枚 パチリ させてもらった)

2009/09/02

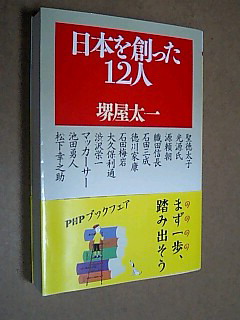

『 日本を創った12人 』 堺屋太一・著

日本の歴史に深く影響のある人物が 描かれている。

11人目に「池田勇人」を 経済大国を実現させた人として 採り上げている。

いま、日本は 政権交代で、政治家の資質が問われている。

池田勇人総理大臣は、戦後の日本を 豊かにしてくれたひとりだった。

わたしは大学生の頃(昭和37年ごろ)、池田勇人氏の私邸へ 遊びに行ったことがある。

友人の母親が、池田満枝夫人の親友ということで 招かれた。

いま、思い出すことは、

☆ 書生さんが 数人 あわただしく仕事をしていて、

家の中を行ったり来たりしていること。

☆ おやつに、当時 超高級であったメロンをいただいたこと。

☆ トイレが 5つも並んであったこと。

☆ 奥様は非常に優しくて 学校の様子を聞かれたこと

(わたしたちの同窓生でもあったので)、など。

とくにこの何年かの総理大臣をみていて、池田勇人総理が いかに偉大な男性(ひと)だったことか。

それも合わせて、わたしの長い人生でも、よい思い出のひとつである。

【写真】堺屋太一・著 『 日本を創った12人 』 PHP文庫。2006.2.17.第1版第1刷。PHP研究所・発行。@724e。初出は 1996.11.単行本 PHP研究所 刊行。

2009/09/01

『ホルトの木の下で』 堀 文子・著

絵本や画文集では よく拝見している。

本書は 堀 文子さん(画家)の履歴書。

みずみずしくて かわいいタッチの絵を見ると、

とても91歳とは 思えない。

大正時代に生まれた女性(ひと)としては、ずいぶん進歩的な考えを持ち、実行してきた女性であったことよ。

これから生きていく若い人には、参考になる生き方をしてきた女性。

孫たちにも 読んで欲しいけど・・・・。

2009/08/31

日本語教室

日本語教室。

本日は いつもの部屋が借りられなくて、料理の教室での勉強。

生徒は少なくて 7名。

相変わらず 漢字の読み方になると 戸惑う人が多くて・・。

わたしも日本人でなかったら 大変だったろうなあ。

また、「東西南北」の説明のとき、島国である日本では、地図を見るときなどは これがないと不便 というか わからない。

ペルーやブラジルの人にとっては、これは 頭が混乱する、ということが判った。

じゃあ「目的地を人に教えるとき どうやるの?」とたずねたら、

ひとりの青年が「まーっ直ぐ行って 右の回れば・・と言うだけで分かる」で 大笑い。

お国が変われば、考えも変わる。