2009/09/19

鉄棒。徒競争。

運動会のシーズンがやって来た。

いちばん小さい孫は、身体は 細くて 小柄。

運動は好きらしい。

鉄棒も 半年前くらいは できなかったが、

今では 逆上がりは 得意。

名前は判らないが(運梯:うんてい とか・)、ぶらさがって渡っていくのも、ふたつ飛びぐらいで 早くできる。

本人 いわく。

「かけっこも いちばん早いよ」。

もうすぐ保育園の運動会。 見られるのかなぁ。

2009/09/18

「だるまランチ」

新鮮魚介料理と創作鉄板焼き「だるま」。

友人が家に来ると、何ヶ月かに一度は、ランチに行く。

「だるまランチ」が特にお気に入り。

魚介類の刺し身の盛り合わせに お味噌汁と ごはん。

食べ終わるころに 鉄板焼き(お好み焼き)が 出てくる。

ここに来る もうひとつの楽しみは、食器がいい。

多治見の作家さんの器で、ユーモアのある形が多く、

ひとつひとつ個性があり、遊び心のある器。

開店した頃、友人に誘われたが「お好み焼き」は あまり好きでないので、しぶしぶついていった。

想像していたのとは大違いで 気に入った。

それ以来 お気に入りの店となった。

2009/09/17

思いもかけない いたずら

本日は 陶芸の 作陶日。

黒ミカゲの土を使用して、皿(直径10cm)9枚。

白化粧して 素焼き後、 少し装飾しようと思う。

もうひとつ。

大皿を挽き、

そろそろ乾いたかなあ と見に行ったら・・。

まあ!

猫がいたずらをして、手で引っ掻いた あと!

信じられない 出来ごと。

「 猫を追うより 皿を引け 」とは 言うけれど・・・。

2009/09/16

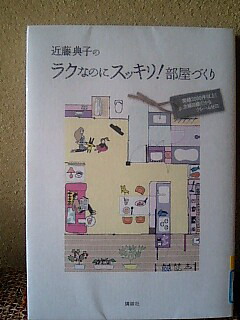

近藤典子の「スッキリ!部屋づくり」

近藤典子・著 『 近藤典子のラクなのにスッキリ!部屋づくり 』 講談社・刊

著者の近藤典子さんは、今や雑誌・テレビで おなじみのアメニティ アドバイザー。

本を読んだだけで実行しなければ・・と思いつつ、読むことにした。

キッチン、リビング、玄関などアイデアいっぱいの提案があり 感心。

いつか頭に残ったら 実践できる。

わが家で一番参考になると思った提案は、

「外だって重要! 外も使おうよ」のコーナー。

幸い 外が広いので、開放感のある外の空間をもっと利用する。

と言うより、

外と室内のつながりを上手に使うことを考えよう、と思った。

すごい 目からウロコのアイデアをもらった。

【写真】近藤典子・著 『近藤典子のラクなのにスッキリ!部屋づくり』 講談社・刊。2009.6.15.第1刷発行。@1200e。

2009/09/15

朽ちたら さらに きれい

7月の終わりのころ、雨上がりの庭に 橙赤色の「ほおずき」が、きらきらと輝いていた。

一ヶ月半 経ったころ ふと気が付くと、編み目模様のきれいな姿に変わっていた。

なんてきれいなんだろう。

自然現象の大きな力に 人の手はかなわない。

2009/09/14

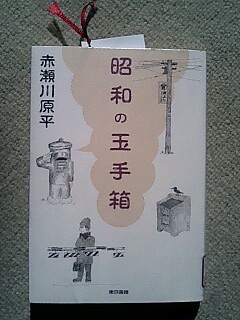

『 昭和の玉手箱 』赤瀬川原平・著

赤瀬川原平氏から、35年くらい前に、電話がかかってきたことがある。

私の原稿を使いたいという内容だった。

ご本人はすっかり忘れているだろうが、

何年か後、芥川賞をとられたので、わたしの自慢話となった。

昭和に育った人は、ここに出てくるモノたちは どれもなつかしく、

今でもあったらなあ と思うものがある。

60年代に走り回っていた「オート三輪」は、なんともユーモアがあり、今でも見ていたいもの。

わたしは子どもの頃、お稽古に行く時、配達に行くついでに と、よく助手席に乗ってた。

タイに観光で行った時、ツクツクと呼んでいたオート三輪タクシーに乗って楽しかった、など思い出の乗り物。

「和式トイレ」は なつかしいというより、断然現代の洋式水洗に代わって良かったもののひとつ。

2009/09/13

9月12、13日。せともの祭り協賛クラフトフェア

「道の駅」に決定した品野陶磁器センターで、

「第3回SETO品野 クラフトフェア」が 協賛で 開かれた。

あいにく雨だったが、

瀬戸は生まれ故郷なので、気軽に出かけた。

ここでのクラフトフェアには 初めてだったが、新聞で「なかなか評判がよいので、出店舗も100以上ある」と読んでいた。

好きな陶芸はじめ、木工、古布、アイアン、ガラス、糸屋・と 魅力ある店がいっぱいだ。

この春行った 松本クラフトフェアにも、負けないほどステキでした。

最初に目に付いた木工の店は、

旧い舟の板やスス竹を上手に使ったインテリア作品が数多くあり、魅力のある品が 多くあった。

下の写真は、数珠をくりぬいたあとの木片。ローズウッドで堅い。

たのしいインテリアに 変化させよう・・。

陶器は さすが1300年のせとものの産地。

参考にしたいと思うようなものを買った。

自分にも投資しなければね・・。

ガラス製品も 質が高く欲しいものがいっぱい。

日本の工芸品は どれも すぐれもの。

来年は 朝早くから 行こう!

雨模様の会場・・。

2009/09/12

親子陶芸教室 (初めての作品)

8月に 親子陶芸教室(NPO たまてばこ主催)が 開かれた。

きょうは 作品引渡しの日。

初めての方ばかりだったので、小皿を作ってもらっていた。

カラフルで なかなか いい色に仕上がった。

平日の午前中に指定していたので、取りに来たのは母親ばかりでした。

作った子の感想は聞けなくて残念でしたが、

どの人も 「 作品も思ったより小さかったけど、

(焼成すると一割くらい小さくなる)

きれいな色に仕上がって うれしい! 」と喜んでいただいた。

2009/09/11

祖父母参観

一番 年の小さい孫は、保育園の年長。

きょうは「祖父母参観」でした。

3年前は舞台で歌を歌うとき、

はずかしくて少し横を向いていたのになあ・・。

祖母のわたしは、10年以上前だが、高校生となった孫の祖父母参観のときはイヤだった。

おばあちゃんと呼ばれるのは なんともないが、

おばあちゃんはこうであらねば、と決め付けられるのがイヤでした。

なんだか、今は どうでもよくなった・・・。

2009/09/10

『 正座と日本人 』 (Part 2)

ソウルに行ったとき、韓国人の友人Kさん宅に泊まった。

彼女は最近お茶を習っているので、お稽古に一緒に行こうと誘われた。

えっ !!?

畳の無い韓国でも茶道? と、そのとき本当に驚ろいた。

日本人(わたし)が見学に来るというので、

全員 チマチョゴリで迎えてくださった。

このとき、立てひざでの「お点前」は 初めて見た。

丁 宋鐵(てい むねてつ)著 『 正座と日本人 』によると、

朝鮮半島に茶が持ち込まれたのは 7~8世紀の頃。

高麗時代に、禅侶たちによって、飲茶の風習ができたことから、茶の湯が広まった。

本書を読んで、「正座とは何か」を学ぶことによって、

思いがけない 日本の文化が みえてきた。