2010/08/25

『 間門園日記 』 斎藤博子・著

斎藤博子・著 『 間門園日記(まかどえんにっき)』

~山本周五郎ご夫妻とともに~ 深夜叢書社・刊

山本周五郎氏が亡くなり 43年。

大作家が どんな生活をしていたのか 興味があり、

読もうと思った。

本書は、昭和39年から42年まで、

旅館「間門園」で創作される先生の、

秘書をされていた時の記録。

大学ノート14冊から 本にされたもの。

著者の方は(その当時は)若い女性ですが、

気難しい作家の世話を よくされたと 感心した。

昭和39年ごろは東京オリンピックの頃、

山本周五郎作家は 一番働き盛りで、次々と本を出版され、

時の人として、華やかな頃だったのか。

それにしても 流行作家という職業も大変だ。

著者の悩みも 伝わってくる。

当時の生活環境、物価などが 思い出され、

読んでいて なつかしくもあった。

【写真】 斎藤博子・著 『 間門園日記 』~山本周五郎ご夫妻とともに~ 深夜叢書社・刊。2010.5.16.発行。@1900e

2010/08/24

陶板 でき上がる

藤工芸の先生から、生徒さんが、

「陶器と藤工芸」のコラボ作品を作りたいということで、

陶芸を 教えてほしいと 頼まれた。

このグループは 陶芸は初めてという人ばかりでしたが、

創作意欲の強い人が多く、積極的に取り組まれた。

あれから 1ヶ月と少し経って、焼き上がったので、

記念撮影・・。

お一人だけ、残念でしたが、少しヒビが入りました。

でも よく見ないと わからないくらい。

初めてタタラで作ったのですから、充分 よい作品です。

(タタラは 反ったり、ヒビ割れたりと 結構むつかしいものです)

これから どんな種類の「藤」を使って、

コラボ作品となっていくのか。 わたしも 楽しみ。

2010/08/23

ボランテイアグループ の 親睦会

先日、大きなイベントを無事に終わって、

きょう、お疲れ会が開かれた。

「在住外国人の子どもと、日本人の子どもが、仲良くできるように」と、お泊りしながら二日間にわたって、いろいろな活動を行なった。

おいしい食事をしながら、反省会も兼ねて、話し合った。

ことしは若い青年や女性が多く加わって、エネルギッシュな子どもたちの相手をした。

その中のひとりが「無事故で終わり、自分自身がすごく楽しくできた」と感想を述べられた。

大切な子どもたちを70人近くも預かって活動するのは、こんなに多くの大人の力も必要。

子どもも、それを看る大人も楽しかったと言えたことは、大成功かな ということで、今晩の食事もおいしくいただけた。

2010/08/22

木曽川学 「漢詩文の万里集九」

平成22年度 第8回 木曽川学セミナー

「東遊以前の万里集九 と 鵜沼」

講師は岐阜大学教授・森田晃一先生。

万里集九(ばんりしゅうきゅう)は、

室町時代「漢詩文」の詩人。京都五山の相国寺に在り。

のちに、太田道灌の江戸城に迎えられている。

1467年~1477年の応仁の乱。

都の騒乱を避けて、美濃の守護・土岐氏をたよって、

各務原市 鵜沼(承国寺)に“疎開”し、

「梅花無尽蔵」という庵に居た。

昨年度に続き、漢詩の詩人・万里集九の一生で、

京都、江戸につづき、本日は鵜沼での生活を話された。

応仁・文明の乱のところは おもしろかったが、

この手の話しは難しくて 苦手なので、居眠りした・・。

漢詩・漢文の読みも ひさしぶりで、

学生時代を思い出した。

*****

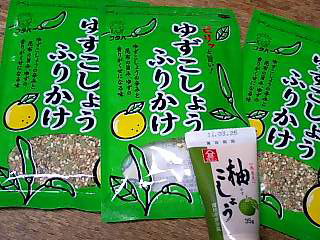

帰りは、大型ショッピングセンターに寄り、

いま お気に入りの「ゆずこしょう ふりかけ」を買った。

2010/08/21

マグカップ 作陶

一日中 何処へも行かず、

せっせと マグカップ作りをした。

午前中に ロクロを挽いて、

天気が良いのですぐ乾く。 (暑過ぎだが・・)

午後、削って、 手を付ける。

それでも、家事をしながら、7個 完成。

わたしには、これが 限度・・。

2010/08/20

『 「婚活」現象の社会学 』 山田昌弘・編著

何日か前に“フランスでは 子どもを産む人が 増えている”という本を読んだ。

それに関連しているか と思って読んだのが『婚活 現象の社会学』。

なぜ婚活が社会的流行現象になったのか。

わたしの周りでも、冗談めいて「婚活しようかなぁ」という若い人がいる。

本書では、未婚女性の多くが、男性に経済力を求めている。

が、女性の期待に見合うだけの経済力を持った男性が減少している。

これが、結婚できない 一番大きな問題、という。

また、女性が高学歴を得て、家族も本人も 上流・中流社会の家庭を夢見ている。

1970年代半ばから始まる結婚難は、結婚相手に求める「恋愛感情」、そして結婚後の「経済生活」に求める基準が、相対的に高くなったことが、大きな原因と著者はいう。

故に 現在の民間・公共の婚活支援も うまくいかない、という現実。 著者は、結婚支援事業関係者や参加者から調査をした結果も参考にして語る。

そういえば「パラサイトシングル」という言葉も、この著者が浸透させた。

2010/08/19

布ぞうり作り 講習会

「布ぞうりは 足裏を刺激することで、気持ちがいい」と 評判を聞いていた。

作ってみたかったので、参加。

木綿地が 作りやすいということで、

近所のゆかたを作る町工場で、切れ端を分けてもらった。

鼻緒から 作っていく。

次に つま先を作り、土台を編みはじめる。

このあたりは 少し慣れてきて、どんどん夢中になる。

鼻緒を 土台に編みこむころには、完成が見えてくる。

2010/08/18

ゴーヤ 不作の年

ゴーヤを育てて、10年近くになる。

毎年、面白半分で、何本採れるのか 数えている。

5本の苗から、500本近く 生る。

・・・ことしは どうしたことか、不作。

でも 立秋を過ぎ 近ごろは、毎日2~3本づつは収穫できる。

ゴーヤの原産地は、熱帯アジアとか。 暑い季節に 元気だ。

ことしは、知人に差し上げるほどには できないのが 残念。

家人は誰も飲まないが、ゴーヤジュースはおいしいので、わたしは 毎日 飲む。

血糖値が高い人には、効果があると言われる。

若い人たちは、おひたし、素揚げ、エビとのかき揚げ、チャンプルを好むので、よく 料理する。

【写真の本】『育てておいしい はじめてのゴーヤー』~島やさい図鑑~㈲八月社・編 主婦の友社・発売。2009.5.20.初版発行 @1300e

2010/08/17

『 パリの女は 産んでいる 』 中島さおり・著

少子化に困っている先進国の中で、

フランスは 唯一 出生率が上がっている。

実際 この著者の本を読んでみると、いくつも納得できる。

また、日本の事情も、少し見習ったら、多少出生率がよくなるかなあと、思う点がある。

家族の形が変わってきた という点。

「未婚の母が多い」、「同棲の流行」、「パリジェンヌママは高齢」など。この項目については、わたし個人は あまりまねてほしくないが・・・。

「保育所の効用」。 働いていないママも託児所が使えて、身近に“おばあちゃん”が居なくても、子育てを楽しめる。

「育児休業制度」も利用しやすく、期間が終われば「前職に復帰できる」ことが保障されている。

これは、大きな良い点だ。

フランス人の夫と、二人の娘を、フランスで育てている著者が、

「パリの女は 子育てを 楽しんでますよ」と書いている。

【写真】 中島さおり・著『 パリの女は 産んでいる ~恋愛大国フランスに子供が増えた理由~』ポプラ社・刊。2005.11.15.第1刷発行。@1500e なお同名の文庫本も出ている:(ポプラ文庫)2008.12.5.発売。ポプラ社・出版。@588.-

2010/08/16

ローズマリーの丘 ( cafe )

友人と お目当てのランチに行こうと思ったら、

お盆中は お休み。

せっかく出かけてきたので、

「ローズマリーの丘」というカフェへ。

わたしは初めてだが、友人は何度目かだとか。

周囲は畑地が多く、このカフェも 自然に触れ合えるようにと、ラベンダー摘み、イチゴ摘みができるようです。

いまごろはブルーベリー摘みが終わったばかりとか。

ランチも いろいろなハーブを使ったメニューが豊富。

メキシコのトルティーア、イタリアのパスタが美味しかった。