カテゴリ: つれづれなるままに

2016/03/24

ブロッコリーの芽 (2064)

*

2月の終わりごろ「ブロッコリーの芽」という種袋を見つけた。

プラスチックのパッド容器に、

水に溶けないキッチンペーパーを3~4枚重ねて敷き、

その上に種を蒔く。 たっぷり水で浸しやる。

発芽した芽には 優れた栄養素が豊富だということで、

アメリカでは大ブームを起こしているということを知った。

物珍しいことが大好きなので、さっそく実験。

水浸しのペーパーの上に、万遍なく敷き詰めるように蒔く。

暗がりにするため新聞紙で蔽い、

水を霧吹きして軽く濡らしておく。

3~4日で発芽。

(10日目)

3週間ほどして食べられるほどに成長。背丈5~6cm。

(19日目)

半日ほど日当たりを弱めるカーテン越しの縁側に置いたら

深い緑色を帯びてきた。

(24日目)

ウルトラ健康野菜が 意外に簡単に できました!

毎日乾かないように水をやり、可愛がってあげた・・

(24日目)

*

2016/03/16

三年ぶりの クラス会 (2063)

*

高校三年生の時の クラス会。 三年振りだ。

クルマを止めた人も多く、駅近くのホテルが会場。

皆さん 早めに会場に着き、

それぞれ近況を話し合っていた。

自分や家族に 病気や介護で出られない方が増えてきた。

女子校であり、集まってきた方は おしゃべりに夢中。

七十歳代の女性の一番の関心事は ?

毎日を どのように楽しく生活(くらし)しているか。

いつまでも健康で、自立して生きていけるか、など・・

*

2016/03/05

平成27年度 市民大学の卒業式 (2062)

平成27年度 市民総合大学の卒業式へ。

今年度は一度も欠席なしで卒業証書をもらった。

記念講演。 講師は NHKためしてガッテン!の

元専任デイレクタ-北折一氏。

題して 「ガッテン流! 健康セミナー」

講師行使自らの経験をもとに、

ガッテン流の健康を話される。

それによれば、減量はゆっくり落とすことが鉄則。

「失敗しても人間だもの」と気軽に構える。

「こりゃ難しくないなぁ。 出来ちゃうよ」と、

自分の健康寿命を伸ばしていければ良い、そうだ。

「なんか 小腹が減ったなあ」とつまむことは 危険。

また食べ残すほど多くに料理は作らない。

・・が、残ったらリメイクして、

新しい料理にする達人を目指しなさいと

耳の痛い話しも聴きました。

*

2016/03/04

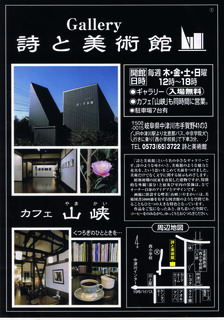

Gallery 詩と美術館カフェ「山峡」へ (2061)

付知の熊谷守一美術館へ行ったとき、手にしたパンフレット。

中津川にGallery「詩と美術館」と古民家を改装したカフェ「山峡(やまかい)」があると知った。

カフェには5000冊の本が、いま流行の図書館カフェというので、ぜひ行きたかった。

「詩と美術館」では、銅版画:エングレーヴィングで名高い作家、フィリップ・モーリッツ名画展が展示されていた。

さいわいオーナーが居られて お話しを伺った。

築80年という民家を改築(オーナーの生家)。

小屋組みの梁桁や、柱・天井、土壁はそのまま。

近代の住宅建築とは異なり、趣きがありよかった。

カフェのテーブルや椅子も旧い家具調度品が使われて、

落ち着ける雰囲気。

居合わせたお客さんは独り客も多く、

女性客がひとり静かにコーヒーを飲みながら本を読んでおられたのが印象に残っている。

オーナーは短歌教室の講師であり、短歌誌の編集主宰者。

また美術家としても活躍中。

前は台所だったというコーヒーカウンタ内。

若い女性スタッフの方が、ドリップで丁寧に淹れてくださった。

・・ おいしかった!!

(ギャラリーのスリット窓の下に置かれたオブジェ)

*

2016/02/28

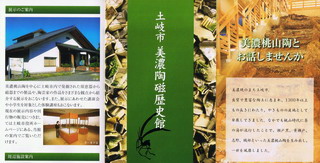

歴史館は気に入りました(土岐市美濃陶磁歴史館) (2060)

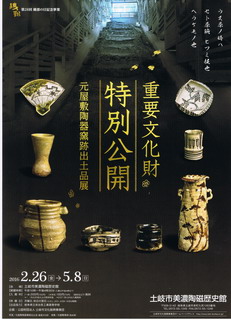

土岐市泉町にある美濃陶磁歴史館で重要文化財特別公開

「元屋敷陶器窯跡出土品展」が公開されている。

受付で「今日は”織部の日”で入館無料です(2月28日)」と。

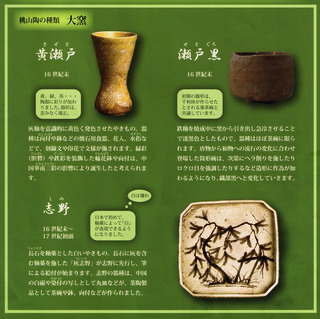

登り窯で焼かれた黄瀬戸、志野、織部、瀬戸黒の美濃桃山陶の作品が展示されている。

元屋敷陶器窯跡の出土品からも、どれも重要文化財指定のものが たくさん一挙に公開。

焼成中に窯から引き出し、すぐに水に浸けて、急に冷やして生まれたという漆黒の抹茶茶わん(瀬戸黒)は見とれました。

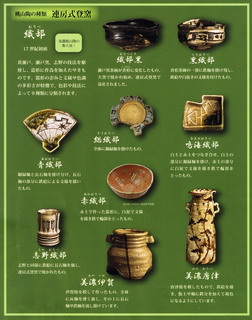

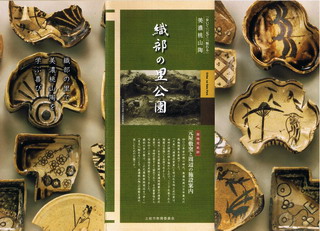

歴史館から歩いて5分、織部の里公園にある、

国指定史跡:元屋敷陶器窯跡。

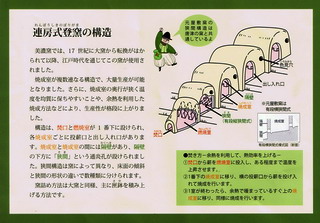

大窯(1、2、3号窯)、元屋敷窯(連房式登窯)は

ボランテイア案内の方がていねいに説明してくださった。

*

*

登り窯の焼成室14室、全長は24m、かなりの高低差。

案内の方はすこしメタボ気味の男性で、

登り降りに大変そうだった。

登り窯の焚き口は、北風が吹き込まない、南向き斜面で、

湧水の小川が下のほうに流れている位置に取るとか。

昔の人の知恵は見事でした。

(わたしがよく行く御嵩町兼山の登り窯もそうでした。)

*

2016/02/24

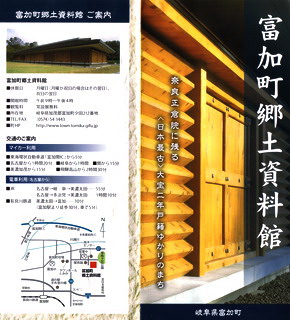

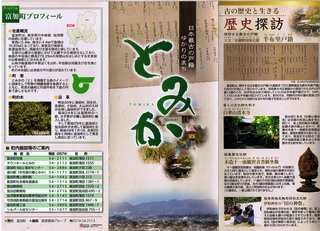

富加町郷土資料館へ (2059)

*

岐阜県に用事があり出かけた。

わが家は愛知県だが、車で10分も走れば岐阜県側へ。

岐阜県加茂郡富加町は 濃尾平野の北東に位置する所で、

日ごろはあまりなじみのない地区。

ここに「富加町郷土資料館」がある。

きょうは時間があり、ここまで足を延ばした。

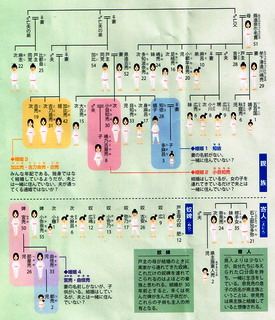

富加町は現存する日本最古の戸籍があるところ。

(それは奈良東大寺正倉院から発見された)

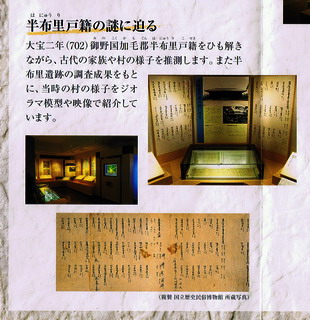

DVDをスクリーンで見ながら、

「大宝二年(702年)御野国加毛群半布里戸籍」

の書きかたや家系図から、

大家族の成り立ちや、ムラの様子を知りました。

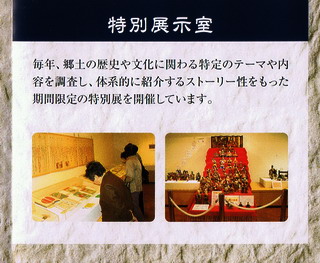

特別展示室では季節がらひな人形(つち雛)があった。

いろいろな雛人形を見かけるが、

ここの人形は衣装の古さも感じず、上品な つち人形。

道具類も それは上質なものだった。

富加町は人口5,400人ほどの町だが裕福な町のようで、

緩やかな丘陵地に 東大寺正倉院を模した立派な建物が

広い土地にゆったりと建てられていた。

*

2016/02/22

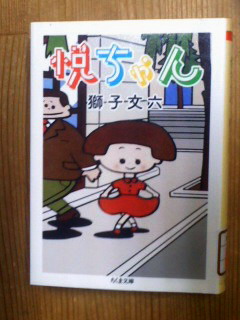

獅子文六・著 『「悦っちゃん』ちくま文庫 (2058)

*

獅子文六・著 『 悦っちゃん 』ちくま文庫

学生時代に獅子文六著は ほとんど読んだ。

昨年、文庫本化され ちくま文庫から出版された。

なつかしくて 手に取った。

内容はすっかり忘れていたので おもしろかった。

悦っちゃんの おてんばぶりと おませなそぶりが

よく描かれて 笑ってしまう。

次回は『娘と私』を読んでみよう。

【写真】獅子文六・著 『 悦っちゃん 』ちくま文庫

2015.12.10.第一刷発行 筑摩書房・刊 @880e

初出は 1937年3月に講談社より刊行。

*

2016/02/15

新東名 つながる (2057)

*

2月13日 開通(豊田東JCT~浜松いなさJCT)

新東名高速道路がつながった。

新東名がつながったら行きやすくなるので待っていた。

開通3日目。 交通情報で確かめてから出かけた。

高速の道中は渋滞も無しだったが、

岡崎SAサービスエリアは進入路から本線まで車の列。

「満車」標識が出ている。

待つのは苦手なのでわたし達は そのまま通過。

つぎの長篠設楽原PAパーキングエリアでひと休み。

設楽が原の合戦場の山すそにあり、

徳川家康本陣も 眼と鼻の先。

浜松いなさJCTから三遠南信自動車道へ回り込んで

鳳来峡で降り、新城まで南下。

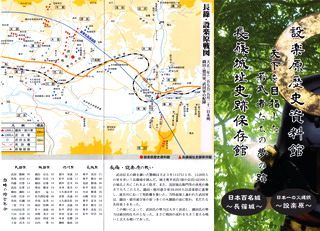

(新城市 長篠城址史跡保存館の外観)

長篠城址史跡保存館には日の本一の火縄銃が展示され、

わたしには見応えがあった。

(陶板絵)

きょうは時間がないので、

帰りは新城ICから どこにも寄らず。

新東名で豊田東JCTへ。東海環状道、中央道を戻って

1時間半足らずで帰宅。

帰りは「早かったなあ」・・

(店償三年1575五月二十一日長篠・設楽ガ原の戦い。)

(織田・徳川軍vs武田軍の配陣 の図)

*

2016/02/13

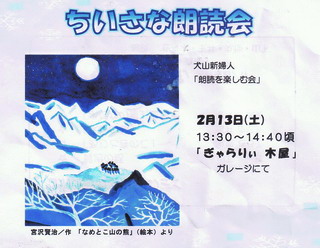

「ちいさな朗読会」 (2056)

知人が朗読会を開く。

「ちいさな朗読会」 犬山新婦人「朗読を楽しむ会」

会場は「ぎゃらりぃ 木屋」

よく 展示会を観にいくところ の裏手にあった。

20~30人入ったら いっぱいになる。

知人は東北出身。

東北弁はお手のもの。

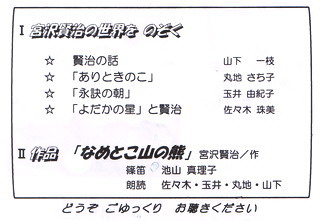

宮沢賢治の世界 ・・・

必要なところは 方言で。 雰囲気は充分伝わる。

他の三人の方もそれぞれ内容に、声の質を合わせて工夫され

物語りが心地よく聞こえる。

「なめとこ山の熊」は朗読の合間に篠笛が入り、

盛り上がって、いつまでも耳に残った。

・・ また いつかお聞かせください。

*

2016/02/07

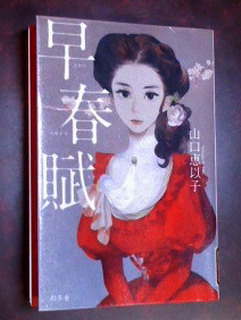

山口恵以子・著 『 早春賦 』 (2055)

山口恵以子・著『 早春賦 』 幻冬舎・刊

明治時代に生きた強い女性・菊乃の生涯を描いた大河小説。

この手のものはあまり読まないが、

読み始めたら止められなく、寸暇を惜しんで完読。

女性の権利を見事に貫き生きる。

小説だと思っても

「素晴らしい」「お見事」と感動した。

以前に読んだ『食堂のおばちゃん』と同じ作家と知り、

作風の違いにびっくりした。

【写真】 山口恵以子・著『早春賦』 幻冬舎・刊

2015.11.25 第1刷発行 @1500e

*