2011/01/22

『 私の台所 』 沢村貞子・著 (1133)

1908年生まれの著者:沢村貞子さんは、女優さんであり、エッセイスト。 もう知る人も 少なくなったかしら。

本書は、1981年に暮らしの手帖社から「私の台所」として出版されている。 わたしはこれも読んでいると思うが・・・。

今回のは、昨年リニューアルして講談社から出版されたもの。

内容は、日常生活に関するエッセイ。

読みやすく、簡単な言葉でつづられている。内容は 手厳しい。

いそがしい女優さんでも手抜きせず、頭と体を使っての生活は、きびしい現代の生活でも、全然古びてないエッセイ。

わたし達の年代の方なら、沢村貞子と聞けば、加藤大助、長門裕之、津川雅彦とセットになって、頭に浮かんでくる人も 多いだろう。

縞模様の和服が ぴったり よく似合う女性(ひと)。

【写真】 沢村 貞子・著 『 私の台所 』 講談社・刊

2010.6.28.第1刷発行。@1800e(初出:1981.11.単行本。暮らしの手帳社・刊)

2011/01/21

「ギャルリ百草」を訪ねて (1132)

岐阜県多治見市にある「ギャルリ百草(ももくさ)」に行って来た。

ずいぶん前、ここにオープンしたとき、二度 行ったことがある。

今度 友人を案内することになった。

あいまいでは 行かれないので、

出かけたついでにと、(少し遠回りだったが)下見に。

行ったり戻ったりしたら、新しい道ができていて、行き易い。

わたしが行ったころは(10年以上も前)山道をたどって、こ~んなところでも商売になるのか、とびっくりした。

陶芸作家と衣服作家のご夫妻で営まれている。

今や あらゆる婦人雑誌や月刊誌に 紹介される 人気のギャラリーである。

【写真上】雪のちらつく日。休業日だった。外観。

【写真中・下】紹介記事が載る「月刊カーサ ブルータス」vol.122

2011/01/20

「韃靼の馬」 (新聞小説) (1131)

2009年11月から始まった日本経済新聞の朝刊の小説。

辻原 登・著「 韃靼(だったん)の馬 」が まもなく終わる。

わたしは これを読むのを楽しみに、毎朝起きている。

李氏朝鮮の日本使節団としての「朝鮮通信使」を軸として、

日本から朝鮮半島、モンゴル、中央アジアへと舞台が展開していく。

江戸時代の中期、ひとりの対馬藩士(主人公)の、「一身二生」(ひとつの体で 二つの生を生きる)の生き方に、ひやひやしながらも スリルがあって、おもしろかった。

【写真】 日本経済新聞連載「 韃靼の馬 」

2011/01/19

臨時休稿 2日目 (1130)

「臨時休稿中」の 札が降ろせない・・。

”胃腸風邪”。

冬休み明けから、一人、また一人と、

孫たちが 替わりばんこに 学校を休んだ。

そして 今度は わたしが・・。

きょうも”臨時休稿”させて もらおう。

【写真】 お隣りのミカン畑。若木が 寒そう。

2011/01/18

大雪。 (臨時休稿) (1129)

この冬 3度目の雪景色。

ひと晩で 13cm。

夕方から 急に身体が 辛くなる。

”胃腸風邪”?かな。

きょうは、わがままして、

臨時休稿に させてもらおう・・・。

2011/01/17

15代目沈寿官氏 (薩摩焼・苗代川焼) (1128)

NHKTV「日曜美術館」は「薩摩焼と 400年生きて」。

15代沈寿官氏(沈寿官窯)がインタヴューに応えておられた。

沈寿官は、16世紀末豊臣秀吉の第2次朝鮮出兵の折り、島津義弘に連れてこられた陶工によって始められた、という薩摩焼の窯元。

その後 沈家は、襲名され400年続いているという。

日本のみならず海外にまで「サツマウェア」の名を作りあげ、名品の数々を残してきた。

15代目、一番守るべきは”伝統と自由”と語られる。

いまから10年以上前に(まだ 当主は14代の頃)、

鹿児島出身の友に案内され、沈寿官の窯のある美山(旧 苗代川)を訪れたことがある。

その折りに買った器と栞を 取り出してみた。

なかなか遠くて気軽に行くことはできないので、もったいなくて一度も使用したことはない。

きょうの日曜美術館を見ながら、陶器は使い込んだほうがよい ので、大切にしながら、家で使ってみようと思った。

【写真】 むかし薩摩で 買い求めた沈寿官窯「盃」。黒釉酒注・盃。

2011/01/16

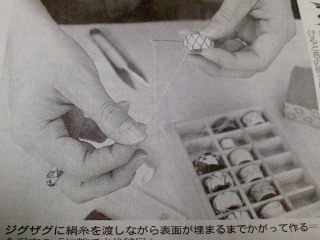

手しごと探訪 : 加賀指ぬき (1127)

平成23年1月15日中部経済新聞の「手しごと探訪」。

きょうのお目当ては「加賀指ぬき」・・と紹介記事があった。

「加賀指ぬき」。

加賀友禅の針子さんが 生地を傷めないようにと、

端切れと残り糸で作った、と伝えられる裁縫道具。

一年半前のこと、

知人から この加賀の指ぬきを作られる方を紹介された。

それまで「加賀指ぬき」のことは まったく知りませんでした。

ジグザグに絹糸を渡しながら、表面が埋まるまで かがって作る。

わたしは この繊細で緻密な模様の美しさに、びっくりした。

その時「体験しますか?」と言われたが、

わたしには とうていできないので、あきらめた。

その後、加賀の指ぬきは、その方のブログで拝見している。

いつも きれいな色と、さまざまな模様の変化に驚き、

目の保養をさせてもらっている。

また、日本の伝統美のひとつに出会い、気付くことができた。

ひよこさん ありがとう。

【写真】 いずれも中部経済新聞2011.1.15.号から

2011/01/15

林 真理子・著 『 強運な女になる 』 (1126)

わたしがこの本を読もうと思ったのは、著者・林 真理子氏のエッセイを読んだことがないので、一冊ぐらいは読みたかったからです。

実際に読んでみると、わたしが思ったように、著者の性格が よくわかりました。

一度、何年か前 講演と言うより公開対談を 目の前で聞いたことがあり(だれとの対談だったか忘れたが)、ずいぶん強い女性という印象を持ってました。

本書からは、強い女性の描写が多く出てきて、おもしろかった。

著者は、言いたいことを歯に衣を着せて物を言う女性ではないようで、それが反って読み手には小気味よい。

林 真理子女史は、どんどん「いい女」になられました。

【写真】 林 真理子・著 『 強運な女になる 』 中央公論新社・刊

1997.5.7.初版発行。@1300e

2011/01/14

裁縫箱 (1125)

わたしの嫁入り道具のひとつに、裁縫箱。

40年以上も前は「嫁入り 何点セット」として買ったのか。

裁縫箱、茶箪笥など いくつか同じ桐の木で造った道具がある。

今までは簡単なプラスチックの函に、針、糸、ハサミなど入れて、使っていた。

先日、「そろそろ ていねいな日常を過ごそうか」と思い、

中をきれいに整理した。

から拭きをして 磨いたら、いとおしくなった。

高校生の孫が「これ 嫁入り道具なの?」

「いいねえ、いつか 私にちょうだい!」と言った。

その頃には 骨董品になるでしょう。

2011/01/13

梅林公園 (1124)

岐阜市に出かけた。 駅の近くで一時間ほど過ごした後で、

昨夜のNHKニュースで、梅林公園のロウバイ(蝋梅)が見ごろと、映していたので 寄ってみた。

子どもがまだ小さい頃 行ったことがある。

あれから30年ぶりか。

梅林公園は あと一カ月半後の 梅の満開のころは、花見客で賑わっているだろうが、きょうは 人もまばら。

黄色いロウバイは、朝の光の中で よい香りで咲いていた。

大きなロウバイの木が一株と、あちこちに2~3株あった。

ロウバイは切り花にして、花びんに挿して置けば、長くもつ。

冬の冷たい空気に 似合う花。

(岐阜市梅林南町「岐阜市梅林公園」にて)