2011/02/01

選挙に思う (1143)

愛知県は 2月6日に 県知事選挙が行われる。

4年前と異なって、今回は 5名の候補者。

ある世論調査の結果が 新聞に掲載されていた。

わたしは きょう現在 いろいろな情報を考えて、だいたい決めているが、まだ不安なところがあり、変わる可能性もある。

今回は 決めにくいなあ・・。

「私ひとりぐらい どうでも」と思うが、

「ひとりでも」と考えなくてはいけないなぁ。

心が ゆれる。

2011/01/31

今年 三度目の 雪 (1142)

ことし 三度目の 雪。

庭に出てみると うっすらと積もっている。

8時過ぎると 空が明るくなってきたので、歩きに出る。

空気が冷たく、静かな雪景色を見ながら歩くのは、結構気持ちがよい。

日本海側の大雪の人は、さぞかし大変なことだろう。

のんきに雪景色を愉しんでいるなんて 不謹慎・・・。

2011/01/30

沖縄の健康野菜 (1141)

隣り県の可児市にある「とれったひろば」に、米を買いに行く。

(JAめぐみの 野菜・山菜・果樹畜産加工物の直売所)

ここは 地で採れた「可児米」がおいしい。

この地の生産者(名前入り)が判るので、一年中ここで買う。

このJA直売所では沖縄のJA市場からも、野菜くだもの・海の幸の食材が売られている。

今朝は、めずらしいパパイア、島らっきょう、サボテンなどもある。

いろいろと付けられた、レシピもイラスト入りで わかりやすい。

野菜パパイアは 見た感じではアボガドみたいに見えた。

迷ったけど、一度沖縄に住んでいる人に聞いてから買おう。

わが家のお気に入りは、海ぶどう と 沖縄の麩 と サーターアンダギー と シークアーサー。

【写真】可児市「ファーマーズマーケット:とれったひろば」にて。

お店のスタッフにお許しを得て、賑わう売場を撮らしてもらった。

2011/01/29

地域づくりと 観光文化 (1140)

木曽川学講座の特別講演が開かれた。

テーマ「魅力ある地域づくりと観光文化」

講師は愛知淑徳大学 交流文化学部 教授 谷沢 明 先生と、

プレゼンテーターに 谷沢明研究室 ゼミ生 3人。

魅力ある地域づくりの事例として、

妻籠宿と、沖縄の竹富島が 発表された。

学生さんは、きれいな写真のスライドとともに、

両地は「利よりも心を大切に」して、まちなみを守ってきたという点で一致していたと話された。

若い人たちは、大人とは また異なった見方をするのですね。

おもしろかった。

谷沢先生は「観光は 地域の宝を磨き、光かがやいたものをみせるというものである」と 言われたのが、とても印象に残った。

2011/01/28

藤工芸を 愉しむ日 (1139)

ことし 初めての けいこ日。

昨年 暮れに作るはずだった、羽子板を 作った。

先生と生徒5人で、話しがはずんで はかどらなかったが、

どうにか 板は編み上がった。

けいこ事は、芸を覚えるのも大事だが、

一緒に学ぶ仲間と過ごす時間は、本当に愉しい。

2011/01/27

”姿が在る 幸せ” (1138)

日本経済新聞夕刊コラム(明日への話題)の土曜日は、

脚本家・内館牧子さんのエッセイが 掲載される。

1月22日は「姿が在る幸せ」と題した内容。

母を亡くされた陶芸家・岡上多寿子さんの本『千の恩』からの感想で、母を見送ったあとの物足りなさを、

「人はこの世にいてこそ。 その笑顔、その言葉、そのまなざし、その温かみまで『この世に いてこそ』です。」と引用されている。

人を見送った人は、皆さんこの強烈な思いを経験するのですよね。

今日一日を大切に生きなければ。

昨日命をなくした人は、今日は経験できませんからね。

そう思いながら 生きましょう・・。

2011/01/26

明治村 再発見 (1137)

明治村は何度行っても 発見がある。

何気なくボーっと見ていれば それで終わる。

「長崎居留地二十五番館」は、明治の頃、長崎に居た外国人が住んでいたという住居。

ここに「明治の厠(トイレ)」が展示されている。

染付けのきれいな絵柄の便器(磁器)、青磁の便器。

それに陶器で作られたチェインバー・ポット(おまる)(明治宮殿で使用されていたもの)、洗面器、水差しなどがある。

・・・これは 見応えがある。

ずいぶん前に聞いた話しだが、韓国ではチマチョゴリの下に、チェインバー・ポットをそーっと隠して 用を足したと。

その後 このチェインバー・ポット(おまる)は日本にも伝わってきた。 美しい絵柄で優雅、とても用を足す器とも思えない。

こういう器(?)に 絵を描く 細やかな芸は、

日本人ならでは、の ものかしら。

明治村には たくさんの建物をはじめ、すごい文化財がある。

・・・・・・まだまだ 楽しみな”村”。

【写真上】「長崎居留地二十五番館」「明治の厠」展示室

【写真中】チェインバーポット(おまる)、水差しなど

【写真下】染付けの絵柄の便器

2011/01/25

いとこ 再会 (1136)

何年ぶりかに 名古屋に住むいとこを 訪問した。

彼は わたしの父の妹の息子で、同い年である。

いまも現役の医師をしているので、若々しい印象を受ける。

用事を済ませたあと、お互いに自分の健康の話しをした。

わたしは悪玉コレステロールが高い、と話したら、

「今度再検査し 下がってなかったら 薬を飲んで下げておきなさい」と言われた。

応接間に、叔母さん(彼の母親)が笑顔の、大きな写真があった。

ここにも、

息子にとって「母親は永遠の恋人」の人が居た。

2011/01/24

施釉の 失敗 (1135)

いつも思うことだが、施釉は むつかしい。

先日は、素焼きの皿に 釉をかけてきた。

そのときの釉薬は 流れやすい性質の種類であり、

注意して かけてきたつもりだ。

きょう 皿が焼成されてきて、ひと目見て びっくり。

窯の 棚板に接する部分には、撥水剤を塗りつけて、

くっつかないように するのですが・・・。

どういうわけか 一部が棚板に しっかりくっついている。

それも 一番気に入っている作品だった・・。

【写真】 窯出しした作品の皿。 施釉の失敗作品。

2011/01/23

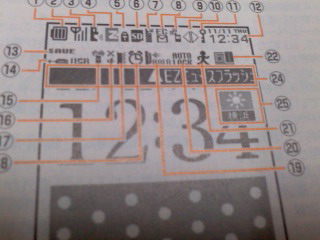

新しいケータイ (1134)

4年ぶりに携帯電話(機種)を替えた(4台目)。

それから 半月・・。

わたしの年齢になると、新しい機種になかなか馴染めない。

画面のアイコンとやらと、その意味や働きがピント来ない。

メールも送信しようと思っているのに、

違ったところを押してしまったりして、 失敗ばかり。

取り扱い説明書を読めばよいのだが、小さな文字で読みづらいこと!

着信音を選ぶのも、気に入るものがない、と思っていたら、

孫が わたしの好きな音楽に入れ替えてくれた。

孫に、どうやって使いこなそうか、と相談したら、

「あれこれ触っているうちに わかるよ」と、あっさり答えられてしまった。

この 新しいケータイに馴染むには、時間がかかるようだ。