2011/06/11

雪月花 (1273)

高さ15cmほどの 小壺の素焼きに釉掛けをしようと思った。

そのとき ちょうど習字の先生が来れれた。

失礼を承知で、

「この壺に、(雪月花の)字を書いていただけませんか」と、

お願いしてみた。

「いいよ」「何と書くの?」と、すごく気軽に言って下さった。

幸いにも、先生は 筆もたくさんの種類のを お持ちだった。

ベンガラ(紅柄)と呼ばれる酸化鉄の絵の具を使って、

アーッという間に 書いて下さった。

透明釉をかけ、焼成。

すこし渋いが、きれいな色の花を一輪挿せば、わたし好みの室礼のひとつ。

2011/06/10

『 CO 命を手渡す者 』 (1272)

「COって 何だ」と思った。

CO とは臓器移植コーディネーターと知った。

大切な人が「脳死」と言われたら・・・・・。

2010年7月から、本人は意志がなくても、家族が承諾すれば、臓器が提供できるようになった。

それを機会に、この小説が書かれたそうだ。

身近に脳死の人も、移植を受けた人も居ないので、実感は無い。

交通事故死の多い現代は、ますます増えていくと思う。

小説の中では ことがうまく進んで成功するのですが、現実は突然の出来事に遭って、もっとドロドロした場面も見られることでしょう。

だから、COの職業が存在するのかなあ。

読み物としては、おもしろかった。

2011/06/09

一次選考 (1271)

図書館で、日本文学館がやっている、エッセイコンテスト募集の話しを聞いた。 せっかく作文教室へ通うようになったから、一度出してみようか と思った。

5月31日が締め切り日。

4~5日前に書きあげ、何度も推敲した。

全国から多くの応募者が集まるから、どんなものかと、期待はしていなかった。

一次選考通過の通知が送られてきて、びっくり??

「母へ――。幸せな生活を過ごせましたか」というタイトルのエッセイに、きちんと<書評>が添えられてました。

<しっかりとした文章で完成度の高い作品・・・(以下略)>

もうこれだけ褒められた書評をいただけただけで大満足です。

(7月の大賞者結果は無理と思ってます。なにしろ全国からです)

6月12日で母が鬼籍になって4年。

どなたもでしょうが、 「母って いいですよネ。」

2011/06/08

家ガール (1270)

「山ガール」「森ガール」という言葉は聞いたことがある。

最近、「家ガール」という、おしゃれな呼び名が生まれているとか。

家にいることが 何より好きな女子のことをいう。

これって単にズボラー、または 出不精なだけだと思うけど・・。

フットワークの軽い女性は、「外ガール」と呼びましょうか。

2011/06/07

子ども大学開校式 (1269)

市の「子ども大学」開校式(今年度の入学式)が行われ、機関紙「しみんていニュース」の記事を書くため、取材に行ってきた。

平成14年度に市内の学校が、週5日制になったのを機会に、大人と子どもが「おもしろくて、貴重な体験をする 子ども大学」が発足した。

毎年だが「国際理解」とか、原始人の体験を学ぶ「原始人クラブ」のコースが人気があるようだ。

市長、県会議員、市会議議長の皆さんからの挨拶も、小学生に よく理解できる内容だった。

さあ、わたしは どう原稿を書こうかなぁ。

【写真上】 オープニングの挨拶風景

【写真下】 講師紹介(3コースのべ18講座の講師陣)

2011/06/06

クラフトショップ LABORATORY (落合宿) 主宰:曽我 すみ子さん (1268)

昨年、友人が「知人の おもしろいギャラリーがあるから、行こうよ」と誘ってくれた。

旧中山道の風情が残る、中津川市 落合 下町に、曽我すみ子さんのギャラリーがあった。

築200年という江戸期建築の古民家。

中に入ると 土間に 手織り機が3台ある。

土間を下がっていくと 中庭に出る、珍しい家の造りに驚いた。

店主の曽我さんは、以前は他所で、民宿、スナック、ディスコを営んでいた。

そのころ、いろいろと 身の変化に伴ない 自信を無くして失意の中でもあった。

悩んでいたとき、

旧い 眠っているような糸が、織り機にかかると、あたかも目覚めたかのごとく、きれいな反物になるのを見て、

身が震えるようだった。

私も こんなことをしていてはいけない、しっかりしなければ、と 目が覚めた。

織り物の、その先生に頼み、教えを乞うようになった。

幸い、織り機も貸してあげると言われ、

うれしくて、うれしくて、寝るヒマも惜しんで 織っていった。

そのうちに、糸も草木染めで 染めたくなった。

自分の求めていたことに出会い、夢中になれて、迷いはなくなった。

ミシンで洋裁も得意だったので、仕立てもした。

工房とギャラリーがやれたらと、大きな希望も湧いてきた。

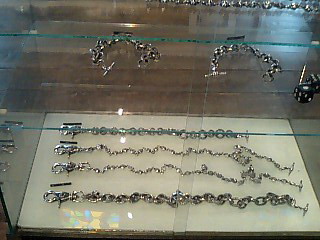

そんな折り、名古屋で 彫金を学んでいた長男も、中津川へ帰ってきた。

運が向いてきたように、不思議と 良いほうに 良いほうへと、巡ってきた。

落合宿の街道筋に、昔 庄屋だったという古民家を、貸してもらえた。

年代ものの建具、調度品は残し、必要な箇所は息子と自分の手で改装した。

長男の彫金に、曽我さんの手作り作品の数々。

委託販売の陶器、ガラスの作品などが並ぶギャラリーが誕生。

建物まるごと博物館のような空間に並ぶのは、好きな人に響く、こだわりの作品が多い。

曽我さんは、「草木染のできる植物は、人間に対しても優しい。昔の人は体調が悪いと、草木染めの服をなめれば治ったそうよ」と言われる。

ディスプレイに使われるものにも こだわり、ジャンクな古雑貨を多く使ってある。

竹の ふたつきのカゴ(店主によれば 農家の人が畑に行くとき弁当を入れていたもの)に、織った布地を掛けてある。

古民家ならではの室礼と お見受けした。

商品の作品と空間のセットでも、曽我さんのセンスが光っている。

ギャラリーで接客しながら、奥のアトリエで 毎日 制作もしている。

ほかに商品の企画、制作の予定作り、在庫の管理に、家事もと、やることがいっぱい!と言いながらも うれしそう。

今後は自分ひとりだけでなく、希望者には一日千円で講習もして、仲間作りもしていきたいそうだ。

この一年に三度、この店を訪れた。

「昨日 これが織り上がった」と見せてくださった。

絹の 細い 細い 糸で織り、10日間かかった、とか。

夏の夕暮れに、優しい瞳が 輝いていた。

【クラフトショップ LABORATORY 主宰:曽我 すみ子さん】

「クラフトショップ LABORATORY」主宰:曽我 すみ子さん

お店:岐阜県中津川市 落合831(旧中山道 落合宿の中ほど)

電話:0573-69-3562

2011/06/05

『 断捨離のすすめ 』 (1267)

『 断捨離のすすめ 』 ~モノを捨てれば うまくいく~

やましたひでこ・監修 / 川畑 のぶこ・著

以前にも このような本は何冊も読んだ。

まだこの種の本を読むのは、実行されてないということだが・。

本書は 娘が」図書館で借りてきた。

著者は 川畑のぶこ氏。 心理療法家。

断捨離をすることにより、健康で安全、安心と 元気、爽快感と解放感が感じられ、毎日が ご機嫌に生活できるそうだ。

よくわかりました。

すぐには実行できませんが、少しづつ移していきたい。

一番ショックだったのは、つぎの二つを自分に問いかける項のページです。

「棺桶に容れてもらいたいものか?」

「死後、残された人たちに、胸を張って見せられるものか?」

【写真】 『 断捨離のすすめ 』~モノを捨てれば うまくいく~

やましたひでこ・監修 / 川畑 のぶこ・著

2009.12.8.初版発行。@1300e

2011/06/04

パンのある生活 (1266)

パン屋。

店の名前はフランス語なので、わたしは読めない。

「フランス語で パンのある生活」を意味するらしい。

日本名は「マエジマ製パン」。

以前「きんぴらごぼう入りのパン」をもらって、

すご~く おいしかった。

機会があったら 行こうと思っていた。

(わたしは モノ好きです)

家からクルマで20分。 岐阜県可児市。

白い洋館の建物。 中に入ってびっくり。

7~8人のお客さんが居て、わたしが入ってら 満員状態の狭さ。

パンの工房も開け放され、レジの後ろの方では、

パンを焼いている人も「いらっしゃいませ!」と声をかけてくれる。

あった!!ありました。「きんぴらごぼう入り」。

きんぴらの味付けは濃いけれど、パンがシンプルなので、

口の中で混ざり合って、絶品のおいしさ。

2011/06/03

とりもも肉のキウイフルーツ焼き (1265)

料理研究家・小林まさみさんが作る料理は、簡単でおいしい。

お父さん(義父)と いつも一緒に出演されるのも ほほえましい。

6月1日のNHK-TVアサイチに出演。

とりもも肉の キウイフルーツ焼き。

さっそく 作りました。

キウイフルーツをつぶして、とりもも肉と一緒に、

しょうゆとカレー粉を混ぜたタレに漬けて、焼くだけ。

安くて 超カンタン。気に入りました。

もちろん おいしかった!

2011/06/02

『 縦横無尽の文章レッスン 』 (1264)

『名文を書かない文章講座』を読んで、参考になったので、

出版されたばかりの本書を読んだ。

著者の小説は 『人が見たら蛙に化れ(なれ)』 『あなたと共に逝きましょう』 は 好きで読んでいる。

この本は大学での実践的な文章講座の記録である。

先生から生徒に出される宿題も、いい文章がいっぱいある。

毎週、広島の大学へ抗議に通う道中の様子とか、お昼のランチに何を食べたかなどの、スケッチ風のエッセイも楽しい。

本書のテキストとして 『ねずみ女房』(ルーマー・ゴッテン著、石井桃子訳、福音館刊) が出てくる。

ねずみの物語だが 先生の解説のように読んでいると、

「これはすごい内容ですね!」 童話だが大人の本。

多くのことを 学ばせてもらった 一冊。

ぜひ 孫たちにも 読ませたい。

【写真】 村田喜代子・著 『 縦横無尽の文章レッスン 』

朝日新聞出版・発行 2011.3.30.第1刷発行 @1600e