2015/12/15

陶芸教室 (2044)

*

久しぶりに 陶芸教室の先生をしました。

生徒は、中学生の子供がいるような若いお母さんたち。

全員が陶芸は初めてといわれましたが、

なかなか要領よく、きれいに仕上がりました。

「楽しかったわあ」と喜ばれて、

気分よく帰れました。

あとは 焼成がうまくいきますように 願う。

*

2015/12/10

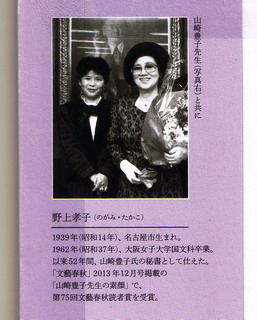

『 山崎豊子先生の素顔 』 野上孝子・著 (2043)

*

野上孝子著 『 山崎豊子先生の素顔 』文芸春秋・刊

著者は52年間 小説家・山崎豊子女史の秘書だった方。

2013年に亡くなられた作家の 回想記である。

山崎豊子著:『 女系家族 』『 白い巨塔 』『 華麗なる一族 』『 不毛地帯 』『 大地の子 』『 沈まぬ太陽 』

どれもベストセラーとして日本人なら誰もが知っているだろう。

一冊の本が出来上がるまでに、

どれだけの人と会い、資料を集めるのか。

想像していた以上に大変なことと知る。

(この本のカバー裏扉から転載)

著者自身もこれほどの回想記が書ける女性。

小説家山崎豊子をこれだけおもしろく書けるのは、

文章力も抜群にある女性。

山崎豊子を大作家にしたのはこの秘書の力も大きかったように思えた。

願わくば

山崎豊子著のベストセラーを全部読み返したい・・

とくに、

”わたしは大地の子です”というラストシーンの『 大地の子 』

この2、3日 この一冊に充分楽しませてもらい、

心豊かになったようでした。

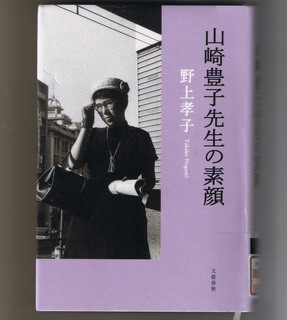

【写真下】 野上孝子・著 『 山崎豊子先生の素顔 』 文芸春秋・刊

2015.8.10.第一刷発行 @1500@

*

2015/12/03

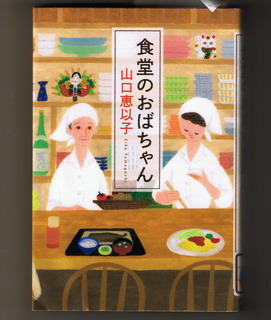

『食堂のおばちゃん』 山口恵似子・著 (2042)

*

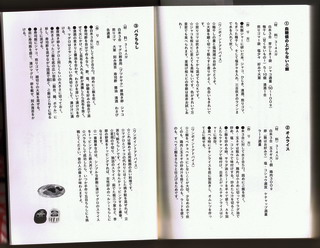

山口恵似子・著『 食堂のおばちゃん 』角川春樹事務所・刊

著者山口恵似子さんは脚本家が出発点。

社員食堂に勤務しながら、本を書いている女性(ひと)。

これは、姑と嫁のふたりで、昼は定食屋で、

夜には居酒屋にする食堂の、おばさんたちが描く物語り。

読んでいると、食べたくなったり、作りたくなる。

ちょうど昼ごはん前に読んでいたので、

さっそく昼食にはオムライスを作った。

(”はじめ食堂のメニュー”のオムライス)

ご飯をベチョベチョにしないことが 大切。

油はラードを使ったほうが良いと、

ワンポイント アドヴァイスが良かった。

夕食には、これも食堂のメニューで

白和え を作る予定。

食堂のほかのメニューも簡単に作れそうなものばかり。

明日は「血糖値が上がらないご飯」を作ろう・・

内容も、姑:和子さんの人柄がよく、

嫁との仲が良いのも気持ちがよい。

おいしい物語りで 楽しんで読めた。

2015/11/29

明治村学 (2041)

*

今年度 最後の講座。

きょうは見学会ということで

5丁目 大明寺聖パウロ教会堂で集合。

ここは長崎県伊王島に在ったカソリックの教会。

キリストの生誕から

十字架に架けられるまでの絵画が掲げられている。

(薄暗くて見づらかったが)

説明を受けてみると

貴重なものを見せていただいていると思った。

隅田川新大橋(東京都中央区)、天童眼鏡橋(山形県天童市)、聖ザビエル天主堂(京都市中京区)を見学。

ザビエル天主堂内。

床が今は板張りだが、当初は畳敷きであったとか。

ステンドグラス窓は一部レプリカ・・などは初めて知った。

63か所もある建造物をこのように説明受けると

あと何年、明治村講座を受けることになるのか。

わが家のすぐ近くに、10棟の建物と2つの産業機械が

国指定の重要文化財である。

ひとつでも詳しく知ることは 愉しい。

*

2015/11/28

あれから40年 同期会に参加 (2040)

*

夫婦で ある同期会に出席。今回は静岡市での開催。

日本全国から集まってきた。

一日目は夕方6時にセレモニーが始まる。

が、時間より早めに出て ホテル近くの、

青葉通りイルミネーションを見に行く。

親睦会では 全員の生の声を聞くことができてよかった。

60代、70代、80代の方々が

今も仕事を持ち、活き活きとされている。

これにはびっくり。

人は必要とされてこそ 生きがいを感じる。

*

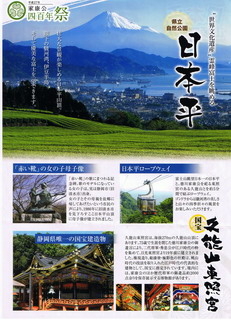

翌日はバスを貸し切ってツアー(観光地めぐり)

日本平 山頂。

前日は曇りがちの天気でしたが

きょうは 冷え込みは厳しかったが 上天気。

「富士山が これほどきれいに見えるのは 数少ない」

という日でした。

ロープウエイに乗って久能山東照宮に行く。

久能山へ来たのは中学一年生以来なので

きょう初めて訪れたみたい。

*

清水港へ 清水のまちへ

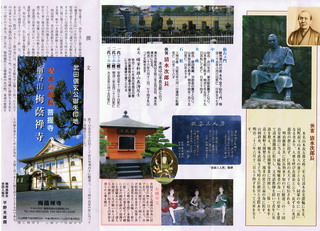

清水次郎長が眠っている梅陰寺。

街の中にあって なかなか立派な禅寺でした。

来訪者に喜ばれるおみやげ物

お茶や次郎長グッズの数々が目を引いた。

この集まりは年齢も職業も 住むところもまちまちの人が

一緒に楽しむことができた。

幹事さんの周到な準備と、機転の利く進行のおかげでした。

お世話になりました。ありがとうございました。

( 東海道 油比宿。 東海道 広重美術館 )

*

( 油比海岸 新幹線・在来線・高速道路・国道 )

*

*

2015/11/24

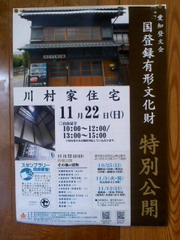

文化財めぐり (2039)

*

「登録有形文化財を巡る旅」(旧犬山町地区文化財)

のツアーを市の広報で募集していた。

この催事を、実は知らなかったが、

募集定員割れだから・・と お誘いを受けた。

今回予定の四か所のうち、わたしにとっては

二か所は全く初めてのところ。

小島家住宅は江戸時代初期の、そのままの建具や茶室(表千家茶室を模した造り)などを見せてもらった。

古田織部作庭と言われる庭・・

長谷川良夫先生のご説明で 理解できた。

わたしが一番印象深かったものは、

小島家にあった香炉(おそらく中国の焼き物だと思う)

*

つぎに訪れた大島家住宅の茶室。

犬山城下町の本町通りに面している。

この前の通りは いつもよく通るのに、

登録文化財の おうちとは全然知らなかった。

この茶室は犬山城内に造られた茶室を模して造られた。

床の間の床かまちに 黒柿の材が使われた立派なもの。

自分が住んでいるまちに このような文化財があり、

きょうは見せていただき ありがとうございました。

*

2015/11/15

作文教室 例会の日 (2038)

*

作文教室の例会日

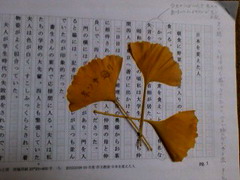

10分早く家を出て”冬ソナ通り”を歩く。

10年以上も前、韓国ドラマ「冬のソナタ」が人気だったころ、

各務原市は韓国の春川市と姉妹都市になった。

”各務原キムチ”も今では当地の名物となった。

市役所近くのイチョウ並木路が

”冬ソナ通り”として親しまれている。

ここは作文教室会場の近くなので

毎年11月は楽しみにしている。

赤い紅葉もよいが、

黄色のイチョウもロマンチックな気分になる。

作文教室も年内はきょうが最後。

毎回ていねいに講評していただき、先生に感謝してます。

*

2015/11/12

よりみち探偵団 研修旅行1(伊那谷・ざんざ亭) (2036)

よりみち探偵団 研修旅行の巻

二ヵ月ほど前から 伊那谷行きに決定・・

今回参加できたは 8名。

豊橋からJR飯田線で行く。

途中 新城は山あいの景色がきれい・・

中部天竜のあたりは紅葉がまっさかり。

飯田に着くと ワゴン車観光タクシーで市内めぐりから。

かぶちゃん村、水引会館、りんご庁舎、善行寺などを

よりみちして、囲炉裏のお宿のざんざ亭へ。

築150年以上経っているという古民家を改築して

ジビエの宿:ざんざ亭をやっておられる。

かって東京の大学を卒業して、

山岳救助隊をしていたというオーナー。

「箱庭のサラダ」

野菜と鹿土と 梅酢のソース

鹿と野菜の盛り合わせ

手作りパンとレバーペースト

鹿ベーコンの茶碗蒸し

しょうゆこうじを崩しながら 食べる

鹿 松葉焼き

締めは 鹿骨らーめん

鹿骨と昆布の和風だしで スープにコクが出て

手打ちの麺によく合って ペローっと食べた。

デザート

*

「これまで破壊していたものを利用し、価値が出れば、

地域の中で新しい産業が生まれる」のでは・・

と期待している、とオーナーは話される。

・・ 2時間かけて夕食 終わる。

*

研修旅行なので、その後 よりみちのこと、

どうしたら町が活性化するか など

先生と語り合う。

有意義な夜の語らいとなった。

*****

鹿ジビエと山師料理・ざんざ亭

店主ブログ(ハセヤンのブログ)

http://www.zanzahotel.jp/blog.html

*****

2015/11/11

よりみち探偵団 研修旅行2(南アルプス村) (2037)

よりみち探偵団 研修旅行。 二日目。

朝7時にお迎えが来る。

ゆうべは長野県伊那市長谷の山麓で。

囲炉裏の宿・ざんざ亭で朝を迎えました。

ここ・ざんざ亭では 山師料理の宿。

食材に鹿、猪のジビエ料理を取り入れた、

創作料理がいただけます。

ゆうべの食事は

そんな珍しい料理で 大満足。

今朝の朝食は

ご飯、みそ汁、卵焼きなどなどの献立。

自家製の納豆と 鹿カレーが珍しい。

朝カレーが好きなわたしには

うれしい朝食でした。

ざんざ亭を出発。

JR飯田の駅まで 車で。

途中、南アルプスの紅葉は、

中年男女8人を大満足させるものでした。

途中で寄り道した鈴なりのリンゴ畑も

めずらしい光景。

*

JR飯田線を途中下車。

湯谷温泉に浸かる。

お昼ご飯は 鯉の洗いで 最高だった。

*****

2015/11/01

吉沢久子・著 「97歳。いくつからでも・・」 (2035)

*

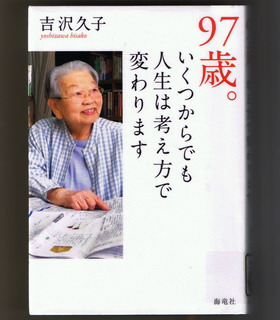

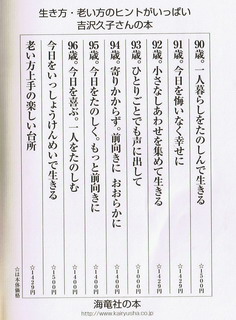

吉沢 久子・著 『 97歳。いくつからでも・・』 海竜社・刊

~いくつからでも 人生は考え方で変わります~

著者吉沢久子さんの本は 何冊も読んでいる。

どの本もさりげなく日常生活が書かれている。

わたしより20歳以上も年配なのに、

97歳の今も 台所に立たれ、

好きな食べ物を料理されているという。

自分のことが元気で できる著者のように、

上手に老いていきたい と思う。

そのために90歳から毎年書きあらわし出版されている、

著者の生き方のヒントは参考になる。

【写真上】吉沢 久子・著 『 97歳。いくつからでも・・』

~いくつからでも 人生は考え方で変わります~ 海竜社・刊

2015.8.15.第一刷発行 @1500e

*