2012/02/21

米粉のパン (1513)

知人が、米粉のパンを作るというので、教えてもらった。

米粉と強力粉の割合は半々。

牛乳、水、バター、砂糖、塩、イーストを入れて、よくかき混ぜる。

あとは、強力粉のみで作るのと同じ。

米粉を入れると、発酵は一度でよいので 早くできる。

味は もっちりとして、おいしかった。

持ち帰って、孫たちにも試食させた。

「お代わり無いの?」と言われたほどでした。

2012/02/20

「市民活動交流フォーラム」開催 (1512)

平成23年度「市民活動交流フォーラム」が開かれた。

テーマは「再発見! 地域の絆」

~市民グループ屋台村とアピール合戦~

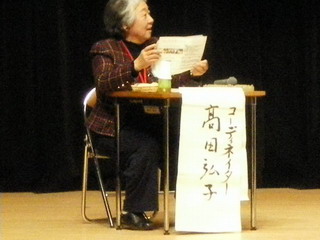

第1部で「地域の絆」と題して 対談があった。

対談者の大ナゴヤ大学学長の加藤慎康氏は、街をキャンパスに、その「街の人」がみずから先生となるユニークな講座を開いて運営されている。

単なる生涯学習だけでなく、行政と協力して、学びや発表をして 街づくりをされている。

まだ40歳くらいの若い頼もしいリーダー。

わが街にも このような活動をする人が、少しづつ出てきているような印象を持った。

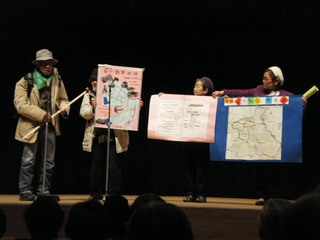

わたしの参加している「よりみち探偵団」も発表をして、多くの人に関心を持ってもらった。

2012/02/19

芥川賞って・・ (1511)

美容院で女性週刊誌を見ていた。

芥川賞の話題が 出ていた。

そこに絲山秋子さんが芥川賞ととられた時のコメントが掲載されていた。

・・「 芥川賞は 足の裏に付いた ご飯粒。」

とれないと 気持ち悪いけど、とっても食えない 」。

思わず「座布団 1枚!!」と 叫びたい。

わたしが 絲山著作 三冊も 続けて読むはずだ・・。

2012/02/18

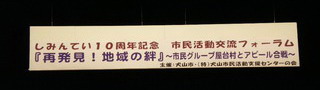

「市民活動交流フォーラム」近づく (1510)

2月19日(日)に、犬山市南部公民館で、

しみんてい10周年記念「市民活動交流フォーラム」が開かれる。

『 再発見! 地域の絆 』~ 市民グループ屋台村と アピール合戦 ~

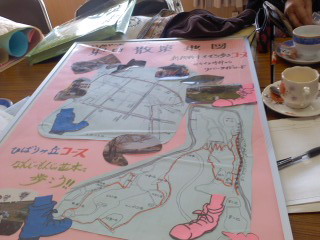

わたしが会員になっている犬山よりみち探偵団も、アピール合戦に参加する。

きょうは歩くのを止めて、発表する地図を作成したり、出展するブース作りをした。

このグループには 習字の先生や折り紙の才能を持った人など多才な方が、会員に居られるので、すぐにまとまる。

若い人のグループに引けをとらないような、優れたものが出来た と思う。

2012/02/17

藤工芸 おけいこ日 (1509)

藤工芸 おけいこ日。

皮藤で編んでいる ポシェット。

ほぼ完成 間近。

中の袋は 洋裁ができる人なら 1時間もあれば 出来上がる。

わたしは友人に頼んである。

ほかの人も、ステキな作品が それぞれ 出来上がる。

ここの藤工芸の先生は 六十歳代。

明るくて 声がきれいな女性。

生徒が なかなか覚えられなくても、激励して、褒めてくださるので、皆さん 自信を持って作品を仕上げられる。

先生の魅力に惹かれ、通ってこられる方も多い と思う。

2012/02/14

修理 (1508)

32年前 手に入れた 小原和紙工芸作家・山内一生氏の作品。

長いこと 架けていたので、吊りひもや額縁が傷んできた。

金具を買って、直した。

山内一生さんは天皇家に献上されたり、数々の賞を受賞されたりの工芸美術家。

小原村の工房を たびたび訪ねては、親しくしていただいたこともあり、数々の作品を身近で拝見している。

貼りぬき茶托(和紙と柿渋を塗り重ねる 一貫張り)は、わが家のお宝のひとつである。

時どき出しては愉しみ、今回のように 傷んでいるならば修理して大切にしよう・・。

2012/02/13

大事にしたいこと (1507)

今朝、2010年刊の、

古い『暮らしの手帖48号』2010.10-11月号を読んでいた。

長いこと続き、わたしも何十年間も、好きで読み続けている「すてきなあなたに」のページ。

「友だちっていいもの」というくだりに、誕生日カードをもらった人の話し・・。

カードには「歩ける 行ける 考えられる 食べられる 笑える これは幸せななことです 大事にいたしましょう 」と。

わたしは これを読み、今の自分を考えて、そのとおりです!

とてもわかりやすい言葉ばかり。

が、これすべてが可能な人は、いつまでも続くように!

わたしも 努力しましょう。

【写真・部分】 『暮らしの手帖48号 』2010.10-11月号

2010.9.25.発行・発売。隔月刊・奇数月25日発行

㈱暮らしの手帖社・発行

2012/02/11

洗濯機 (1506)

五日前の 今冬一番の 気温の低かった朝、

洗濯機が こわれた。

というより、給水ホースの器具が、寒さで割れた。

わが家の洗濯機は、北側軒下の、一番寒いところ、

土間に置いてある。

家人が ここ数日 忙しくて、取り替えてくれなかった。

二日ぐらいなら我慢しようかと思ったが、

さすが三日、四日となると 困る。

隣りの 娘の家の洗濯機を借りていた。

数日振りに 復活。 ほーっとする。

洗濯機は なくてはならない生活の道具なのだ。

わが家の今の製品は 9年目の全自動。

そろそろ 買い替えどころ かなぁ。

2012/02/09

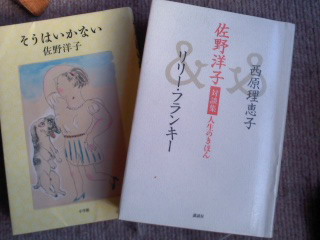

『 そうはいかない 』 佐野洋子・著 (1505)

絵本作家・エッセイストの佐野洋子さんの二冊を、続けて読む。

『シズコさん』『役に立たない日々』を 以前読んでいる。

個性的で、すべてが本当にあった真実の話かどうか わからないが、おもしろかった。

二年前に逝去されたが、『100万回生きたねこ』は、永遠に 子どもたちに 読み継がれる絵本。

2012/02/08

如月・キサラギ の風景 (1504)

キサラギ・如月。

中国では二月のちがった言い方が「如」から、

日本で こう呼ぶようになった、とか。

二月の当て字”衣更着”・・

寒さに 衣を重ねる、から、このほうが ぴったり。

今朝まで雨が残っていた。

午後は薄日がさしてきたので、ウォーキングに出かけた。

冬の田んぼは 見渡す限り茶色で 寒そう・・。