2012/07/23

大人のための 文章教室 (1603)

二カ月に一度の文章教室の日。

エッセイ、小説、童話。

いろいろな文章を書く人が集まる。

何回か 回を重ねるうちに、

人の前で自分の書いたものを読むのにも 慣れてきた。

が、人様のものを講評するのは むつかしい。

わたしより年下だと思っていた、きれいな先生や、

親しくなった仲間の人たちに会えるのが楽しみ。

2時間半は 少しの緊張と 学ぶ喜びで、

とっても短く感じられる。

【写真】「大人のための文章教室」会場の各務原市中央図書館入り口附近

2012/07/22

第5回 木曽川学セミナー (1602)

木曽川学セミナー。

今年度の5回目。全部出席。

きょうは「木曽川沿岸の民間信仰」と題して、

中部大学の越川次郎先生。

わたしは信仰に疎いので、いろいろな神様があり、

神社がこんなに多くあることが驚きである。

また、若栗神社ののように神社によっては、この神社に祈願すれば必ず男の子が産まれる、と伝えられているとか。

天然痘が流行した時には、この神社を参拝する・・など、

神社ごとに意味があることを知り、興味がわいた。

・・この年齢まで生きてきても 知らないことばかり。

2012/07/21

『 隠居志願 』 玉村豊男・著 (1601)

わたしは玉村豊男氏のエッセイが好きで、

何十年も前から 読んでいる。

テレビの紹介番組を見てから、長野県に在る 玉村さんのヴィラデスト農園のカフェや ぶどう畑を、いつか見に行きたいと思っている。

本書は 新聞に毎週連載されているものを、単行本化されたもの。

玉村さんの文は 第一に ことばがわかりやすい。

第二に 東京大学出身なのに えらぶらないし、ごく普通の人らしく生活を描いておられる。

現在は日本経済新聞の夕刊で毎週水曜日に、「これからの田舎暮らし」というタイトルを読ませてもらっている。

こちらもなかなか同感できるところがあり、おもしろい。

【写真】 玉村豊男・著 『 隠居志願 』 東京書籍・刊

2012.4.5.第1刷発行 @1400e

2012/07/20

藤工芸 (1600)

藤工芸。 おけいこ日。

人形が パーツが多くて 手間取っている。

でも ようやく メドがついた。

・・終わりがけに 色を染めて、

来週は パーツを取り付けたら 出来上がる。

黒ミカゲ土で 土びん型の 花びん。

皮藤で手を付けたかったので、先生に材料を分けてもらう。

四つ編みで取り付けたら すっきりとして よくなった。

自画自賛の 作品。 ・・いかがでしょう。

2012/07/15

陶器の街を散策 (1599)

娘が 会社で使うコーヒーカップを買いたい、ということで、

美濃焼の産地・多治見へ行く。

M陶器で 見る。

わたしは 漆塗りの器を見てたら、欲しくなって買ってしまった。

レンジ用の器も買って代金も払ったのに、

家へ帰ってみたら、お店の袋に それだけ入ってなくて がっかり。

・・問い合わせたら、後で送って下さるということにはなったが。

この料理には これを盛り付けよう・・と考えながら、

器を見て歩くのは どうしてこんなに愉しいのか。

2012/07/14

よりみち探偵団 (1598)

雨粒は落ちて来ないが、どんよりとして 蒸し暑い。

犬山ホテルの横を通り抜け、木曽川沿いを歩く。

ライン大橋を渡り切れば岐阜県に入るので、

途中までで引き返す。

材木町から四日市交差点を通って、しみんていまで帰る。

6000歩くらいかな・・。

昼食は ごく最近できた「カフェ さくら坂」コーヒーショップで。

わたしは、とろとろに煮込んだという、牛肉を挟んだパンのランチ。

肉はともかくパンがおいしかった。

古民家を改築したカフェ。

インテリアも上品でインドネシア産のテーブルがオシャレ。

「この席に座れば、犬山城がみられます」と店主さん。

「夜はライトアップされて きれいですヨ!」と。

2012/07/12

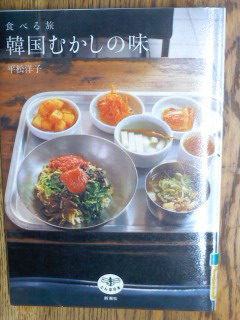

気分は ソウルへ (その3) (1597)

三冊目。

30年ほど前、わたしは 初めてソウルへ出かけた。

訪ねた韓国人の友人 黄さんが、雪岳山へ連れて行ってくれた。

そこの小さな食堂で「どんぐりのムク」を 初めて食べた。

おいしくて その味が忘れなれなくて、訪韓の折りには 食堂をさがして食べたりしている。

この本の「緑豆のムク どんぐりのムク」の項に、

おいしい「どんぐりのムク」の味は 山の湧き水が決めるとあった。

・・納得。

雪岳山は 山の湧き水がおいしいことを あのとき知っていたので。

そして「どんぐりのムク」が、こんなに手のかかる料理だったとは。

平松さんの料理エッセイ「よい香りのする皿」には、

キムチのピラフは15分でできる、とある。

(ムクに 比較すれば すぐできるが・・)

これも 絶妙な味で、わたしの大好きなご飯・・。

【写真】 『 ~食べる旅~ 韓国むかしの味 』 平松洋子・著

新潮社・刊 2011.1.25.発行 @1500e

2012/07/11

気分は ソウルへ (その2) (1596)

二冊目。

『 それは ヨン様から はじまった ~私たちの韓流~ 』

向山昌子・著 河出書房新社・刊

これは「スッカラ」という韓国を紹介する雑誌に連載されていた。

わたしは この雑誌を2年くらい 毎号読んでいた。

著者が 韓流ドラマを観た感想から、自分の生活を考えるという内容。

「冬のソナタ」「美しき日々」「ホテリア-」「初恋」「四月の雪」「クッキー」・・

本書に登場する韓国ドラマは どれも観ている。

わたしの知っている韓国女性は 情に厚く、優しい。

また 家族の結びつきは ほんとうに濃い。

韓国の女性(数人だが)と30年近く、親しくさせていただいている。

このことは わたしの 宝 のひとつ。

【写真】 『 それはヨン様から はじまった ~私たちの韓流~ 』

向山昌子・著 河出書房新社・刊

2008.8.29.初版発行 @1500e

2012/07/10

気分は ソウルへ (1595)

ほぼ一カ月後に ソウルへ行くことになったので、

わたしの中では もう韓国ムードいっぱい。

読む本も 韓国に関するもの 三冊。

yossy & kay・著 『 su・te・ki ソウルカフェ 』

実業之日本社・刊

ソウル カフェは 韓国に住む日本の女性が書いたもの。

サブタイトル「 ス・テ・キ 」そのままに、すてきなカフェの紹介もの。

アルムダウン茶博物館・・一番に 行きたいなあ。

ここなら仁寺洞に在るので 自分でもひとりで行ける。

耕仁美術伝統茶院は、15年前に 陶芸仲間を案内して行ったことがある。

江南区の方にも 久しぶりだから行ってみたい。

ここは韓国の人で一番最初に わたしが仲良くなった黄さんが 住んでいるところ。

【写真】(三冊のうち 一番上)

yossy & kay・著 『 su・te・ki ソウルカフェ 』

実業之日本社・刊 2010.12.25.初版第1刷発行 @1300e

2012/07/08

木曽川学セミナー (2012第4回) (1594)

本日は「国境河川の民俗誌 ~筑後川と木曽川との比較から~ 」

講師は 九州産業大学 国際文化学部 準教授 須永 敬 先生。

先生は2年前まで木曽川流域に住まわれ、木曽川学の講師もしてこられた。九州の大学で教えられるようになったので、きょうのテーマ・内容として、筑後川と木曽川を比較された。

全国各地にある鵜飼だが、筑後川の鵜飼技術との比較、自然環境の違いに伴うやり方の違いも それぞれおもしろかった。

木曽川は 美濃との国境で、すべて尾張藩のもののようだが、

筑後川は 川の半分が筑前、あと半分が筑後のもののよう。

国境の紛争があちこちで、ときどき起きるのが常だったらしい。

権力(ちから)の違いにともなって、川の領域認識も違うとか。

わたしには なかなか思いがけない考えだった。

<写真下>木曽川学セミナー会場:各務原市中央図書館入り口付近。