2012/10/23

『 つるかめ助産院 』 (1673)

小川糸・著 『 つるかめ助産院 』 集英社・刊

つい最近 NHKでドラマ化され放映されていた。

わたしは知らなくて、最後の第8話のみ 見た。

本屋さんでは『 つるかめ助産院 』が何十冊も積まれていた。

『 食堂かたつむり 』と同じ作者だが、作風はずいぶん異なっていた。

わたしは三度 妊娠出産という体験をしたが、遠い昔のこと。

本書を読みながら、少しは思い出してなつかしい感情を愉しんだ。

それにしても小川糸という作家は、食べ物にも興味があるのか、描かれている食事が めちゃおいしそうだ。

【写真・部分】 小川糸・著 『 つるかめ助産院 』 集英社・刊

@1400e

2012/10/21

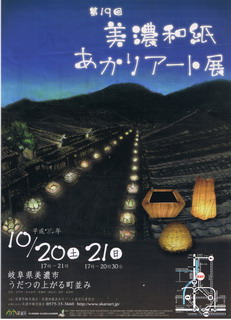

あかりアート展 (1672)

岐阜県美濃市で 毎年開かれる「美濃和紙あかりアート展」へ行ってきた。二年ぶりった。

美濃市は 美濃和紙と「うだつの上がる町並み」で有名。

国選の伝統的な建造物が多くある。

古民家利用の食事処、カフェや 美濃和紙の店などがあり、散策も楽しい。

夕方5時。

町並みの道端に並んだ、500点以上もの「美濃和紙あかりアート」に点灯されると、見物客から「わぁ~ きれい!」と声が上がる・

ひとつづつ見て歩く。

6時ごろになり、そとはさらに暗くなると 灯かりが美しく輝く。

一緒に行った小学生の孫も「来年は小学生部門で出品しようか・・!」

2012/10/20

史跡:東之宮古墳に (1671)

秋晴れの日

史跡:東之宮古墳へ。

友人に頼んで 案内をしてもらった。

成田山名古屋別院の奥で、

やはり一度は連れていってもらわなければ 登り口も わからなかった。

愛知県下で一番古い 大きな古墳だ。

今日も 何人かの人が 手入れされていた。

そのあと モンキーパークへ行き、世界の猿を見学。

わたし達、おばあさんのグループは見当たらないと思ったが、

そうでもなくて 楽しんでいる方も 多かった。

2012/10/17

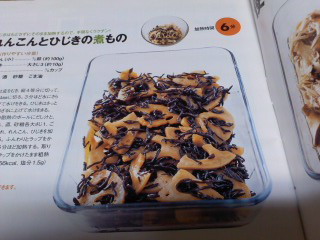

電子レンジで煮物? (1670)

娘から借りたオレンジページ(2012年8月17日号)。

特集は「レンジで超ラクごはん」。

ひじきとレンコンの 煮物を作ってみた。

レンコンをうすく切ったものと ひじきは、サーッと水洗いし、水気を切ったものを用意する。

耐熱のボウルに だし汁と しょうゆ、酒、ごま油を入れ、ラップを掛け、電子レンジで加熱するだけ。

火加減を調節しながら煮る という智恵も要らないし、細やかな味の感覚も無いが、簡単で まあまあの味でした。

若い人たちの読む雑誌も なかなか おもしろい。

2012/10/16

『 91歳の人生塾 』 清川妙・著 (1669)

91歳になっても、著者のように老いを怖れない心の持ち方、日々のありようを読ませていただいた。

著者・清川妙さんの本は、いままで何冊も読んだ。

考え方も若いし、なによりも年老いても海外に一人で出かけられたりするので、健康に恵まれた方でもある と思っていた。

著者にならって、いくつになっても挑戦する気持ち・勇気を持って 生き続けていきたいですね。

【写真・部分】 清川 妙・著 『 91歳の人生塾 』 小学館・刊

2012.8.29.初版第1刷発行 @1300e

2012/10/14

新聞小説 (1668)

日本経済新聞夕刊の新聞小説は、重松清・著の「ファミレス」。

アラフォ世代の 何組かの家族の、日常生活を描いたもの。

子どもが独立したあとの、また 二人きりになったとき、

夫婦はどのように過ごしていくか、というのが問われている。

10月13日(土)のところで おもしろいことが書かれていた。

・・「オシドリってね、毎年パートナーを替えてるのよ。

だから、あんなに仲良く寄り添って池に浮かんでるの」

えっ 本当!? と思って調べたら、正しかった。

「Kさん家は オシドリ夫婦ね」というセリフを言うとき、

ちょっと考えてしまうなあ・・。

2012/10/13

「そらいろめがね」 (1637)

友人が スーパーでの「手作り展」に参加している。

袋物、ショール類、帽子、アクセサリーなど。

それに加えて「揚げパン」のコーナーも。

これはライトバンを改造したパン屋さん。

「そらいろめがね」という名前。

ミニバンの中には、コンパクトなミニの台所があり、

注文すると パンを揚げてくれる。

シナモン、きな粉など 好みの砂糖をまぶして出来上がり。

ふわふわして とってもおいしい。

愛嬌の良い、若い男性がこれを始めて2か月だとか。

わたし達 おばさんに 好印象でした。

2012/10/11

藤工芸 (1636)

きょうは ついたてに飾る小さな花を編む。

小菊を10本、ねこじゃらしを10本、

とりあえず 編む。

最近は 陶と藤のコラボ作品を制作されているの。

わたしは 皆さんの陶のほうを 作らせていただき いそがしい。

2012/10/10

『 老年になる技術 』 曾野綾子・著 (1635)

こういう本が目につくようになった。

著者・曾野綾子さんの本の中から

「老年になる技術」のことばを選んでまとめたもの。

いくつかは 気に入った。

が、一番共感したのは、

「いささかの無駄、愚かさを許して」と題して、食欲も物欲も無くなったら終わりだから、いささかの無駄や愚かさは覚悟の上で自分に許したほうがいい、という。

わたしの生き方は無駄ばかりかも知れないが、

人に迷惑はかけていない。

こうした生き方は自分自身のことだから、

安心して過ごせれば それでよい人生だ、と思っている。

【写真】 曾野綾子・著 『 老年になる技術 』 海竜社・刊

2012.8.29.第1刷発行 @880e

2012/10/07

明治村で学ぶ (1634)

市民総合大学 明治カルチャー史学科 の一日目。

「近代和風建築の世界」というタイトルで、

博物館明治村館長の 鈴木博之先生が講義。

明治のころの名人の作品と言われる建築物を、スライドで見ながら 説明を聞く。

わたしは和風の床の間、天井などに興味があるので、熱を入れて聞いた。

講座の会場は三重県庁舎ということで、北の駐車場から歩いて20分! まだ汗ばむので、皆さん会場に着くと汗を拭いておられる。

それでも明治村は きらびやかさはないが、おだやかな雰囲気で 歩いているだけで 気分がよい。

今年も 年間パスポートの書き換えをしてきた。