2009/07/01

しらひげ神社 (八百津町)

木曽川学の講義のとき、先生から聞いて、自分の目で見てみたかったので、岐阜県 八百津町の白鬚神社に行ってきた。

わが家から一時間ほどかかる。

八百津町には 久田見に「白鬚神社」と、野上に「白髭神社」がある。

同じく「 しらひげ 」と言うのだが、漢字では、

久田見の白鬚のほうは アゴヒゲ を表記し、

野上の白髭のほうは クチヒゲ を表わす。

どうしてかなあ?

久田見の白鬚神社は、高さ40㍍、幹囲6.8㍍の樹齢300年以上の杉の巨木があった。

2009/06/30

ハンゲショウ (半夏生)

ハンゲショウ(半夏生)の花が咲いた(ドクダミ科多年草)。

ずいぶん前に友からいただいて大切にしているが、

なんだか今年は数本しかなく さみしい。

先端の二、三枚の葉を白化させている。

知らない人が見て「これ 病気?」と言われた。

花が終わると緑色に戻る。

ふしぎな 花。

2009/06/29

第4回木曽川学セミナー(流域の民俗・信仰)

本日のテーマは木曽川流域の民俗と信仰。

講師は岐阜市立女子短大の須永 敬 先生。

長いあいだ、生きてきて、

川の景観は いいものだなあと感じた以外は、

あまり関心がなかった。

きょうの先生は 川と民俗の関係を やさしいことばで話してくださる。

「川を知ることが 日本の文化を知るツボです」と言われたこと、

とても分かりやすかった。

帰路、木曽川流域を 車で走りながら、

あらためて 川を見直した。

2009/06/28

織物に 初挑戦

友人に 織物の上手な人が居る。

きれいなマフラーやベストができるのを、

うらやましく 見ていた。

お宅に伺って 教えてもらう。

最近の織り機は 軽いので びっくり。

たて糸をかけてもらって、横糸を赤とグレーで模様を入れていった。

細かく目を数えることともなく、自由に編んでいけるので、

おもしろくて 止められない。

2009/06/27

藤工芸教室 ( 皿。お人形 )

藤工芸教室。

月に1回の生徒さんが多い。

わたしは月2回 お願いしている。

藤はカゴ というイメージが強い。

きょうは 3種類の編み方で 木の葉型の皿を編む。

一本の藤から いろいろな工芸品に出来上がるのが すごい。

下の人形は、先生の作品。

それぞれ表情が豊かで、とても かわいい。

2009/06/26

ベランダ クリーン サンダル

韓国ソウルで 友人Cさん宅に泊まったとき、

風呂場やトイレで使っていた。

うすいピンクや白で きれいだったので、いいなあと思っていた。

日本では何年間も見なかったのが、ホームセンターで見つけた。

「ベランダ クリーン サンダル」 このデザインでこの色しかない。

中国製だとか MADE IN CHINA。

ソールの全面に穴が開いている。水が溜まらないので ベランダで雨に濡れてもよい、と書いてある。

夏の間 便利に使えそう。

「ベランダクリーンサンダル」輸入発売元(広島市)アイメディア㈱

2009/06/25

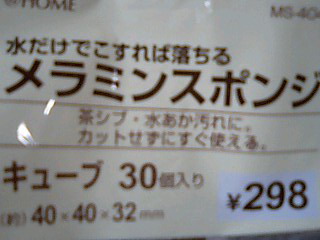

メラミンスポンジ

さて これは 何でしょう??

4cm角の 白いキューブ。

なんてきれいで、可愛いこと。

これは 水を含ませるだけで、こすれば汚れが落ちる。

ステンレスの流し、タイル、器などなど。

ステンレスの風呂オケやタイルの床の水あかにもバツグン。

茶シブも よく落ちる。

いままでは、大きいものを買ってきて、自分でカットしていたが、

これは 便利・・。

2009/06/24

赤シソ 不足

午後 買い物に行く。

赤シソが無いので、店員さんに聞く。

「ことしは赤紫蘇が不作で あまり入荷しない」。

「朝、1、2時間で 売切れてしまうので・・・」。

翌日、9時半に行って 買ってきた。

黒っぽいシソが 見る見るうちに、

紅色になっていくのを見て、

孫が「わたしもやりたい」と。

この子は幼児なのに、梅干しが大好き!

2009/06/23

ふくろう作陶

Mさんにたのまれて「ふくろうの 灯かり」を作っている。

赤土で作り、焼き〆、還元焼成しようかなぁ。

レンガ色で落ち着いた色にしたい。

前面は顔があり、穴を開けないで、後ろ側は全体に開けた。

ふくろうは「不苦労」などという語呂合わせで、

ラッキーシンボルとして 好まれる鳥。

2009/06/22

とうもろこし

知人から 採りたての「とうもろこし」をいただいた。

家庭菜園でとれた 初ものです。

2月に種をまき、虫が来ないように、二重のビニールのトンネルを架け、丹精込めて 作られた。

ゆでて、素材の食感そのまま 楽しみました。

かじりだしたら やめられません!

甘くて とってもおいしかった。 ごちそうさま!