2010/05/07

東京みやげ 「 ごまたまご 」

東京みやげ!と言って東京玉子本舗たまやの「ごまたまご」をもらった。

そのときは気がつかなかったが、食べるとき「ごまたまご」って、どこかで聞いたことがあるなぁ・・。

民放ラジオでよく「ごまたまご」が3時をお知らせします、と言っているのを 思い出した。

コマーシャルって、このように意識しなくても 覚えてしまうものだ。

「ごまたまご」は、中に黒いゴマが詰まっていて、こくがあり、紅茶のお茶うけに おいしかった。

2010/05/06

またまた 黒い野菜

連休中に 小さな家庭菜園に植える苗を買いに行った。

天気も好く、気温も上がり、苗屋さんは大にぎわい。

トマトの苗のところを見て、

「えっ トマトまで黒?!」

トマトの真っ赤なイメージはどうなるの。

トマトよ おまえも黒か。

2010/05/05

扶桑町吹奏楽団

隣町の吹奏楽団に高校生の孫が入団している(トロンボーン)。

この子は学校でも吹奏楽部で 毎日 練習がきびしい。

そのうえ金曜日は隣町での練習がある。

その日は学校から帰ると食事する間もなく、車の中でおにぎりを食べながら、隣町の練習に参加している。

聞くところ、高校生から60歳近い人まで、幅広い年齢の人が、チームワークよく演奏されていた。

孫も熱中できるものがあっていい。

わたしもできることは協力してやりたい。

2010/05/04

ゴールデンウイークは?

ゴールデンウイークは お天気に恵まれた。

外孫も遊びに来たので、庭でバーベキュー。

わが家ではこの“外食(そとしょく)”が好きで、寒さの和らぐ4月から9月までは、よくやって楽しむ。

今夜は魚釣りに行ってきた人から、「さごし」の大きなのをもらったので、これも焼いてみたら、とってもおいしかった。

炭火の優しい火加減で、にぎやかな、おいしい夕飯でした。

2010/05/03

器まつりに

( 「器まつり」 古城 兼山城のふもとにある兼山窯。 )

古城 兼山城のふもとにある兼山窯に、

「器まつり」に行ってきた。

実は何年か前、この器まつりに来て、作家先生の奥様が普茶料理の先生ということで、さっそく弟子入りした。

あれから3年経った。

ちょうど昼どきになり お客さまも帰られ、わたしたちだけになったので、ご夫妻も手がすいて、友人と4人でおしゃべりに花が咲いた。

ご主人の器も品がよく、使っても飽きがこない。

シンプルの中に色気が感じられて、料理のおけいこにもたっぷり使わせてもらっている。

奥さまのほうは、ガーデニングの指導者であり、テーブルコーディネートの達人でもあるので、いつも参考になることがいっぱい。

きょうは器好きの友人と一緒なので、長い時間お邪魔していた。

上天気でもあり、兼山の緑が借景に、花が咲き乱れ 美しい空間に満足。

( 「兼山窯」器まつり )

2010/05/02

たけのこ

今朝 早く、知人から「たけのこ」を6本もいただいた。

「昨日 掘ったのだから、早くゆでてください」と言われ、

米ぬかを買いに走った。

(米のとぎ汁でもよいが、量が多かったので)

タケノコは「古事記」に出てくるほどで、

日本では 古くから食べていたようです。

わが家も建て増しをした部分は、もと、竹やぶだった。

20年前は たけのこが採れて、たくさん食べていた。

2010/05/01

カフェ・ガジュマル

”カフェ ガジュマル”

知人と昼ごはんに 新しいカフェに行ってみた。

城下町通りで、旧い民家をリフォームした店。

カフェの奥は、ギター工房が併設されてる。

マスターは「鹿児島出身なので、名前をカジュマルとしました」と。

若いが しっかりとして とても感じのよい方。

ランチのサンドウィッチも おいしかった。

また、行きたい店。

「カフェ・カジュマル」犬山市犬山 東古券661

Cafe Gajumaru TEL 0568-65-9093

2010/04/30

柳生 博・著『 八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森 』

柳生 博・著 『 八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森 』 講談社・刊

八ヶ岳倶楽部へ時々行っていた頃(10年以上も前)は、近くの町より八ヶ岳の道のほうが詳しいぐらいだった。

一緒に行った友は 鬼籍になり、八ヶ岳にはすっかり行かなくなった。

その頃『八ヶ岳倶楽部 森と暮らす、森に学ぶ』を買って読んだ。

昨年、『八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森』が出版されたのを読み、写真を見て、木の育った様子にびっくり。

著者の柳生博さんや奥さま、息子さんたちは、八ヶ岳倶楽部でお会いできると、にこにこと とても優しい笑顔で、気さくにお相手をしてくださっていたものだ。

今回この著者のプロフィールを見たら、84歳になられたとか。

わたしが今、木彫りが好きなのは、この八ヶ岳倶楽部でよく拝見していた 田原良作の作品の影響です。

久しぶりに八ヶ岳へ行ってみたいなあ と思いながら、読んだ本。

柳生 博・著 『 八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森 』 講談社・刊

【写真】柳生 博・著 『 八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森 』 講談社・刊 2009.8.7.発行。@1600e

2010/04/29

初めて見た サヤエンドウ

鮮やかな緑色と、歯ざわりのよい えんどう。

毎年、食べきれないほど収穫できるのだが、

ことしは手入れ不足で 全滅状態。

2、3日前 一宮市の公園に、

黒紫色の実がなった さやえんどうがあった。

この色は 初めて見た。

オランダ、台湾からきた品種のようだ。

2010/04/28

毎日ながめてる本

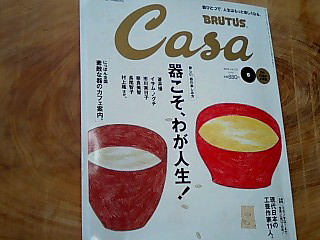

『 Casa カーサ 』5月号(マガジンハウス)は、

特集「器こそ、わが人生!」。 さっそく購入した。

村上隆、広瀬一郎の対談「今 陶芸がおもしろいわけ」が おもしろかった。

現代の器のネタ元は、魯山人だと言う。

料理に合う器を作ったり、コーディネートしたりする発想は、魯山人からだと。

そういえば近頃は テーブルコーデイネート、器と花のコラボを楽しむ人が多くなったように思う。

時どき 『Casa』を出して、ページを繰って ながめている。

【写真】 『 Casa BRUTUS 』カーサ・ブルータス 2010年5月号。

マガジンハウス;月間版(2010.4.10.) 2010.4.10.発売。@880