2010/09/14

博物館・明治村 開村45周年

きのう 久しぶりに明治村を 歩いてきた。

わたしが結婚した年の3月に開村したから45年経つ。

そのころは建築物も少なくて、入村料が100円。

(現在は68棟。おとな1600円)

いまでは一日で見学しきれないほどに増え、重要文化財は10棟もある。

一年中を通して、イベントも開かれる。

この9月には「開村45周年特別企画」として、どなた様も 65歳以上は無料で入れる(9.18.~9.23.)。

また、小沢昭一村長講演会も開かれるようだ(9.20.).

秋には、着物姿で来村の方は入村料半額という おもしろ企画も(11.13.~11.28.ほか)。

年に何回か、地元市民に無料開放の日もある。

「 明治村に何度も来たくなったらコレがオススメ!

明治村住民登録(年間パスポート)のご案内 」も。

登録料:おとな3000円、65歳以上2000円で、直営駐車場が平日は無料。登録受け付けは、いったん入村してから山梨郡役所で。顔写真入りのしゃれたパスポート。

明治村は 今 また人気の博物館。

こんな近いところに、日本の宝がいっぱいあるので、

年間パスポートを買って、年に2~3回 行こうかなあ。

【写真上】 聖ヨハネ教会堂。学習院長官舎前から。

【写真中】 森鴎外夏目漱石住宅。

【写真下】 西郷従道邸。

2010/09/13

市民総合大学 「 明治村と近代建築 」

犬山市民総合大学 明治カルチャー史学科 第1回講座。

演題は 「 明治村と近代建築 」。

9月の半ばというのに36℃という日、明治村(碧水)での講座。

講師は 博物館明治村の顧問・飯田喜四郎氏(前・博物館長)。

暑い中 歩いて西郷従道邸(重要文化財)、森鴎外夏目漱石住宅、聖ヨハネ教会堂など、建物を見ながら、講師の説明を聞く。

実物を見るというのは、やはり 一番。

なぜ 修復にこれを使うのか(材料、工法)、

その時代に存在した建築材料は どんなものだったのか、など。

説明を聞くと、いままで何度も見た建物でも、

その時代を物語っているようで、おもしろく見られる。

今日の、外での講座は、暑くて 疲れました。

【写真】市民総合大学 明治カルチャー史学科 野外講座。<上>西郷従道邸<下>森鴎外夏目漱石住宅。いずれも博物館明治村にて。

2010/09/12

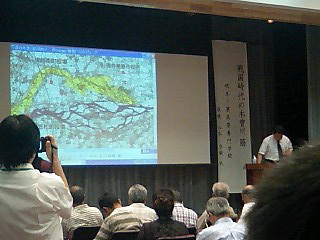

木曽川学講座 ~戦国時代の木曽川筋~

平成22年度 木曽川学 夏季特別講演会。

演題:「戦国時代の木曽川筋」

講師: 岐阜工業高等専門学校 教授 山本 浩樹 先生

木曽川は、犬山から扇状地をつくり、川筋を変えながら濃尾平野を形づくり、伊勢湾に流れる。

戦国時代の合戦において、川の水というのは、攻める側も、守る側も、重要な意味を持つものであったらしい。

1560年桶狭間合戦で勝った織田信長が、木曽川を越えて美濃国の斉藤道三・義隆の稲葉城を攻略するのに7年もかかった。そのあと上洛して京都を制圧するのに1年ちょっとしかかかっていない。

木曽川筋(木曽川の複雑な流路の自然条件や風土)は、戦国時代、東海道最大の軍事的障壁であった、という。

わたしの住む尾張の国でも、織田信長亡きあとの家督争いとなった。 1584年 小牧・長久手の戦いでは、長久手合戦で敗れた秀吉が、木曽川下流部の竹の鼻城を攻める際に、木曽川の堤を切ったため、広い範囲が水浸しにされて落城したと言われる。

そういった「川の流れが、全く変わると、歴史が変わる」というのが、話しの内容でした。

話しがそれることもなく、先生のお人柄そのままに、とても真面目な講演でした。

【写真説明】小牧・長久手の戦いの2年後、天正14年(1586年)の大洪水で、木曽川本流は境川(黄色部分)から、南の現在の流路に、大きく変わり、国境も尾張寄りに変わった。

2010/09/11

ブログ 1000日 ( 1000 )

ブログを書きはじめて、今日で1000日経った。(1000回目)

ブログが どんなものか。

何を書くのか、試行錯誤をくりかえしながら、今に至っている。

文を書くのは、子どもの頃から好きなほうだった、かなあ。

スポーツは苦手なので、高校も大学も新聞部で学校新聞を作っていた。

結婚後、子育てが楽になった頃、新聞社の主催する「エッセイ教室」に通ったことがある。

それ以外は 自己流で 好きなように書いているだけ。

新聞、雑誌の投稿欄には、ちょくちょく掲載された。

最近はブログを書いているので、投稿文まで書くことはない。

60代後半になって、こういう新しい世界を知ってよかったこともある。いままで知らなかった人とのブログ仲間ができ、お目にかかるということもあった。

海外の、トルコのカッパドキアに住む日本人女性との、コメントのやり取りも、わたしには驚きだった。

“お気に入り”にある人や、料理や陶芸の達人のブログを読んだり、在日韓国人の人の、ハングル付きブログを読むのも、楽しみの一つ。 ・・・などなど。

1000日の間に、いろいろな出来事も ありました。

ブログを書くことで、わたしの世界も ひろがってます。

2010/09/10

『 少女外道 』 皆川博子・著

今朝も 5時半に起きて、本を読む。

著者は80歳近いが、ミステリーから幻想小説、時代小説と、幅広い小説を書かれる。

本書も 7つの短編から なる。

『 少女外道 』は、著者の生まれたころ(昭和の初めころ)の、主人公・久緒の生い立ちから画家になり自立するまでが描かれたもの。

女流作家らしく、きめこまかい 生活の描写に、

「上手だなあ」と感心した。

他の6編も 楽しく読んだ。

また この作家のものを読みたい。

2010/09/09

健康長寿のコツ

敬老の日が近づいたせいか、老人に関する記事が 多く見られるようになった。

「要介護にならないために 健康長寿のコツ」として、

「友人との交流が多く」「趣味の団体に参加」とか、

「外出頻度が多い」と、要介護になりにくい、という ほぼ同じ内容が多い。

また「社会参加をして、ほかの人の役に立っている」などの自覚があると よいそうだ。

わたしはボランテイアをしているので、今はこれが自分のためによいことなのだ、と感じた。

時々は おっくうで「もう止めようか」と思うが、

これからこそ 必要かもしれない。

自分のために ボランテイアも 続けたい。

【写真】 「要介護にならないために、健康長寿のコツ」

日経記事。2010.9.5.SUNDAY NIKKEI 健康欄。

2010/09/08

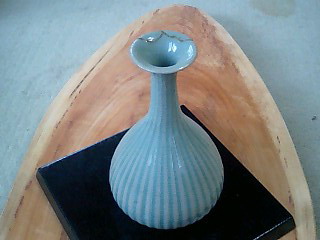

金継ぎ -3- 青磁の鶴首

「気に入った 湯呑みなので 直せない?」などと 聞かれる。

「突然 予期せぬ失敗から、愛着のある品との別れ」という不幸に出会うことがある。

ずいぶんと昔のこと、韓国語の先生から、ソウルの女子大生のホームステイを頼まれた(夏の講習中の3週間)。

もちろんボランテイアだ。

その子の親が、わたしが陶器好き と知っていて、手土産にと、青磁の鶴首の花器を持ってきてくれた。

わたしの好みであり、部屋に飾っていた。

ある日、窓を開けたらカーテンが風に揺れて、花びんに当たり落下した。

少し欠けたのが あまりに残念だった。

どうにか自分で直したい と思ったのが、金継ぎ(金繕い)のきっかけ。

その頃は英国の「修復家養成学校」へ行きたいが夢だった。

夢は破れたが、あれから 20年近く、

ほとんど 自分のものを直して、金継ぎを楽しんでいる。

2010/09/07

ルービック・キューブ(立方体パズル)

30年前に、ルービック・キューブ(各列を回転させて面ごとの色をそろえる立方体パズル)が発売され、だれもがやっていた。

わたしも やっていたので、そのころあったはず。

いま、また ブームが再燃されている。

小学2年の孫が、とりあえず2×2キューブ(2.5cm大きさ)を買ってもらって、とりこになっている。

いつか新聞で、愛好家のサイトがあり「日本ルービック・キューブ協会」設立されている と読んだ。

大学のサークルもあり、世界レベルの子どももいる、とか。

今はコンピュータを使った数学的な解析もすすんでいるようだ。

孫に聞いたら「僕は 運が良ければ3面できるよ」と言っていた。

本屋でルービック・キューブ攻略本も出ている。

立ち読みしたら、いろいろな形の種類も あった。

【写真】ルービック・キューブブーム再燃を伝える日経の寄稿記事。2010.7.16.文化欄。

2010/09/06

金繕い -2- 「盃洗い」

金繕い -2- 「盃洗い(さかずき あらい)」に挑戦。

径が12cm、高さが11cmあるところから、

染付けの「盃洗」の一種だと思う。

江戸時代中期から 昭和時代初期にかけて流行した。

「はいせん」ともいう。

知人を通して金繕いを頼まれたので、直接は知らない方の器。

わたしの素人の金繕いが どう評価されるのか心配だ。

欠けた破片はないので、パテで繕い、金粉を蒔いて仕上げた。

パテが乾いてから、ヤスリを掛けるのだが、

これがなかなか難しかった(人様のものだから よけいに)。

2010/09/05

『 川喜田半泥子 無茶の芸 』

『 川喜田半泥子 無茶の芸 』 千早耿一郎・龍泉寺由香・共著

( かわきた はんでいし むちゃの げい ) 二玄社・刊

十年以上も前、陶器のギャラリーの店主に、

三重県津市郊外に在る、広永窯に連れて行ってもらった。

(ここは昭和20年ごろ、津市千歳山の窯を この地に移したとされる)

そのころは「東の魯山人、西の半泥子」と言われた陶芸家で、

一度は行ってみたいと恋焦がれていたので、うれしかった。

山門からも、広永陶苑のギャラリーへは、

車でどんどん入って行った奥に在り、

「なんて広いところだろう」という印象が残っている。

本書は、川喜田半泥子の 人となり が、

作品と共に紹介されておもしろかった。

わたしは、中でも、句画集が 好きだ。

(優しい絵と、わかりやすく ユーモラスな句が、描かれたもの)

【写真】千早耿一郎(ちはやこういちろう)・龍泉寺由香・共著 『 川喜田半泥子 無茶の芸 』 二玄社・刊 2007.3.20.初版発行。@2000e