アーカイブ: 2010年10月

「桔木(はねぎ)」のワザ。柱無しの縁側。 (755)

加賀百万石・金沢城主12代前田斎廣(なりなが)の隠居所として、文政5年(1822)に造営された「竹沢御殿」。

敷地4000坪。その庭園は兼六園と命名された。

竹沢御殿は、その後縮小させながらも巽御殿となり、

こんにちの「成巽閣」となる。

この成巽閣。建築の面でも、おどろきがあった。

社寺仏閣の宮大工と同じく、御殿造営にも大工(建築)のワザの粋・頂点を極める、匠の技法が随所に施されている。

成巽閣では、庭園に面した廊下・縁(縁側)は、

20㍍も柱無しで、広縁の庇(ひさし)を、当然に屋根を支えている。

「桔木(はねぎ)」と呼ばれる隠し垂木を、2㍍間隔に、何本も庇の裏に仕込む。

長さ10㍍の松材の垂木を、軒先から~縁から3㍍の内廊下の柱と梁を支点として、あと7㍍を、屋根の小屋組みの中で保持する。

梃子の原理で、3㍍もの 柱無し庇を支える。

部屋の中から広い視野で、庭園を眺め、愉しむことができる”ワザ”。

この”ワザ”を 目の当たりにして、正に 絶句・・。

井波の「欄間」 (754)

久しぶりに、越中・井波の郷の、「欄間(らんま)」に出会った。

加賀の国・金沢市。兼六園をも庭園とした「成巽閣(せいそんかく)」

前田利家が加賀の国に入ってより3世紀近くのちの世、

文久3年(1863)前田家13代・金沢城主 斎泰が、

母堂のために造営した奥方御殿。

その中心に謁見の間。 上段の間と下段の間を仕切るに、

お目当ての 井波の名工・職人の手になる「欄間」。

両面に 花鳥の彫り物。 見事さに 言ううことなし。

素人が 生半可に評することは、畏れ多くて 語れない。

金沢、加賀はじめ、越前、加賀、能登、越中、飛騨の名匠たち。

「手仕事」「工芸」などと、 したり顔に語ることより、

何度でも、いつでも、真正面に対峙して、

深くあじわいたいワザの名品。

修学旅行 (行程表 あれこれ) (753)

近くの子(高校生)が修学旅行に出かけている。

台風14号接近だ!と、家族がやきもき。

そうか、沖縄本島へ行ってるのか。

家族の手元に行程表の写し。

見せてもらって仰天!朝から晩まで、びっしりの行程表。

6:15起床からバスで出発までの2時間足らずだけでも、

時刻、行動内容、場所、そして15項目ぐらいの留意事項が・・。

「寝具はたたみ、元の状態にしておくこと」

「ゴミは必ずゴミ箱へ捨てること」

「荷物を整理し、更衣、出発の準備をする」

「出発の準備ができた班から 食堂へ移動する」

・・・・

「大荷物はバスのトランクに入れ、携帯荷物だけ持ってバスに乗車する」

・・・

「駐車場が遠いので 集合時間に遅れないこと」

・・・

こりゃ、大変だ。

”修学旅行の目的”4カ条に いわく・・・:

「自主自立の姿勢で、自ら判断し行動する力を養う」

「歴史・文化・自然・芸術にふれ、広い知見と豊かな情操を養う」

「集団生活の中で、他者に対する思いやり・全体に寄与する姿勢を身につける」

「友情を育み、相互理解を深める」

う~ん・・・・・。

手紙の書き方(郵便番号簿・前文) (752)

特定郵便局の窓口で、最新版の郵便番号簿を頒けてもらった(無料・非売品)。

「郵便サービスガイド」につづいて、「手紙の書き方」のページが付いていた。

履歴書用紙の市販品に、書き方のリーフレットがあるように。

ひと昔前の郵便局発行ものには 付いてなかったよなあ。

封筒を横書きに使うとき、郵便番号は どの位置に書くか:

封筒を縦長にしたとき、右上になるところに、縦にした方角に7桁を記載する。

封筒を横書きに使うとき、郵便切手は どの位置に貼るか:

封筒を縦長にしたとき、左上になる位置に貼る。切手の縦横は問わない。

封筒の裏に 差出人の住所氏名を書く場合、

縦書きなら、継ぎ目の右側に住所を、左側に氏名を書くのが正式だという。

手紙の基礎知識:頭語と結語も 勉強になった。

頭語は 手紙の冒頭に書く「こんにちは」にあたる言葉。

結語は 手紙の結びに書く「さようなら」にあたる言葉。

拝啓 vs 敬具。 拝呈 vs 敬白。 啓上 vs 拝具。

初めてお手紙を差し上げます vs 敬具。

突然お手紙を差し上げる無礼をお許し下さい vs 敬白。

前略 vs 早々。 前文失礼します vs 不尽。

前文お許し下さい vs かしこ。

郵便番号、あて名、住所の書き方 (751)

お遣いで特定郵便局へ行った。

郵便番号のわからない手紙を投函するため・・。

ついでに「郵便番号簿(H21年度版)」頒けてもらってきた。

ひと昔前より、五割がた分厚い。 字体も 見易くなった。

「郵便番号とあて名の正しい書き方のご案内」なるもの・・:

郵便番号: 今は番号自動読み取り機で、仕分けする。

7桁の数字を続けた記入は 読めない。

枠に接したり、はみだした数字は読み取りにくい。

ワープロ(パソコン)で印刷したとき、

〒マークを7桁の数字の前につけると 読めない。

半角文字も 読み取りミスにつながるようだ。

アンダーラインを付けた印刷も。

あて名: ここもアンダーラインを付けるのは、NO!だ。

住所の記載の省略:

大字、字が住所にある場合の記載省略の例示は、参考になった。

住所の市区町村名(行政区名)までは省略できる。

町域名に先立つ「大字」または「字」までは、省略できる。

(例1)966-0049 福島県 喜多方市 字 長面 3026-1

⇒ 「966-0049 長面 3026-1」

ただし、「大字」が冠された町域名の後ろに「字」の文字が続く場合には、その「字」の文字は省略できません、とのこと。

(例2)038-3802 青森県 南津軽郡 藤崎町 大字 藤崎 字 西村井8-2

⇒ 「038-3802 藤崎 字 西村井8-2」

身内を住まわせたくなる、まちづくりを -3- (750)

めずらしく、なつかしいお客さんが 来られた。

「お隣りの畑に、これから 家を建てて、

引越して来たいので、どうか よろしく」との ごあいさつ。

「幼な児3人ともどもに、ご近所廻りしているところです」

「この地に住む両親も高齢になり、

近くに来てくれと言いますので」。

「この子たちを、自分も通った、ここの小学校へ通わせたい」

「この子たちに、この土地、このまちで暮らさせたいので」と。

うれしい話しだ!

大歓迎!

身内を住まわせたくなる土地。

遠くに居る我が身内を、呼び寄せたくなるまち。

これこそが「自助・互助・公助扶助」の鑑(かがみ)だ。

まちづくりの理念・志し・ビジョンは ここに背骨がある。

まちづくりの評価(モノサシ)は、ここにある。

きょうは うれしい秋晴れ! 満月の日だ!!

身内を住まわせたくなる、まちづくりを -2- (749)

名神高速・東海道新幹線・住宅公団の賃貸集合住宅建設ラッシュとなった、半世紀前、

里山を削って採石場が 乱立した この里地・里山。

買い占めた山地を掘り尽くした跡地が、

緑の山に戻すことなく、工業専用地域に指定された。

その高根洞工業団地の、2つの物流センターが、

本格操業して半年以上 経過した。

雇用が増すとの触れ込みだったが、

どれだけ地元採用が増えたのか?

増えたのは、砕石ダンプカーに代わって、物流トラック群。

深夜・早朝を 構わず、日当たり数十便の大型トラックが、

市街化区域の集落の中の生活道路を、我が物顔で往来する。

100年来の生活道路で、隣接のまち・むらに通ずる街道筋。

お宮参り、寺参り、最寄り品・買い廻りの商店街へ通る道。

私鉄の駅へ行き来する道。

保育園・小学校・中学校へつながる道。

人が 安全に、通学通勤にも安心して通れる「生活者の生活道路」へ返して呉れ!と 叫びたい。

生活道路を物流大型トラックに奪われた通学路・通勤路。

やむを得ず裏道・わき道をたどる通学者・通勤者が、

痴漢・不審者に付きまとわれる。

行政・警護のご当局は「痴漢・不審者にご注意ください」と。

防犯街路灯は自動車のためにあるのか?

歩行者・自転車の弱者のためではないのか?

このまちは どこかボタンの掛け間違いだらけ。

住みたくなるまちから嫌われるまちへ・・仕向けたいのか。

身内を住まわせたくなる、まちづくりを (748)

誘われて、市政(?)懇談会なる会合に、顔を出した。

集まったのは、3つの町内会の面々。

首長さんがひとり(!)で 登場。

「地元の皆さんの、生の声を聞かせてください・・。」

どうも アピールしたかったのは、2つらしい。

(1)広域ゴミ処理場を、更に 新たに造る話。

里山も奥地に在る採石場の、採掘済み平場の一角を賃借して、

現有施設能力の3倍規模の、広域ゴミ処理場を造る話。

広域ゴミ処理受託事業で、

医療福祉・教育の財源確保をするのか、

市民税が安くなるのか、と期待したが、

「隣りの市町が困っているから、市域の60%が山林のわが市が、場所を提供してあげるのだ」と。

そこは、日本最大級の溜め池:入鹿池の水源涵養林区域。

町内の水田稲作の、流域近隣市町の農業用水の 水源の里山。

「田んぼの水を供給しているから、ゴミを持ってきてください」ということ か。

この半世紀、採石場からの大型ダンプカーの通過車輌の怖さに、

生活道路を占拠させられ、通学通勤路を奪われ続けた沿線住民の苦しみは、

行政の机上プランには 書き込まれていないらしい。

大型ダンプカーの隊列に、大小のゴミ収集パッカー車隊列を加えるのが、

市役所から遠くの、山間集落の「まちおこし」なのか。

民の苦しみ、忍耐の生活は、天守の殿様・城下町の町方衆には、

おわかりいただけないらしい・・。

(2)市民体育館を更新・移転させてくる話。

高度成長期に美田をつぶして誘致し、用済みとなった工場跡地(米どころの田んぼのど真ん中)へ市民体育館を更新・移転させる話。

半世紀前、この町内の農家が、

「これからは企業誘致だ。働き場を連れてくる」と、

米作りの田んぼを提供させられた4ha。

そんな事情には、いま時の 首長さんは 気付いて居られない・・。

半世紀後、地元からの被雇用者は、ついぞ聞かない。

なんだかんだと、やってきたこと、やっていこうとすることのお話しがつづく。

人口縮少、税収減少、小学校統廃合、・・の世紀に、

ゴミ処理能力が倍増する、新規の施設が、

本格的な大規模な単体の体育館の新設が、

(しかも歩いては 、どこからも不便な田んぼの ど真ん中に)

「なぜ 要るのか?」が、語られない。

経過経緯と施設開発行政手続きの話しより、

このまちの50年、100年の計に、どんな志し・ビジョン・戦略から、

なぜ そんなプランが出てくるのか、を知りたかったなあ。

「 竹あかりコンサート 」盛会 in 小弓の庄 (747)

ことし築100年の 復原文化財・旧 加茂郡銀行羽黒支店。

現・まちつくり拠点施設「小弓の庄」で。

おぼろ月夜の宵の口から、庭の木陰で。

「竹あかりコンサート」

軽快な、透き通るヴォーカルの声にも 誘われて、

大勢の観客が集まった。

オーストラリア・アボリジの民族楽器:ディジュリドゥ。

最古の木管楽器ともいえる、長い管のホルン状

丹田にまで響く力強さと、調べに陶酔の境地・・。

奏者・Toshi小島さんが一宮市出身だったとは。

「Toshi小島/小島七海の「おと祝:OTOHOGI」

代表曲「地球の子守唄~Gaia's Lullaby~」そのままに、

「銀河のゆりかご」「ガイアの祈り」に 満ちている・・。

電気自動車FVの世紀へ (746)

翳りがあるとは言え、ご当地は自動車産業王国。

愛知県下にトヨタの組み立てラインは17ラインとか。

うちが納める製品素材の納品が停まったら、

2ラインが停まる。停めるわけにはいかない、という、

連関企業の社長さんと 定期的に現場で会っている。

世に言う”下請け企業”である。

先様は”調達先”と呼ぶ。

きょうのテーマは、韓国の電気自動車メーカーA社が、

日本の自動車メーカーのどこかと合弁会社を立ち上げたがっている話し。

「どこのメーカーと組ませるか」だ。

そして「どのメーカーが乗り気になってくるか」だ。

A社は、すでにゴルフ場の乗用カートで、

(日本でも もちろん)世界市場を相手に善戦している。

いま焦眉のマーケットは、公道を手軽に走れるミニカート市場。

ママチャリ、電動アシスト自転車、せいぜい50ccミニバイクの世界で、乗用・運搬用の市場を開拓中。

すでに中国での合弁会社が生産操業開始真近だし、東南アジア諸国でも安価な充電(プラグ)装置と充電サービス拠点つくりに躍起になっているという。

日本の自動車メーカー3社と、10月B社、11月C社、12月D社と順次アポ取りして、A社社長がトップ商談する。

きのう B社と 一回目の引き合わせをした・・。

そして きょう聞いた、A社長の感想の数々・・:

「日本の自動車・運搬車はどれもが500kmも連続走行してるんか?」

「月産一万台、五万台と こだわる理由が わからない」

「日本の家は、外側に電源コンセントが付けてないのか?」

電気自動車は、町工場、個人工房でも造れる。

蓄電池・モーター、駆動装置・操舵装置、車輪と車体を 組み立てるだけ。

安全基準・道路交通基準は、第二幕の話し。

船外機つき小型ボート、家庭菜園ミニ耕運機、電動の車いす、電動アシスト自転車が普及している、日本。

「もっと強い関心があるかと思った」

「うちと言うより、軽自動車のE社向きかな、と第一印象を漏らした”幹部”におどろいた」・・・。

所詮、クルマは ヒトの足の延長・足の補助具なのにねえ・・。

引き合わせる先を、マーケットを、間違えた・・・。(反省)

つぎの矢、三の矢を、すぐ手配しよう・・。

コウノトリ復活 -2- (COP10 in NAGOYA) (745)

名古屋で開かれている「国連生きもの会議 COP10」。

メデイアの特集で「コウノトリ復活にかける活動」を紹介していた。

兵庫県豊岡市は、コウノトリの飛来地として、列島最後の生息地。

近年激減し、絶滅危惧種に指定する。

そもそも、絶滅危惧種の復活・復原は、

ソロバン勘定が合わない、利益が出ないキレイごと、の声も。

「環境と経済の両立は、相反するもの」ではないか、とも。

*****

豊岡市のコウノトリ保護区域の米作りでは、

「“無農薬米”のブランド化販売で、高品質・高価格を実現。

コウノトリ生息地を軸に、エコツーリズムの中心地とし、

関連施設の建設、整備などで約80億円の経済効果が。

コウノトリ生息地が知れ渡り、観光客・リピーターで、

観光関連の経済効果も 約10億円規模に。

豊岡市の経済規模は、不況続きの他所とはちがって、

プラス1.4%の拡大をしてきているという。

つまり「環境と経済の両立!」と、

メデイアは 成功事例として、紹介する。(NHK-TVから引用)

*****

さて、反論するつもりは無い。 異論は言わない。

だが、なにか物足らない・・。

そう、実証例が少ない。 検証期間が短い。

普遍性・敷衍可能性が見えない。

原因となった、近現代50年間の、日本の農政の検証が無い。

2000年以上も続いている、この国の水稲農業:食糧確保が、

この後の子々孫々への美田を残し繋ぐ理念・民族の戦略に、

合致するかどうかを、示していてくれないから、だろう。

環境と経済の両立を、ここ半世紀のソロバン勘定に照らして、是々非々するだけでなく、この国の民と、この地球上の人類の、持続的「食の確保」「自然資源・生物資源の持続可能な方法で利用すること」に照らして、是々非々してもらいたかった。

そこにこそ、COP10開催国の国民の叡智の、高揚がある。

コウノトリ復活-1- (COP10 in NAGOYA) (744)

名古屋で開かれている「国連生きもの会議 COP10」。

メデイアの特集で「コウノトリ復活にかける活動」を紹介していた。

兵庫県豊岡市は、コウノトリの飛来地として、列島最後の生息地。

近年激減し、絶滅危惧種に指定するも改善、増加してこなかった。

豊岡市はじめ多くの人が、生息環境の回復・整備に努めている。

コウノトリのエサは、

カエル、ドジョウ、メダカなど田んぼの生きもの。

これらの食べ物は、エビ、いろいろな水中生物。

そのまたエサとなる食べ物は、水中のプランクトン。

プランクトンは、年中通して田んぼに水があれば、生き永らえる。

コウノトリのエサの生き物が、米つくりの農法の変化で、

コウノトリの飛来時季:冬場に 捕食できなくなった。

田んぼに貯えられる水を、生活用水・工業用水に回すため、

圃じょう整備の名のもと、水路のコンクリート化、パイプライン給水。冬場は水を入れない乾田化がすすんだ。

つまり、田んぼは 水が無くなり、”砂漠化”。

米つくりの農薬(殺虫剤・除草剤)多用と相まって、

ヒトの生業、暮らし向きの合理化・実利指向で、

コウノトリの飛来を拒否してしまった。

コウノトリの飛来、生息には、

「冬季も 田んぼに湛水:水を張る」

「殺虫剤・除草剤は 極力控えて、減農薬農法」で、

田んぼの土に優しい 米作りをすること。

豊岡市では数年間で143羽までコウノトリが復活してきた、と。

ラッコ乱獲で マグロ・カツオが減った!? (COP10 in NAGOYA) (743)

「国連のCOP10で、何を話し合ってるの?」

生物多様性の保全・利用・利益分配のルールづくり、かな。

***********

北太平洋で回遊マグロ・カツオが減った一因は、ラッコの乱獲。

「温暖化で黒潮の水温上昇じゃないの」「・・・?」

防寒軍服を大量に必要としたあの時代 ラッコが乱獲された。

ラッコの好物は海底のウニ。

天敵が居なくなったウニが繁殖し、海草・藻場が食べ尽くされる。

藻場・海草を産卵場所にする魚が寄り付けなくなる。

稚魚・小魚の居ない海では、カツオ・マグロは生きられない。

**********

ヒトのエゴ、目先の利益最大化のために、

地球上の生物・生態系を乱し、冨の偏在・格差を拡大している。

「生物多様性条約」”地球生きもの保全会議”の目的は 三つ。

(1)地球上の 「多様な生き物を 保全する」こと。

「その生息環境とともに 保全する」こと。

(2)生物資源を 「持続可能な方法で 利用する」こと。

(3)多様な生物の、遺伝資源から生ずる「利益」を、

採取・産出国と 利用・製品化国とが、

「公正」かつ「衡平に配分する」こと。

**********

すべては、人口が爆発的に増加するヒトが、

この地球を 物欲的に・人為的に 壊さないために。

私利私欲・カネのため、国が、民族が、ヒトが、

武力戦争・経済戦争をしないため。

地球上の生き物が、共存共栄・生き永らえるために。

**********

「ふ~ん。 EXPO’2005”愛・地球博”の続編?」

そう、私利私欲・国益を超える「地球生きもの保全会議」。

**********

「 屋根のない学校 」 in 藤原町

藤原町坂本。 いまは町村合併で いなべ市。

そこに”感性を育む「屋根のない学校」”がある。

「 村ごと自然図書館でありたい。

子どもたちの素顔がそのまんま・・・。

新鮮なおどろき、豊かな感性への刺激が見えるようです。

まるごと我が町ができる 心のもてなしです。 」

「 都市交流山村として”屋根のない学校”を、

より 創造発展させ、

来場された人々が 自然との融合のなかで、

健やかさ を体験できる場所を つくりました。 」

「メダカの池(親水広場)」「歴史的農業施設」「トンボの池(湿原)」「実のなる森(雑木林)」「お花畑広場」「堰と魚道」「バッタの原っぱと池」「捨て石・丸太格子護岸」・・どこもかしこも 人の暮らしの知恵と生きものと自然がいっぱい。

小学1年、2年の孫たちが、

「おもしろくって、楽しくって・・!」と

大はしゃぎの 一日だった。

子どもは 地域の宝もの()

たまたま保育園、小学校の通学路に在る。

「子ども110番の家」ということで、

道路際に、標識板を掲げている。

あらたに「不審者(車)を見たら通報します」という、

「防犯ふくろう」の標識板も掲げてくれ、となった。

もともと「子どもは地域の宝もの」と思っているから、

異存はない。

なんでも損得、経済計算で、善し悪しを測る世になって、

こころが落ち着かない世のなってきたなぁ。

しめ縄作り講習会 11月23日(祝) at 小弓の庄

「しめ縄作り 講習会」の季節がやってきた。

「小弓の庄」では、恒例の講習会。

ことしも、11月23日(祝)13:00~

会場は「小弓の庄」

会費は 材料代込みで @500円

定員は 先着20名

持ち物 ハサミとノリを各自持参

申込み受付開始は 11月2日(火曜日)午前9時~

申込み先は 小弓の庄へ。 TEL:0568-68-3767

竹あかりコンサート 10月22日 in 小弓の庄

ことしの「竹あかりコンサート」が、

10月22日(金)午後6時30分から はじまる。

会場 : 羽黒 小弓の庄の庭園。(雨天の時、室内で)

TEL:0568-68-3767

会費 : ワンコイン

羽黒は 竹の名産地。

竹林も多く、竹製品の製造・販売で栄えた。

青竹を切り、ぼんぼりとし、

ほのかな竹あかりの中で、コンサート。

出演者は2グループ。

A.おと祝(おとほぎ)

民俗楽器を組み合わせた、独特の音空間で演奏する、

4人のユニット。

江口 晶(あきら)、石浦U2(ゆうじ)

Toshi 小島、 小島七海。

B.CapⅡVoice With Eric Kurachi

( キャップツーヴォイス と エリック倉知 )

キャップツーヴォイスは、女性5人のコーラスグループ。

優しく楽しくポップス、ゴスペルソングを歌う。

主催は 羽黒げんき(羽黒地区活性化検討委員会)

小弓の庄企画運営委員会が、共催支援する。

COP10 in NAGOYA

名古屋国際会議場(熱田区白鳥)で、COP10開催中。

通称:”国連地球生きもの会議”

Conference of the Parties

10.11.~10.15.

「カタルナ議定書第5回締結国会議(COP-MOP5)」

遺伝子組み換え生物による生物多様性保全および持続可能な利用への悪影響を防止するため、輸出規制等の枠組みを規定しようとするもの。

遺伝子資源へのアクセスと利益配分の枠組みが 焦点に。

10.18~10.29.

「生物多様性条約第10回締結国会議(COP10)」

2003年のCOP6で採択された目標の見直しになる年。

2010年までに「生物多様性の損失速度を顕著に減少させるという目標だったが、その目標の達成状況の評価と、ポスト2010年のこの後の目標が議論される。

議長国として日本が”COP10 名古屋議定書”をまとめ上げらるかどうか、注目される。

名古屋栄のオアシス21でも、

CPO10 情報発信ステーション in オアシス21が、

開かれていた。

ナラ枯れ被害(明治村編)

”ナラ枯れ”。 カシナガキクイムシの穿孔・繁殖被害。

博物館・明治村での丘陵にも、被害がひろまっている。

旧・川崎銀行本店(ここでは通称”展望タワー”)の前で。

この夏、新しくキクイムシが入り込んだ樹が、散策路に。

(上の方は元気な樹)(根元の方は数百か所も穿孔されて)

(体長5㍉ほどのキクイムシが孔掘りして入り込んだ木肌)

(このまま越冬して、来年夏の繁殖期に立ち枯れしそうだ)

聖ヨハネ教会堂に通じる「森の小径」脇で。

この木は被害を受けないように、と(たぶん)実験的に、

防御の試行を見つけた。

いまは健全なコナラの樹を、ブルーシートでくるんで、

カシナガキクイムシが取り付かないように施す。

明治村全域33万坪(100万平方㍍)。

カシ、コナラ、クヌギ類は、数千本以上になる。

(明治村一丁目。聖ヨハネ教会堂脇。「森の小径」で)

COP10”国連生きもの会議”はじまる

10月11日~29日 名古屋市で、

生物多様性条約COP締結国会議がはじまった。

”国連生きもの会議”とも。

にわかに、メディアが したり顔で解説、講釈を特集する。

「いただきます」とは、

「生きものの いのちをいただきます」への感謝の表わしことば。

残念ながら、その先、その奥で、踏み込めない(踏み込まない?)

上滑りな、茶化したような、エセ教養番組に、

「これが”世論””良識””文明国”です」と見せつけらる。

(ゲスト、コメンテイターとやらは、なぜ芸能人・タレントばかりが、引っ張り出されるのだろうか・・?)

カロリーベースの食糧自給率が40%でしかない!で停まる。

消費のために購入された食糧・食材の25%相当もを、

食べ残し、売れ残り、使い残しで「廃棄処分」する国。

生ゴミ処理のため、ゴミの回収、焼却・埋め立てに膨大な手間ヒマとコストを自治体に負担させる国。

そこまで踏み込まない、きれいごとの番組。

中学・高校の教科書を復習するような記事・番組があふれる。

日常の暮らしの中、衣食住・生活態度の中身まで切り込まない。

<写真>NHKニュースから。

秋の大祭。 御神楽奉納。

1500年前、「小弓の庄」と言われた荘園の地。

藤原なにがしの荘園ありき、と、

1300年前の日本書紀に記された米どころ。

北に一里に、東之宮古墳。

南に一里に、青塚古墳。尾張二ノ宮・大県神社の御領地に。

米を献上するほどに、水と地に恵まれてきたのだろう。

鎮守の森の氏神様。 秋の大祭は10月10日。

田んぼは黄金色に色づいて、ことしも豊作。

収穫の感謝をこめて、もろびと 集う。

ことしも好天に恵まれて、にぎやかにすすんだ。

米寿のお爺さんも、足もともおぼつかない幼な児も、

揃いのハッピで、奉納行列。

理屈・講釈はそこそこに。下世話な損得も無縁の世界。

たわわに稔って、頭を垂れる稲穂の田んぼ道を、

笛・太鼓・お囃子の声を上げて すすむは、

稲作定住生活を2000年も続けてきた、

ニッポンの、民族の感謝の心の原点だ。

2010年10月10日 日本晴れ!

きのう 眼鏡屋さんへ。

「10月10日は”目の愛護でー”」と。

毎日まいにち、片身はなさず可愛がって入るが、

何年かも経てば、世の中が見えにくくなってくる・・。

10月10日は”アイメイト・デー”でもありますよ、と。

目の不自由な方の目として働く盲導犬(アイメイト)に拍手!

”釣りの日”とは、釣りの団体が名付けたようだ。

10(ト)10(ト)の日とは、こりゃあ 愉しい。

サッカー好きには、”totoの日”。

スポーツ振興くじ(サッカーくじtoto)では、

愛好家へ感謝のイベントもやってるらしい。

お風呂好きには、”銭湯の日”。

1010(せんとう)というも、こりゃまた いい言う(湯)だ。

きょうは 日本晴れのもと、

秋祭りの太鼓の音が 腹に響いた日・・・。

日本の秋

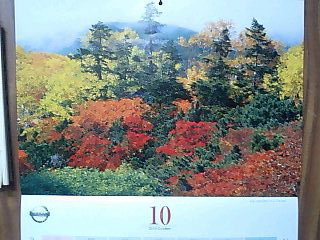

10月に入って、毎日ながめるカレンダーの「絵」。

信州・安曇村の紅葉の秋の 写真。

この国の秋は、実にさまざまな色合いに紅葉する。

ひとつひとつの紅葉する樹種の違いで、多彩となる。

お隣りの韓国の晩秋の紅葉も美しいが、

やっぱり日本の紅葉は、格段に”多種彩彩”。

この国に生まれて良かった・・。

平城京遷都1300年

2010年10月8日。

「平城遷都1300年記念式典」が、古都:奈良市平城宮跡で、開かれた。

飛鳥文化と言われるヤマト政権が、大化の改新、壬申の乱を経て、次第に律令国家体制を整え、藤原京から710年に「平城京」へ遷都した。

奈良時代・天平文化が花開いた時代のはじまり。

壬申の乱で大海人皇子が隠棲中の吉野山から、近江大津京の大友皇子を攻めるのに、伊勢の国、美濃の国を迂回して行く。

そのころ、尾張の国は広大な潟(あゆちの潟)で、水面下。伊勢の国・美濃の国を通るとは、潟の西の岸辺を北上したのだろう。

717年(養老元年)の古地図・「尾張国の図」では、帆掛け舟が浮かぶ図柄となっている。

平成22年 国勢調査

5年ごとの「国勢調査」

平成22年国勢調査が行われている。

「調査票の記入のしかた(総務省統計局)」全16頁。

表現や、仮名づかいは やさしく読みやすい。

「所得税等確定申告書の記入のしかた」よりもは易しいかな。

窓の下に、このごろよく見かけるネコがきて、

なにかモノ言いたそう・・。

住所不定、居所 軒の下・・では、

「世帯員」には、加われないなあ。

日本晴れに うす紫色

(フヨウ)(宮城野萩)

ここ数日 日本晴れの日が続く。

通りすがりに 目にする花々。

なぜか うす紫色の花が よく目に留まる。

宮城野萩。 フヨウ。 ムクゲ。 コスモス。

日本晴れには うす紫色がよく似合う。

(ムクゲ)(コスモス)

宮里美香選手が快挙(興南高校万歳)

2010年日本女子オープンゴルフ。

宮里美香選手・二十歳が、プロツアー初優勝で制した!

3年前卒業後この国よりもアメリカツアーでプロの道を歩み始めた彼女。彼女の目線はアメリカツアーの頂点に。

単身渡米で自立の挑戦者。

沖縄の中高一貫教育の私立:興南高校の卒業生だ。

甲子園で春夏連覇を果たした島袋洋奨投手たちと同窓。

彼ら、彼女らの、あの落ち着いた、冷静で強い精神力。

13歳、15歳、17歳でどんな教育を受けていたのだろうか。

激戦の沖縄戦のあと、戦争に敗れてアメリカ統治下の沖縄。

この国からは「外国」であった昭和37(1962)年。

沖縄という小さな「南」の島を、人材の育成により「興」す。

「南を興す」という熱い思いを心に沸き立たせて、学校創立を決意した。(学校法人 興南学園の学園理念より)

沖縄県内でも有数の中高一貫教育を行なう進学校:興南高校。“南(沖縄)を興す 人材育成の学園”を標榜する。

幼少のころから異文化に接する生活環境。

軍事力経済と格差の経済・社会。 美しくも厳しい自然。

つねに我慢と執着、希望と野望の十代。

「自分の進路は自分で考え抜き、自分が決める」が当たり前の修学環境で、沖縄から世界へ自立していく精神力。

まさに「学ぶ教育」の金字塔が、またひとつ建った思い。

【写真】学校法人興南学園ホームページから。学校の正門。

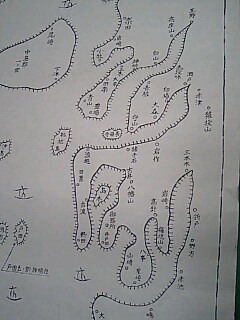

1300年前、高蔵寺・瀬戸は入り江だった

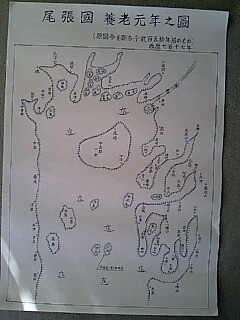

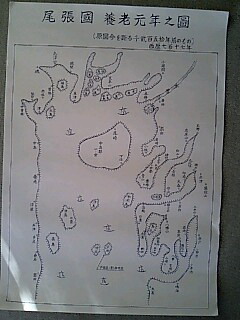

古地図(復刻版)「尾張国 養老元年之図」。

1300年ほど前の絵地図を見つけた。

今の濃尾平野は、”東海湖””あゆち潟”と呼ばれて、

伊勢湾・太平洋につながった海だった。

ちょうど遠州灘と浜名湖、鹿島灘と霞ヶ浦のように。

小牧山、守山、豊山は岬の先で、白山、高蔵寺や印場、瀬戸は入り江の奥の波打ち際だった、という。

熱田、御器所、星崎、大高が岬で、古井、高針、日進折戸は入り江の岸と読みとれる。

岸辺の辺りで貝殻がたくさん見つかるということも聞かないから、おそらく汽水域か、淡水で、10~20Kmもの遠浅、湿地帯だったのだろう。

木曽川、庄内川水系、天白川水系の土砂の堆積とか、大洪水で、あるいは大地の隆起で、濃尾平野が形成された、か。

水、湿地との闘い、定住耕作への努力が、濃尾平野を豊かな大地に変えていた行った歴史が、わずか500~1000年のあいだに進んでいったとは、新しい驚きだ。

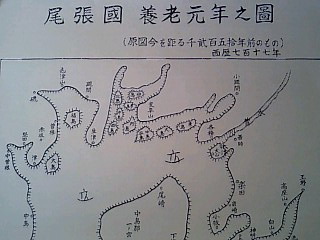

1300年前、犬山城下まで海だった

古地図(復刻版)「尾張国 養老元年之図」。

1300年ほども前の絵地図を見つけた。

木曽川は犬山・三光稲荷山を河口にして、海に注いでいる!

岐阜・井ノ口の金華山(稲葉山)から、坂祝・うとう坂までが、

伊勢湾につながる東海湖の、波打ち際であった、と読み取れる。

つまり、今の各務原市の平坦部:各務原台地も水面下に。

古地図では、帆掛け舟が、行き来しているさまに描かれる。

東島、大島、中島、平島、内島、西島、北島、佃島、・・。

今も地名に残る名前の「島」が浮かんでいるのが、見られる。

その海原の南に 中島郡一ノ宮、尾崎、下津は 大きな島だ。

枇杷島、沖ノ島、津島、長島が 点在する島で描き込まれている。

広大な濃尾平野が、わずか1300年間で、人の手で稲作、畑作ができ、定住できるほどとは、犬山や岐阜からは、数十キロ先まで、遠浅の海原だったと想像できる。

この平城京:奈良時代から、わずか1300年の間に、

急峻な木曽川の流れは、大量の土砂を運び、犬山扇状地を形成し、巨大な洪水を繰り返し、その流路を変えながら、濃尾平野を造り出してきた。

1300年間を、数倍速で早送りできる映像があったら、地球の大気の気象、大地の地質地形と、水の営みが展開する、壮大なドラマに魅了されることだろう。

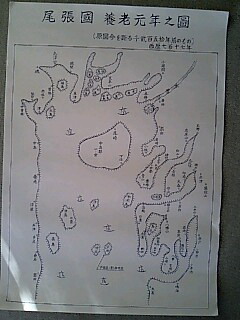

1300年前、濃尾平野は海だった

犬山羽黒「小弓の庄」で、古地図を見つけた。

「尾張国 養老元年之図」(復刻版)

養老元年:西暦717年。いまから1293年前の地図。

いまの濃尾平野のど真ん中、あちこちに帆掛け舟の絵が!

一ノ宮、枇杷島、津島、長島などは”島”だった。

今の濃尾平野は、そっくり海だったのだ。

それも わずか1300年前に!

思えば7年前の木曽川学セミナーで、岐阜大学の小井戸由光教授から、「濃尾平野は”東海湖”と言われた海だった、と教わった。

地質地理学の小出先生のお話だから、東海湖は数万年前か、せいぜい数千年前の姿だろうと、思い込んでいたが・・。

大和政権、聖徳太子・憲法17条制定(西暦604年)、大化の改新(645年)、壬申の乱(678年)よりも、もっと近くて、平城京遷都(710年)のころ、濃尾平野は海だった、のだ。

薬師寺の五重塔、東大寺の大仏さんが建立された頃、濃尾平野は海だった。

【写真】「尾張国 養老元年之図」(復刻版)。養老元年:西暦717年。いまから1293年前の地図。

10月1日 衣替え、「法の日」

「10月1日 衣替えだね」「えっ ・・? 知らない」

生徒さんらに声かけたが、・・・通じなかった。

食卓に上がる食材に「旬の味」が 影が薄い。

季節にも、服装にも「旬」が無くなったらしい。

TWITTERで「今日は何の日」をNAVIしてくれるサイトをフォローさせてもらっている。(http://www.nnh.to/)

http://twitter.com/nannohi

元のデータは@matsuさん作、@nan-no-hi.bot

その10月1日に<衣替え>は出てこない。

民俗風習として衣替えはあっても、どこかの官公庁・団体が制定したものではないのだろう。

10月1日は「法の日」だと知った。

1928(昭和3)年のこの日、陪審法が制定された日で、

1960(昭和35)年に、最高裁判所、検察庁、日本弁護士連合会(日弁連)の進言により、法務省が制定した。

昨今、司法の独立性・中立性、正義の砦が注目されている・・。