アーカイブ: 2010年11月

冬支度 (霜除け) (785)

北の国から、寒波襲来、積雪00㌢と便りがくる。

今朝は 停めたままにしていたクルマの屋根が霜で真っ白。

あわてて、冬野菜の霜除けを やっとこさ 始めた。

毎度のことながら、にわか百笑の ドタバタ劇。

ミズ菜、チンゲン菜は、そこそこ大丈夫。

ことしは、我ながら早めに植え付けたと思っていた玉ねぎ。

よれよれになって、ブザマな姿。

去年までの、残りものの種を蒔いたエンドウは、

それでも殆んど全部が発芽して、寒さにふるえている。

もみ殻で襟巻姿に とりあえず覆う。

もうすこし伸びたら、藁蒲団でくるんでやるからな・・。

足助町「百年草」 -3- 生活文化体験型観光(山里版) (784)

「豊田市百年草条例」によれば(旧足助町は豊田市に合併した)、

「”足助町”百年草」は、公的な施設群である。

市民に、「健康増進の場」および 「余暇活用の場」を提供する。

「高齢者の福祉の増進」および 「生きがいづくり」に資するため、

設置する、・・とある。

1.「老人福祉センター」;

集会運動指導室、栄養指導室、機能回復訓練室、

浴室、飲食施設、会議室

2.「老人デイサービスセンター」:

健康指導室、浴室。

(高齢者 および身体障害者の機能回復、生活指導)

(いわゆる通所介護 および介護予防通所介護)

(通所者に 入浴および食事の提供等の 便宜を提供する)

3.「生きがいセンター”ZiZi工房”」:

”足助ハム”ブランド:ハム、ベーコン、ウインナー

食品製造・加工所、食品販売所

4.「農家・林家の高齢者婦人センター”バーバラはうす”」:

”bakery バーバラはうす”:おいしい焼きたてパン

食品製造・加工所、食品販売所

(高齢者の生きがい、就労、教養活動)

5.「宿泊施設”ホテル百年草”」:

宿泊施設

(地元市民、観光旅行者等に対する施設の利用)

(地域観光情報の提供)

*************

久しぶりに”足助町”「百年草」を訪ねて 再確認したこと・・:

1.通年、というか毎日、毎月 日銭が稼げる事業をすること。

香嵐渓の紅葉狩りという観光資源に依存しすぎない。

2.公的施設での収益事業でも、民間事業者と競争に晒される。

地元の、ご町内の生活者・住民が、参加し、関わり、消費する。

よそ者・若者・ばか者の、お祭りごと・自己満足にさせない。

地元の者が、自分たちの舞台とし、利用し消費し、享受する。

3.商業者、農家、林家、月給取り退役者の高齢者が、

元気に、就労しながら、生きがい、交流・親睦をはかる。

4.公的資金でハコもの的に設置するも、事業として独立し、

収益事業を持続的に安定・発展させ、納税する事業所となる。

いまふうに言えば、地域ブランドを確立し、地元住民が最も多く利用し、観光客にも提供し、オンラインショップでナショナルブランドに育っていることに、敬服・・。

「百年草」-2- 足助町 ベーカリー バーバラはうす (783)

足助町高齢者福祉センター「bakeryバーバラはうす」というと無粋だが、1990年の”足助ハム ZiZi工房”につづいて、1995年創業。

おいしい焼き立てのパン。 森の中の ベーカリー。

なぜおいしいか・・、

ZiZi-BaBa パン職人のこだわりと、ZiZi-BaBaの愛情が。

「おいしいパンをつくるには、素材にこだわるのはあたりまえ。

でも、それだけで本当のおいしさは うまれません。

バーバラはうすのBaBaたちは、

いい素材を まごころこめて、こね、丸め、焼き上げます。

そう、まるで大切な家族のためにパンを焼くように・・。」

(バーバラはうすのパンフレットから)

いまでは、足助の新しい味として、評判で、名指しで買い求められている、特産品。 百年草オンラインショップでも買い求められる:

http://www.hyakunensou.co.jp/shop/html/index.php

ところで、山里の、人口が1万500人ほどの”過疎のムラ”が、

漬物や山菜の食材でなく、ベーカリーであり(ハムであり)か。

「・・・山里だからこそ、お年よりはダンディーに生きなければと、

爺婆の働き場にハムやパンを取り入れたのです」と聞いた。

工場見学コースから拝見する工房では、ZiZi-BaBaのみなさんが、嬉々として、一生懸命に、パンつくりに精を出されている・・。

お役所的には、

農家・林家の高齢者婦人センター「バーバラはうす」は、食品製造・加工所、食品販売所。高齢者の生きがい、就労および教養活動に関する事業ということになる。

「百年草」はその他各部門の事業を合わせて、営業収支黒字で独立採算自立できている(!)。

その発案~創業~経営戦略~営業・管理手腕に、脱帽し、現場を見学したかった次第。

【写真】足助町 百年草「bakery バーバラはうす」リーフレット

「百年草」 -1- 足助町高齢者福祉センターZiZi工房 (782)

このところ気になっていた場所がある。

いまは豊田市となったが、足助町の福祉センター「百年草」

機会がきた。いち観光客として、まずは訪れた。

きょうは ひととおり見学して、コーヒーでくつろいだ。

あたらしい観光スポット:飲食・宿泊・物販の顔も持つが、

高齢者の働きがい生きがいの就労の場つくりでもある。

”足助ハム”づくりの「ZiZi工房」

ZiZi-BaBaたち:ハムつくりの名人たちのハム、ウインナー、ソーセージは、いまではすっかり地域名産:ブランドだ。

1990年(平成2年)創業とは思えないほど、新鮮な、あかるい、ほのぼのとした”事業所”。

ちょうど作業を停めて休憩時間で、作業場を離れて、三々五々歓談しておられるみなさんの、笑顔が あたたかい!

60歳から就労(採用)でき、80歳の人も居る、と。

平均年齢は70歳弱とのこと。とても元気なZiZi-BaBaさんたち。

【写真】足助町 百年草 足助ハムのZiZi工房 リーフレット

鶴首かぼちゃ (781)

「つるくび かぼちゃ」

・・・・・?

ことしの初夏、隣りの畑の人から、もらったかぼちゃの苗。

超晩生のかぼちゃ。はじめての品種で、予想がつかなかった。

樹勢の強いこと!

狭い畑で植えつけたのに、親蔓、子蔓、孫蔓がどんどん出る。

子蔓、孫蔓の芯止めもままならず、伸び放題へ。

蔓の先は10~15mにも達し、親だか、孫だか判らない。

ご近所の人からは、葉っぱばかり育ててどうするんだぁ。

真夏のキュウリやササゲ(いんげん)のネットも乗っ取る。

今ごろになって、やっと大きく実がついてきた。

ひと株から、15個ぐらい収穫できそう。

一個当り3~3.5kgくらい。 中空なしで身重な実。

糖度も高く、かぼちゃスープが うまい!!

天ぷらも好し。煮付けも おいしい(調理が上手いから・・)

晩秋の日課 ~落ち葉掃き~ (780)

大黒柱はケヤキに限る、とか。

古来庶民の家造りに珍重されるケヤキの樹。

縁あってご近所に デンと 鎮座。

ひと昔前までは、十本くらいは立ち並んでいたが、

道路新設で伐り払われ、親の形見と ただ一本が踏ん張る。

春を待つ冬の樹形は、ケヤキらしい梢の姿。

春先の芽ぶきのうす緑。

夏を深緑の木陰の涼しさ、秋には黄葉する。

一年中 季節の小鳥たちが やってくる。

ことしは一気に冷え込んだので、黄金色に出そろった。

晩秋は、ひと風ごとに舞う落ち葉。

掃き人との いたちごっこ。

皇帝ダリア (779)

「皇帝ダリア」

原産地は メキシコ産と聞く。

晩秋 背丈の倍ほども高い位置で 一重の花をつける。

形は菊の花風。 薄紫の色が なんとも楚々としている。

晩秋、冷え込みと開花期が追いかけっこする。

初霜が降りたら、花芽が傷んで開花しないか、型崩れする。

多年草で、株だけにして土を被せて 越年させたが、

元肥、追肥を欠くと、萎縮した姿で花芽も付きにくい。

そろそろ場所を移してやらないと、自然消滅しそうだ。

ことしは花期が過ぎたら、場所を変えてやろうかな。

しめ縄作り 講習会 ~ 小弓の庄 ~ (778)

小弓の庄 恒例となった「しめ縄作り 講習会」

ことしも新嘗祭の日(現:勤労感謝の日)に開催できた。

手づくりでお正月を迎えようという参加者が多く、

意気込みが強い。

もち米の種蒔きから、材料のわら作りをしてきたスタッフも、

これだけよろこんでもらえると、やりがいがあるなぁ!

「 羽黒城址 竹林園 」開園 -2- (777)

犬山羽黒・羽黒城址。

いま、掘跡が竹林となり、小高い古墳跡の丘に城址碑が立つ。

「羽黒城址 竹林園」として整備が進み、開園セレモニーとなった。

(犬山歴史研究会・小田昭午さんから「羽黒城址のお話」を聞く)

羽黒には、二つの羽黒城(中世の城館と、戦国の世の砦城)があった。

第一期の”羽黒城”は、「中世の梶原氏の城館」。

いまは、梶原氏の菩提寺:興禅寺となる。

第二期の”羽黒城”は、「戦国の世の砦城」。

興禅寺の東隣りに在った古墳の一角が、秀吉(軍)が「小牧長久手の戦い」に備えて築いた、戦いのための砦城。

緒戦となった「八幡林の戦い」ののち、修復と初代守備隊長(羽黒城主)を秀吉から命じられたのが、山内一豊。

家康軍の本陣:小牧城に対峙したのは、八幡林の先の楽田城(秀吉も入城)。その後方の備えが羽黒城で、家康軍の(本陣)犬山城への稲木街道の要所。

山内一豊の生母(法秀院)は、梶原氏の息女で山内岩倉城主に嫁し一豊の生母となる。

山内一豊は 母の郷里(実家)に、小なりとは言え、はじめての城持ち大将として、母の実家の郷里:羽黒に錦を飾った次第。

その後、

家康が駿府から江戸へ移りしとき、掛川城主となった山内一豊は、徳川幕府となって加増とは言え長曽我部氏に代わって土佐の国主へ移封。

山内一豊は現在の高知市内の位置に新しく築城し、初代土佐城主となる。

その後の山内氏。慶長3年の山内松平容堂・土佐城主が、徳川慶喜征夷大将軍へ「大政奉還」して、700年つづいてきた”武士の世”を終わらせて、新しい世づくりを「建白する」ことになるとは・・・。

犬山・羽黒の地は”武士の世”の、始まりから終焉までの、700年間の、歴史の足音を すべて聴いていたかの如し・・・。

「 羽黒城址 竹林園 」開園セレモニー (776)

犬山羽黒・羽黒城址の一円、

いまは掘跡が竹林となり、小高い古墳跡の丘に城址碑が立つ。

「羽黒城址 竹林園」として整備が進み、開園セレモニーとなった。

記念講演で犬山歴史研究会・小田昭午さんが、

「地籍図で探った羽黒城址のお話」を語られた。

羽黒には、

二つの羽黒城(中世の城館と、戦国の世の砦城)があった、と。

第一期の”羽黒城”(中世の城館):

奈良~平城~平安期の藤原一族の荘園であった「小弓の荘」。

平氏、源氏の栄枯盛衰の世に、この地も梶原氏同様、時世に揺れる。

”武士の世”を開いた源頼朝の軍師:梶原景時の遺子(景季の子:景高)が、頼朝亡きあと、縁りの地:羽黒へ落ちのびる。

その後は梶原氏が代々居を構えたとされる「梶原氏の城館」。

いまは城館が 菩提寺の興禅寺となる。

(興禅寺は、西方の比良賀神社境内先の地から 城館跡へ移った)

”武士の世”を開いた源頼朝(と その軍師:梶原景時)から400年。

織田信長の”天下布武”の上洛にも就いていた梶原氏は、

本能寺の変で、信長とともに炎上殉死する。

国許の梶原氏の城館が、跡目争いの「小牧長久手の戦い」の戦乱の舞台に晒されようとは、知る由も無かったであろう・・。

リス村 (775)

***** (1) *****

リス村 (SHOUMA)(8)

リスがいた。 あんなに大きいんだ。

エサです。 ありがとう。

リスの近くに いってみよう。

リス。 エサなめて ペロペロペロ。

なかまが やってきた。

エサの とりあい。

けんかした。 カッ カッ カッ。

一ぴき いっちゃった。

こわいなー。

リスのなかまは ビーバーだ。

国語のきょうかしょにも のってる。

こわいけど また きたいなぁ。

***** (2) *****

リス (AIKA)(10)

リス村へいった。

そうぞうでは ちいさかったけど、本物は大きかった。

びっくりした。

エサやり体験。

初めてだから、きんちょうする。

リスがやってきた。

ペロペロなめる。小さな した。オレンジの歯。

いつのまにか かたにのっていた。

手の平にも のってくれた。

ますます リスが好きになった。

やっぱり かいたい。

かわいいリス。

***** *****

人生七十年古来稀 (774)

唐の時代の詩人に杜甫あり。「曲江の詩」に、

”酒債ハ尋常行ク処二有リ、人生七十年 古来稀ナリ”

(酒代の付けは、わたしが普通行く処には、どこにでも有る。)

(しかし 七十歳まで生きる人は、昔から 稀である。)

ひと昔前までならば、あちこちに置きボトルがあったものだが、

このごろは そんなご時勢でもなく、元気な孫の顔々を愉しむ。

「ファミリーの大木さん、いつまでも倒れず、

わたしたちを見守ってください」

「清涼飲料に含まれる砂糖量を示した画像を添付します。

肥満になるのは あっという間ですから気をつけて下さい」

「老いてますます盛ん、健康で頑張ってください」

ハイ。はい・・。

紫のTシャツ着て、高速道路は100kmキープで。

鉄の匂い、機械脂の香りを好み、品質の完成度にこだわる。

米寿、白寿を楽しみに、いつも がんこオヤジで ありたい!

な

***** *****

おじいちゃんへ

おたんじょうび おめでとう。

70さい おめでとう。

いし あげるね。

(HARUKA)(7)

(わたしのたからもの あげるね)

***** 2010.11.19. *****

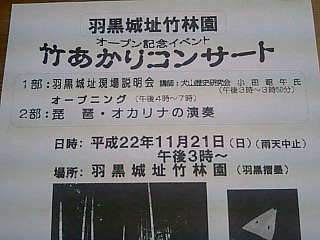

「羽黒城址竹林園」開園:11.21.”竹あかりコンサート” (773)

「羽黒城址竹林園」の整備の第1期が 一段落した。

場所は犬山市羽黒 磨墨(するすみ)。犬山市民文化会館南隣り。

オープン記念イベントが11月21日(日)15:00~19:00現地で。

第一部:「羽黒城址竹林園現場説明会」 (15:00~15:50)

犬山歴史研究会・小田昭午氏の、

羽黒城址についての講演と現場説明。

第二部:「オープニングセレモニー」 (16:00~16:30)

第三部:「竹あかりコンサート」 (16:30~19:00)

琵琶の演奏 & オカリナ演奏

まちづくりブームの世相の中で、このイベントの推進母体:

まちを挙げて 参加している・・・:

「企画・開催・協力」団体として一体化している。

筆頭主宰者格は、「羽黒地区まちづくり委員会」

そして、羽黒地区等コミュニティ推進協議会。

羽黒地区町会長会。 羽黒げんき。 羽黒婦人会。

梶原景時公顕彰会。 小弓の庄企画運営委員会。

社会福祉協議会羽黒支部。そして 犬山市。

今回は、「羽黒城址の公園化」事業の、手始めのご披露とのこと。

五条川・半ノ木川・新郷瀬川の左岸遊歩道化もやりはじめた。

このまちの首長さんの肝いりの「歩いてまわる まちづくり」。

***************

見た目を装うのもいいが、

「生活道路・通学通勤路の、安全安心確保(車歩路分離・街路灯全面設置)」、「主婦・高齢者にも便利な最寄り品買いできる、商業飲食商店街の創出(復活)」、「市街化区域内生活道路への、大型車通過車輌の進入禁止(外周幹線都市計画道路の早期実現)」など、

20~30年先の 子育て世代&子どもたちに、

引き継いでやれる「このまちの姿」を、示してやりたいな。

その一環として、

(痴漢抑止の街路灯増設に代えて、通学路の車路歩道分離工事に代えて)、

喫緊の課題解決の前に、竹林の下刈り整備を行っていることを、

オープニングセレモニーの「ごあいさつ」に 語られるかどうか・・。

オータムフェス2010in犬山 -2- 郷土・ゆめ・ふれあい祭り (772)

いわゆる”私学祭”

犬山ブロックは 銘打って「郷土・ゆめ・ふれあい祭り in 犬山」

主催;私学をよくする愛知父母懇談会 犬山ブロック実行委員会

日時:2010年11月21日(日)13:00~

会場:犬山国際観光センター・フロイデ

第一部 ”ステージ企画”(文化企画・生徒発表)

1.椙山女学園高校合唱部発表 (13:10~)

2.滝 中高生発表

3.誠信高校生発表(合唱)

4.誉 高校生 チア発表

5.(からくり人形師)九代目玉屋庄兵衛氏による実演と 語り

第二部 ”記念式典”(教育対談)

1.オープニング:高校生 群舞 (14:30~)

2.教育対談 石田芳弘氏と 高校生たち

”私学の人間教育とは・ 高校生に望むもの”

石田さんの”人間教育 論 ”

どんな展開になるか、 楽しみである。

オータムフェス2010 in 犬山 :教育対談「人間教育」 (771)

”人間教育とは:高校生に望むもの”

こんなテーマで、高校生との教育対談をする、と聞いた。

少人数学級で、学びあい・支えあい、

「生きる力をつける」「学ぶ力をつける」、

「生涯 学習する」すべを身に付ける。

”犬山の教育”に心血を注いだオトコ石田芳弘さんが、

私学の高校生たちと対談する・・。

テーマは「私学の人間教育とは・高校生に望むもの」

ひさしぶりに 熱血漢先生の教育論を、じっくり聞きたい・・。

日時:2010年11月21日(日)14:30~

会場:犬山国際観光センター・フロイデ

”オータムフェス 2010 郷土・ゆめ・ふれあい祭り in 犬山”

主催:私学をよくする愛知父母懇談会(犬山ブロック実行委員会)

「羽黒っ子発表会」-11月27日- (770)

近所の子が、 手にプログラムを持ってやって来た。

町内の一軒一軒に 配って回っていると言う。

「お~ 学芸会かい!」 「・・・ ?」

「羽黒っ子発表会です。替わりばんこに発表します」。

このまちは30人学級のまちだから、3クラス90人ほどの学年全員で、替わりばんこという。

「劇や合唱、総合的な学習発表です」と。

1年生:(国語・劇)「おおきなかぶ」

90人みんなの力を合わせて、子持ちを込めて 大きな動作で発表します。

2年生:(国語・音読劇)「かさこじぞう」

学級みんなで考えて、音読の工夫をしたり、動きをつけたりして、台本を作りあげました。

3年生:(国語・劇)「サーカスのライオン」

年老いて、さびしかったサーカスのライオンは、少年と出会ったことで、思いやりを知り、すこしづつ変わっていきました。

4年生:(合唱・合奏表現活動)「伝えよう私たちの羽黒」

合唱では 声と声の重なりを。「太鼓ばやし」では 力強い響きと 美しい音色を味わってください。

87人が 踊りで羽黒の自然を 表現しました。

情景をイメージしながら ご覧下さい。

5年生:(社会・国語・総合的な学習)「育てる 食べる 考える」

社会科や国語で学習してきたことをもとに、総合的な学習で取り組んだ「羽黒米」つくりを通して学んだことを、「育てる・食べる・考える」をテーマにまとめて、自分たちで考えた方法で発表します。

6年生:(総合的な学習)「犬山羽黒伝~地域の歴史を巡って~」

郷土羽黒・犬山の歴史や伝統文化について、調査・体験などを通して学んだことを、テーマごとにまとめ、歴史の流れに沿って、各グループが工夫して発表します。 郷土のすばらしさを 感じ取ってください。

「私達は、羽黒っ子発表会に向けて 毎日練習してきました。

その成果を皆様に見ていただけたら うれしいです。」

日時:平成22年11月27日(土)8時50分 開演

会場:羽黒小学校。 2年・5年の教室、および体育館

このところ、「郷土」「郷土愛」という言葉が聞かれなくなった。

さみしい想いをしていただけに、「郷土のすばらしさを感じ取ってください!」と、呼びかけられて うれしくて たまらない。

「愉しみにしているよ!! ありがとう。ご苦労様!」

ニコッと笑ってくれた子たちが、たまらなく愛おしい・・。

紅葉だより 犬山・継鹿尾山 寂光院 (769)

客人と 犬山・継鹿尾山 寂光院へ紅葉狩りに行った。

「もみじ寺」を名乗り すっかり定着した名所。

毎年11月第二土日から12月第二土日まで、

もみじ寺の「もみじ祭り」と近年 親しまれる。

ことしは、やっと本堂、鐘楼まわりに色が付きはじめた。

それでも おとづれる人が多い・・。

おいしさは幸せの もと (768)

3~4世代同居。 大家族。 顔の見える暮らし。

いずれも100~60年前なら当たり前の 民の暮らし型。

昭和の大合併で「市」になったムラに住む Aさん。

当節流に、別棟同居の3世代家族。

各世代、各人の年齢がバラバラであり、就学就労就業のスタイルはバラバラ。 起居時間もズレがちで、「行ってきます」「お帰り」もマチマチ。

この半世紀、元は核家族から始まったが、いくつかの不文律がある。

「食卓にテレビは置かない」

「夕食時刻が来たら、夕食の卓に着く」

「3人以上揃ったら食べ始める(見切り発車)」

「遅れた者も すぐ加わって食べ始める」

「食べ終わっても 極力 食卓で 団欒する」

「テレビを見たければ となりのリビングでopen the door」

「遅い夕食を摂る者には、そばに居て、個食には させない」

つまり「毎日、夕食時だけは食卓で全員顔を揃える」のがルール。

おかげでAさんの就業スタイルも、夕食時間帯には帰宅するか、在宅就業できる事業モデルへ転進したという。

(ネット時代の恩恵もフル活用、とか)

それで、どうなの?と尋ねると、

「見過ごしていた(見ようとしなかった?)シェフ(主婦)の大変さ(就業実態)に圧倒されている」「いただきます・ごちそうさまが、ありがとう・おかげさまに刷り代わった」と。

そう言えば、Aさんの若さ・健康は、シェフの内助の功。

”おいしい!”が、最高の”幸せの絆”なのだろう。

大須 万松寺 かいわい 元気 (767)

28日は 身代わり不動さんの縁日。

大須・万松寺さん。 ひさしぶりにお参りした。

昼下がり 腹ごしらえして そぞろ歩き。

老若男女、英語 日本語 ?!語 いろいろ。

アメ横電気屋さん、場外馬券売り場、にぎやか。

なじみのコーヒー屋さん 元気に繁盛してる。

なんば花月あたりに タイムスリップ・・。

エコポイント効果?

子ども手当効果?

悪魔に手を貸すな(COP10名古屋議定書の精神) (766)

衆議院予算委員会で、地元の金融機関が名指しで、融資への姿勢を問われた。

「名古屋市天白区の”平針の里山”5haを住宅地開発を目的にして買い上げ所有し、里山を破壊する業者に融資した。 COP10議長国でありながら、自然共生社会の実現のイニシアティブに反した使途への融資をし、現地では伐採・整地が進んでいる。」

金融行政指導や如何に?と。

この里山の元所有者が、事情があって資産処分を余儀無くされて、住宅開発分譲業者の手に渡ったようだ。

地元市民の請願で、名古屋市が里山保全を目指して市有地化をはかったが、住宅開発業者の売値と折り合わず、買い上げを断念した。

グローバルに金融機関の理念として、「地球を破壊する、自然生態系を壊すもの、持続的な生物資源の維持保全を損ねる使途の事業には、融資をしない」ことが、公益性を併せ持つものとして、良識(”常識”)となっている。

資金使途の申告を偽ったのか、事業内容の精査検証が手抜きされたか、その経緯はわからない。

金融機関も私企業である。自らが生き残るためか、公益公共性よりも利益・業容拡大に目がくらんだか・・。

”社会の公器”として、地域金融の先進性・推進者としての自覚の欠如か。

ブルドーザーで地球の肌を削り傷付けた代償は、自らに跳ね返る。

「悪魔に手を貸すな」。 もって他山の石とすべし。

「こども110番の家」 -2- (765)

「防犯 あいち 」第166号(平成22年 秋号)で、

「こども100番の家」の実態広報が 知らしめられている。

< 保護者・学校関係者・地域の皆さまへ >

ここ数年、子どもが被害に遭う事件が後を絶ちません。

子どもを守るためには、保護者や学校関係者、地域住民など 大人が一体となって 防犯に努めるとともに、子どもたち自身の 防犯能力を高めることが必要です。

1.家庭で 防犯 (暮らしの中での 防犯指導)

自分自身で 自分自身を守る行動が出来る子どもに育てましょう。

2.子ども目線で 防犯 (具体的な防犯対策の指導方法)

基本は、子どもを犯罪から守る合言葉「つ・み・き・お・に」。

「つ」いていかない。

・ 知らない人には ついていかない。

「み」んなと、いつもいっしょ。

・ ひとりにならないように させる。

「き」ちんと 知らせる。

・ 家を出るときは、誰と、どこで、何をし、

何時ごろ帰宅するのかを 伝えさせる。

・ あやしい人を見かけたり、怖い目に遭ったら、

必ず家の人に 報告させる(そのとき、叱らない)。

「お」おごえで 助けを呼ぶ。

・ 怖いときは、大きな声で 助けを呼ばせる。

「に」げる。

・ 何かされそうになったら、すぐ逃げさせる。

3.実践に結び付く指導を する。

* 家の周りに 危険な個所はないか、こどもと一緒に確認する。

* 「こども110番の家」の場所の確認と、助けを求める方法を、

子どもさんと一緒に考える。

* 子どもさんに対して 一方通行ではなく、

「あなたならどうする」と問い掛けましょう。

* 寸劇やゲームによって、なぜ それが怖いことなのかを、

理解させると よいでしょう。

* 繰り返し子どもに問い掛けして、しっかり身に付くように。

4.グッズで 防犯。(防犯グッズの携帯による防犯対策)

・ 子どもたちの 安全と安心のために、市販品の防犯グッズを利用。

・ また、手づくりグッズは、防犯意識の向上に役立ちます。

「こども110番の家」 (764)

「こども110番の家」の実態をお知らせします・・・・、

愛知県警察本部/暴力相談センターなるところが、

広報紙「防犯あいち」の 第166号(平成22年秋号)で紹介している。

< こども110番の家の実態 >

平成10年に、こどもが登下校時の緊急時に駆け込める場所として、「通学路 こども110番の家」を設けた。

平成16年には、通学路だけでなく、こどもが日常的に利用している、公園・広場等に面した民家、商店、事務所等にも拡大したため、「こども110番の家」と拡大し変更した。

< 愛知県下「こども110番の家」設置数 >

警察指定分: 18,679ヶ所

自治体、企業、商店等指定分: 55,530ヶ所

( 合 計 ) : 74,209ヶ所 (H22.5.末現在)

<「こども110番の家」の任務 >

目的は「子どもを犯罪から守るため。

(1)子どもが駆け込んで来たときに行なう、子どもの保護、

警察への緊急通報、および、保護者等への連絡。

(2)不審者発見時の 警察への通報

(3)その他 子どもに対する不法行為等を認知したとき、

警察への通報

(つづく)

~夜回り先生~水谷 修 氏 講演会 11月23日 (763)

12年間 夜の街を回り5000人の生徒と向き合った「夜回り先生」。

なぜ 子どもたちは 水谷先生にだけは こころを開くのか。

その水谷修先生の講演会が、犬山で開かれる。

主催は 楽田地区コミュニテイ推進協議会。

後援は 羽黒地区等コミュニテイ推進協議会、犬山市教育委員会ほか。

~夜回り先生~ 水谷 修 氏 講演会

「 生きてくれさえすれば、それで いいんだよ・・・ 」

日時: 2010年11月23日(火・祝)開演:18:30~

場所: 犬山市民文化会館

定員: 1200名 入場無料

申し込み先:

「水谷修講演会」事務局(横井) 0568-67-2431

「まちづくり」は 誰のもの (762)

居合わせた10人ほどでワイワイガヤガヤ・・。

”まちづくり”って何だ?!にも及んだ。

「まちづくり、むらづくりだなんて、上から目線で話を持ち出すからおかしくなる。」

「暮らしを立てる」「隣り近所と一緒に暮らしを支え合えるつながりを、確かにすること」そこに住む人が先ず成り立つ活動のはず」

「まちづくり・むらづくり」は、「そこに住む人が主役・実行者」で、かつ「そこに住む人が暮らしを立てながら、他所にも力を及ぼしていく」「自分たちの生業に、他所から人も関わってくるし、人が集まってくる」結果として、観光客招来になってもいいし、近郷住民との往来・交流になることだ。

「まちづくり」は「他所者・若者・馬鹿者」が居ないと、盛り上がらないなどと、方策論・戦術論が横行しているが、地主・家主・住民自身が、主体的に参画していないまちづくりは、他所行きのまちづくりで、そのまちとは、所詮水と油のまちづくりだ・・。

・・・うー~ん同感!

クラフトフェア「おもしろそうだがや」11月21日(日) (761)

晩秋 犬山の名物マーケット・・:

第14回 犬山クラフトフェア 2010「おもしろそうだがや」

2010.11.21.(日)10:00~16:00

犬山城下町の、魚屋町・新町・余坂の街で。

雨天決行 ・ 歩行者天国

魚屋町界隈・・・クラフトマン達の市

余遊亭(余坂)・・・楽しいステージ & 食べ物の店

主催:犬山職人・クラフトマンの会「そうだがや」

共催:魚屋町まちづくり委員会・余坂発展会・新練発展会

お問い合わせ先の店:

ギャラリー木屋・・・・・0568-61-0591

ヤマトー豆腐店・・・・・0568-61-0647

珈琲 ふう ・・・・・0568-61-6515

「名古屋議定書」と「愛知ターゲット」 (COP10) (760)

10月18日から28日まで in Aichi-NAGOYAで開かれた、

生物多様性保全条約締結国会議第10回 in Aichi-NAGOYA.

期日を過ぎても会議を成果ある議定書を採択するため、議長裁文案を評議しつづけ、10月29日深夜(30日午前1時30分)議長国NIPPONの議長:松本龍環境大臣は、参加国いずれも異議無く合意を宣し、木つちを鳴らした。

「名古屋議定書」と「愛知ターゲット」の採択・・!

21世紀は 環境の世紀 と方向付けした「1997年京都議定書」(地球温暖化防止を目指し、温暖化を促す排出ガスを1990年比5.2%削減を2013年までに数値目標を達成する)とともに、

生物多様性・生態系の保全と利用に枠組みをはめる国際ルールを作るため、

名古屋、愛知を冠った議定書、宣言が成ったのは,悦ばしい。

「名古屋議定書」:

生物資源の利用(生物の遺伝資源の利用:医薬品、生化学物質)で得られる利益の、資源採取・産出国、製品開発・製造国の間での、公平な利益配分を定めようと、国際ルール作りを約束する。

「愛知ターゲット」:

地球上の生物多様性・生態系を守る(保全する)ための国際目標を設定する。2020年までに陸域の17%、海域の10%を、人の手を加えない保全保護区域とする数値を目標とする。

COP10に先立って10月11日~15日の「カタルナ議定書第5回締結国会議(COP-MOP5) in Aichi-NAGYA」では、遺伝子組み換え生物による生物多様性(生態系)保全および持続可能な利用への悪影響を防止するため輸出などに枠組みをはめることが合意されている。つまりここにも遺伝子資源へのアクセスの危険性防止と、利活用する利益の配分を国際ルール化する、方向付けが先行して開かれていた。

経済が水深深く低迷し、政治が領土領海を毅然と守る覚悟の声が小さく、井の中の政局政争に明け暮れし、新しい事業・新しい起業の意欲を沸き立たせず、働き糧を得る機会に出会えない人々が巷にあふれるなかで、ン十年前の研究論文でノーベル賞の栄に浴するところと、豊かな自然を守り続けていこうとする国民の力とだけが、かろうじてこの国の誇らしいところ・・。

人と自然とが共生して生きる社会、国際社会を確立し続ける議定書・宣言の発信基地を 強固なものにして行きたい・・。

「日本を守る 責任力」と「国民の生活が第一」と・・と「国民審査」 (759)

片づけものをしていたら、「審査公報」と「選挙公報」が出てきた。

あれから もう4カ月。改めてながめていたら、ひとこと言いたくなった。

第21回 最高裁判所裁判官国民審査の「審査公報」。

今回対象は9名。略歴に続く「関与した主要な裁判」での判断開示は、難解な法曹用語を避けてわかりやすい。

「裁判官としての心構え」は、それぞれが自分の言葉で 信念、よりどころと、オフタイムの過ごし方などもあったりして、人としてのぬくもりすら感じられる。

以前の審査公報の掲載スタイルより いまの方が好ましい。

第45回 衆議院議員総選挙の「選挙公報」。

「候補者から提出された原稿を写真にとってそのまま印刷したものです」

スローガン羅列や、名前ばかりの連呼型は少なくなった。

あるべき論や、汗かきます・がんばります調が前職・元職から出てくると、KY!もの。

「政治家としての心構え・理念・決意表明」をだれにもわかることばで、必須記載事項にしてもよかったのに・・。

政党を選ぶのか、顔写真・プロフィールで「人」を選ぶのか・・、だけでなく、

もう少し、「人」「こころ」「こころざし」を知りたい。

白川郷 自然派集まれ 婚活イベント (758)

街角の店先のテレビで、世界遺産:白川郷の嫁さんは、遠距離飛び込み結婚も よくある話し、と観た。

「40年前(20年前、10年前に)嫁いできました」

かやぶき屋根の葺き替え作業にボランテイアで参加した時、この地に魅せられた。見染められた。一目惚れして通い詰めた挙句に・・。

訪れた夏に出会い、「是非冬場の白川を見せたい」と誘われ、「雪明かりの中で縁結びしました」。「家族が生かされていく大自然が有りますから・・」

白川郷・道の駅。

さりげなく置かれたチラシ。控え目に 貼り紙も。

「自然派のパートナーと出会う スペシャルイベント」

~大自然の中で コミュニケーション~

~森に癒され、世界文化遺産を愛でる~

期日:11月5日(金)~7日(日) 2泊3日

募集人員: 独身 男女 各 10名 (40歳代まで)

参加費: 25,000円 (2泊3日 5食付き)

初日夕食:ウエルカムパーテイで集合、フレンチレストランで。

2日目 午前:朝の散歩 & 森の中で出会いゲーム-1-

昼食:弁当を 好きな場所でどうぞ。

午後:森の中で出会いンゲーム-2- & マイ箸つくり

夕方 夕食:ダッチオーブンクッキングと 石釜ピザ

チームに分かれて クッキング体験

コーヒーの自家焙煎にも挑戦

3日目 午前:里山トレッキング(名勝・大窪池の湧き水を飲みに)

昼食:各自 合掌集落内食堂にて

白川郷に生きる人、白川郷の自然に惹かれる人、大自然に自活を夢見る人・・・、「自然派人間 集まれ!!」が キーワードか。

手とり足とりややこしく口出ししない出会いイベントのようだ。

出会いのお手伝い。 参加者の自覚と自己責任を尊重します・・か。

共催者が、白川村、白川村社会福祉協議会は「さもありなん」だ。

主催者は、「トヨタ白川郷自然学校」で、研修・保養所施設を丸ごと提供主催する。

うー~ん。つべこべ言わずに、拍手!!

激安「着陸料」こそ youkoso Japan! の起爆剤 (757)

さきごろ成田国際空港の第二滑走路から 遠距離国際便が離陸した。

そしてこのたび、羽田空港第四滑走路が 24時間ハブ空港化を引き寄せる。

韓国仁川、スイスチューリッヒ、ドイツフランクフルトのハブ国際空港。

シカゴ、ニューヨークJFK,ロンドンヒースロー・・・。

季節の風向きに合わせて滑走路を4本、5本を組み合わせるのは常識。

シャトル列車、渋滞なしの高規格道路。24時間対応のエアポートホテル。

トランジットの利便:サービスの良さは 世界の常識。

21世紀はアジアの世紀。

アジアの玄関:ハブ凱旋門はソウル(仁川)か?上海か?東京か??

地べたの上の線引き、用地造成、財源引き当て政策論争・・。

国際空港規模・運用システム・アクセス利便・騒音景観・・。

それも「大事」だが、10年先には2軍落ちするニッポンが、アジアの通用口になり下がらないための国策をぶち上げよう!

時差ぼけ馴らし、ショートステイ観光にピカイチはTOKYO。

フジヤマ、はとバス、おいしい水、治安の良さはダントツ。

3000年間も 同じ土地を耕して食糧自給できる水田稲作「穂の国ニッポン」。 「もったいない」「おかげさま」、ありがとうの「おもてなし」。

カラクリの国、識字率100%、夜でも一人歩きができる国。

この国は、世界に冠たる”第七の文化・文明の文化圏”。

狭い島国に100近い空港。

まるで幕藩体制時代に、各藩が長崎・出島、函館の湊を持つがごとし。

高い着陸料の木戸銭で、各藩の出島へ扶持を与える「特別会計」は、Yokoso Japanを遮る鎖国政策。

そろそろ、開国し、あたらしい自立へ離陸するときではないか。

杮葺き(こけらぶき) の最高峰 (756)

あの金沢・兼六園をわが庭とする「成巽閣」。

当初「竹沢御殿」と呼ばれ、のちに「巽御殿」と呼ばれる重要文化財・建造物。

寺社仏閣の宮大工のワザと並んで、御殿造営の”御殿大工”のワザ。

日本建築の屋根は、その形から、切妻造り、宝形造り、寄棟造り、入母屋造りと いろいろある。

成巽閣は、現存するだけでも建坪450坪。

成巽閣は、すべての形の屋根で、つながっていると 見た。

その屋根は、いずれも「杮葺(こけらぶき)。

杮板(こけらいた)は、いずれも”サワラ”の樹種が使われている。

ちょうど修繕工事中で、重ね張りにする大工手順が、

文字通り、手に取るようによくわかった。