アーカイブ: 2010年10月04日

1300年前、高蔵寺・瀬戸は入り江だった

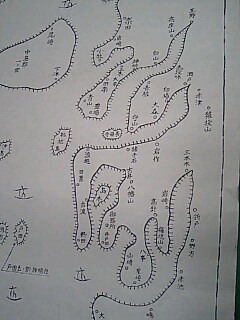

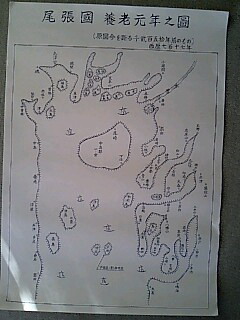

古地図(復刻版)「尾張国 養老元年之図」。

1300年ほど前の絵地図を見つけた。

今の濃尾平野は、”東海湖””あゆち潟”と呼ばれて、

伊勢湾・太平洋につながった海だった。

ちょうど遠州灘と浜名湖、鹿島灘と霞ヶ浦のように。

小牧山、守山、豊山は岬の先で、白山、高蔵寺や印場、瀬戸は入り江の奥の波打ち際だった、という。

熱田、御器所、星崎、大高が岬で、古井、高針、日進折戸は入り江の岸と読みとれる。

岸辺の辺りで貝殻がたくさん見つかるということも聞かないから、おそらく汽水域か、淡水で、10~20Kmもの遠浅、湿地帯だったのだろう。

木曽川、庄内川水系、天白川水系の土砂の堆積とか、大洪水で、あるいは大地の隆起で、濃尾平野が形成された、か。

水、湿地との闘い、定住耕作への努力が、濃尾平野を豊かな大地に変えていた行った歴史が、わずか500~1000年のあいだに進んでいったとは、新しい驚きだ。