アーカイブ: 2010年12月

歳の暮れ (816)

歳の暮れ。

スーパーの食品売り場は 大盛況。

縮んでいく生活スタイルの中でも、

身ぎれいにして 行く年を送り、

来る年を迎える こしらえものに精を出す。

あれからもう30年にもなる・・:

がむしゃらに働く世代の日々、スーパーの食品フロアに居たのは。

歳末3日間は、旧盆3日間と並んで、365日の中でも抜きん出てご来店客数が多い稼ぎ時。

「よい品を より安く」「どこよりも安い」「豊富な品揃え」など、

大量消費時代の名残りは 影を薄くしてきた。

・・・・

いま ひとりの買い物客として観る食品フロア。

(食材の 持って生まれたおいしさを そのまま台所へお届けする・というより) 見た目、見映えにの演出や、持ち運び易さ、小分けし易さなどに手がかかった提供法が気になって仕方がない。

見た目の姿・形でのサイズ別価格設定が相変わらず主流であることに、この国の家庭内教育・啓蒙・広告訴求のゆがみが気にかかる・・。

曲がったきゅうり、スライス肉はずれのバラ肉、脚のとれた蟹が、”規格品”との価格差(儲けの値入れ)で、買わせる錬金術が透けて観える。

農林水産、畜産果樹の生産者が、もっともっと最終消費者の食卓に直販できる智恵と仕掛けが、要るよなあ。

・・・・

歳の暮れに、滅入る想いが、外の寒風に 吹き飛ばされた。

親バカ (815)

童謡七つの子じゃないが、

隣りで、幼い孫が、なにやらメモ用紙で遊んでいる。

お絵かきでもしてるかな。

・・どうやら自分で問題を作って、算数の勉強をやっている。

何気にのぞいたら、二桁、三桁の足し算。

20+15=35 は できる。

502+201=703 も できた。

筆算で、コチョコチョやってる・。

桁上がりのところで たまに引っかかるが、なんとかクリア。

82+36=118。 オッ! できるじゃない。

三桁 足す 四桁は どうだ、、などと、

どんどん こちらがエスカレート。

ついに十っ桁足す 十っ桁の問題を作ってやったら、

お見事! 出来た!

二人でハイタッチ!!

これって まるで親バカ 丸出しの図。

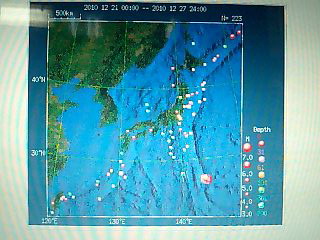

地震活動 (震央分布図) (814)

今朝早く トーンッ と地震を感じた。

今晩遅くには ユサユサユサッ と地震で揺れた。

いずれも震度では「1」とテレビのテロップ。

ここ二、三日急に寒くなったからかなあ、と会話する。

気象庁ホームページの気象統計情報によれば、

毎日 毎日 よくもまあたくさんの地震が、日本列島のどこかしこでも発生していること。

この一週間のこの地方で観測されたものだけでも いっぱいだ。

「全国マグニチュード3(M3)以上の最近一週間の地震活動」

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/weekly_map/japan/weekly.shtml

(2010.12.21.00:00 ~ 2010.12.27.24:00)

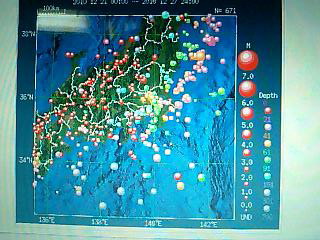

「最近一週間の地震活動」(関東・中部地方)震央分布図

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/weekly_map/tokyo/weekly.shtml

(2010.12.21.00:00 ~ 2010.12.27.24:00)

野菊 (813)

野菊。

何でもない花。

珍しくも無く どこにでもある花。

畑の隅に、追いやられているようで 侘びしくもあるが、

畑の主に 可愛がられているのが、強く伝わってくる。

晩秋から 初冬にかけて、

ずいぶん長いこと 咲き続ける。

朝方も よし。 真昼時も よし。

そして 日暮れ時にも がんばっている。

【写真】 日暮れ時に撮影した 野菊。

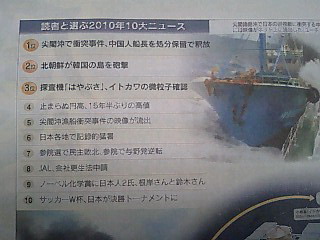

今年の十大ニュース (812)

年末恒例の「今年の十大ニュース」シーズンへ。

日本経済新聞社の 日経電子版(Web刊)の読者会員が、2010年3月創刊後9ヶ月で10万人を突破したという。

30万人ぐらいは Web版利用者がいるのではと 想像したが、そんなもんかなあ。

「朝、ざーっと新聞を目通ししたら、WEB版で気になる記事をiphoneへダウンロードしておく」のが日課となる利用者が増えている、とか。

日経Web版利用者が選んだ「今年の十大ニュース」:

1位 尖閣沖で衝突事件、中国人船長を処分保留で釈放

2位 北朝鮮が韓国の島を砲撃

3位 探査機「はやぶさ」、イトカワの微粒子確認

4位 止まらぬ円高、15年ぶりの高値

5位 尖閣沖漁船衝突事件の映像が流出

6位 日本各地で 記録的猛暑

7位 参議院選で民主敗北、参院で与野党逆転

8位 JAL、会社更生法申請

9位 ノーベル化学賞に日本人2氏、根岸さんと鈴木さん

10位 サッカーW杯、日本が決勝トーナメントへ

[2010.12.26.日本経済新聞より。]

事象となる「ニュース」が、並ぶ。

経済(経国済民)や教育、労働、税金など時代を深く中長期的に観るよりも、新聞テレビの既存メデイアへの露出度が高いものが上位へ来た。

冬野菜 冬支度 (811)

ことしもまた、種蒔きも、植え付けも出遅れた。

それでも何んとか傷みもなく育ってきてくれた冬野菜たち。

あすからこの冬 第一波の寒気団がくる。

霜は無論のこと、雪まで舞いそうな空模様。

あわてて冬支度を ちょこちょこっと施す。

積雪に潰されそうな葉もの野菜には、稲わらのマフラーをかける。

五節以上にまで伸びてきたえんどう。

たまたま畑の北の端で、寒風に晒され続けている。

海岸沿いの風除け粗朶ふうに、稲わらで風除けを立て付け、

穂先を折り曲げて、雪除けのひさしを作ってやった。

どんな仕掛けで雪除けを作ろうか、思案してきたが、

風除け作業しながら、思いついて造りこんだ。

さて、雪が降り、一面雪の原になったとき、

威力を発揮するか、潰れてしまうか・・。

高速道路通行料金体系 考 (810)

12月24日 高速料金の改定案が報道された:

「普通車で平日2000円、土日祝日1000円を上限とする」

「トラックなど普通車を除く車種は 適用外(従来どおり)」

そもそも、前政権が国内の消費拡大を遠距離観光を誘導しようとして「普通車休日1000円上限」ではじまったもの。その結果の評価検証は、前政権側も現政権側もしていない。

今回の改定案でも、トラックなど物流関係・大型観光バスなどは、蚊帳の外。

生産財、消費財、物流サービスを問わず「商品・サービスを受ける消費者の対価料金(価格)に占める物流・移動のコストを引き下げて(国税負担で)、経済活性化を図るのが本位ではないのか。

このところ、ネットショップの配達料の無料サービスが急浮上しているが、所詮本体価格の上乗せになるか、宅配など中小事業主が多い最終配達業者の経営圧迫・低賃金労働強要にしわ寄せが行く・・。

高速道路建設を国税でやることに反対するわけではない。

幹線道路を大量の通過車輌でかき回される代わりに、高規格国道をつくると思えば容認できる。つまり地理的に移動する距離に見合う通行料をタダにする。

だが、移動時間の短縮メリット部分は、受益者負担で高速料金体系を設定してもいいのではないか。

例えれば、新幹線料金のうち、「乗車券部分はタダ」とする。

しかし、「特急料金は、時間短縮メリットとして徴収する。」

「高速時間短縮料金」の対象車種は、すべての車種を対象とする。「普通車も」大型トラック、大型観光バスも、時間短縮相当の高速料金は負担する。

かくしてこそ、国内観光支援になるし、物流の時間管理も担保され、幹線道路の市街化区域内渋滞解消にもつながろうに・・。

(2010.12.24.日経(夕刊)から)

梅の木 剪定作業 (809)

アポキャンセルで 時間が出来た。

青梅の木の剪定作業をすることに。

いつもより、一ヵ月ほど時期が遅いが・・。

すでに花芽が プックリと膨らんでいるものも。

ここで温情をかけないで、思い切り剪定する。

放置すれば、徒長枝ばかりが元気で、

花はいっぱい付くが、実入りが少なく、実も小さくなる。

たかが一本、されど一本で、半日仕事となった。

さあ、初春には どれだけ花を付けてくれるかな。

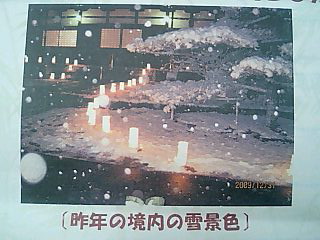

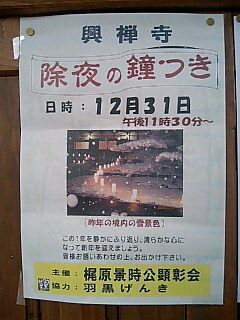

除夜の鐘つき (808)

冬至を 越えた。

ことしも 紅白歌合戦と 除夜の鐘が・・

梶原景時公顕彰会では、

興禅寺で、

「除夜の鐘つき」を 催す。

協力:羽黒げんき(羽黒まちづくり活性化検討委員会)

お正月飾りコーナー (807)

あと10日でお正月という日。

大型ホームセンターへ。

店舗正面エントランス前屋外売り場は、歳末の買い物客で大賑わい。「やさい村」なる野菜特売市の店頭販売コーナーも”産地直売・安い!!”

山積みされた正月用品に もっとびっくり。

お手軽に飾り付けられる門松、しめ縄セットが いっぱい。

あと数日でクリスマスという時期だが、

クリスマスの飾り付けグッズは、ことしも販促グッズからはずされている。

2年前麻生政権時代に、急遽自粛政策がすすめられた。

(確か、青少年健全育成のため、クリスマスをシーズンマーケティングの広告宣伝・販促を意図的にはやらない、と”政治主導された”という)

本音はリーマンショックで派遣切り、求人倍率落ち込みで、商魂丸出し商戦との葛藤であった、か。

クリスマスイヴを淋しく部屋へ引き籠もる若者が、ひきこもりニートに進まないように、との配慮と、大合唱が年末商戦を抑え込んだ構図となった。

稲作文化、里山文化を讃える迎春グッズは、復権し、ことしも山積みで活気を取り戻した感。

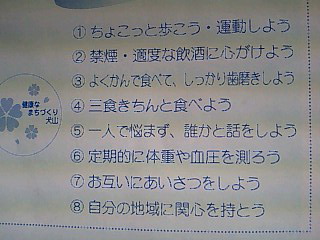

健康づくり 8ヵ条 (806)

”健康の駅”「さら さくら」(:市民健康館)に、

「健康づくり 8ヵ条」が 掲げられている。

『

一、ちょこっと歩こう・運動しよう

一、禁煙・適度な飲酒に 心がけよう

一、よくかんで食べて、しっかり歯磨きしよう

一、三食 きちんと 食べよう

一、一人で悩まず、誰かと 話しをしよう

一、定期的に体重や血圧を測ろう

一、お互いに あいさつを しよう

一、自分の地域に 関心を持とう

』

**************************

煩悩三欲に好奇心 の喪失 は 即ち、セミの殻、産卵後の鮭。

「ときめく、たかぶる、ふるいたつ」こそ、若さの源。

羽黒の史跡・文化財 -15-完- 「 五条川樋門 」 (805)

(上:五条川樋門碑)(下:五条川上流部から新郷瀬川の桜海道富士橋方面を見る・左へ五条川が分流する。左手 林の中に碑がある)

「 五条川樋門 」 :

1886年(明治19年)に、郷瀬川が木曽川(※犬山城の下で)へ流れるようになり、1933年(唱和8年)から入鹿池からの洪水対策の放水路として、郷瀬川に通ずる新郷瀬川の新設工事が始まり、1944年(昭和19年)に完成しました。

この折り、五条川との分岐点には 樋門が設けられました。

五条川の名の由来はいくつか説があり、

清州城下にかかる「御城橋」の御城から転化したという説、あるいは、

5河川(幼川、矢戸川、境川、巾下川、青木川)を集めて流れるため、五条という名称を付けたという説、更には、

古代土地制度の条理制で、五条を通っていたからとの説などがあります。

また、今は上流まで五条川と呼んでいますが、

かって「五条川」と呼ぶ地域は、新川合流点から現在の岩倉市五日市場の青木川合流点までで、そこから岩倉市大山寺までを「生田川」、本町を含む上流域は「幼川(おさながわ)」、雅川、瀬川などと呼ばれていました。

犬山羽黒の名鉄小牧線の鉄橋には「幼川鉄橋」と書かれており、往時の名残りをみることができます。

(五条川と新郷瀬川との分流部。いわゆる”大分かれの樋門”)

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

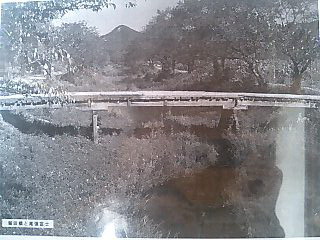

羽黒の史跡・文化財 -14- 「 五条川 」 (804)

( 1952年撮影:堀田橋 ↓ )

「 五条川 」:

五条川は、岐阜県多治見市の高社山附近に源を発し、愛知県犬山市 八層山の南を流れ、郷川と成沢川とともに、入鹿池に水を満たした後、新郷瀬川と分かれて、清州市で新川と合流するまでの全長約43kmの川です。

一級河川としての五条川管理区間は、新郷瀬川との分流点五条川分流樋門を、最上流として、ここから新川との合流点までの延長28.2kmとなっています。

(五条川小弓橋附近)(1955年撮影:羽黒小学校のプールだった↓)

五条川の堤防には、1953年 五条川の本格的な堤防改修工事の完成に合わせて約4200本余りの桜(ソメイヨシノ)が植えられ、その長さは日本屈指の桜並木となっており、この堤防を利用した「尾北自然歩道」の一部にもなっています。

3月下旬、桜の開花時期に合わせて、県道羽黒橋から名鉄小牧線鉄橋までの間で、夜桜ライトアップをしています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -13- 「 福富新蔵 と 山姥物語 」 (803)

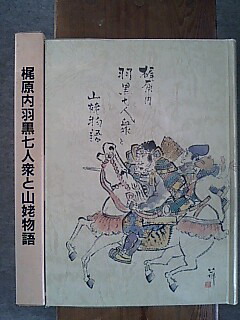

(『梶原内羽黒七人衆と山姥物語』吉野守・著 宇野藤雄・画)

「 福富新蔵 と 山姥物語 」:

福富新蔵は、尾北地方に残る民話『山姥物語』の主人公で、本宮山山麓で山姥を退治した人物です。

福富新蔵は、梶原景時の次男景高の遺児・幼名豊丸(のちの梶原景親)を守護して、この羽黒に落ちのびてきた七家臣のうち、福富万蔵国秀から数えて三代目にあたり、羽黒高橋に屋敷を構えていました。

山姥を退治したのは、1262年のことで、山姥退治をしたのち、剃髪して名を両福坊と改め仏門に入り、羽黒に小さな庵を造り、静かに暮らしたいわれています。

新蔵の墓には、延喜2戊6月29日・甚四郎建立(山姥退治から47年)の刻印があります。

大口町にある徳林寺は、小池与八郎の子・与九郎によって建立された寺で、別名『山姥寺』ともいわれています。

また、両福坊も塔頭として、羽黒から移設されましたが、その後 戦乱によって焼失し、残念ながら現存していません。

(大口町:徳林寺。 参道と山門 )

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -12- 「 立圓寺 」 (802)

「 立圓寺 」:

「立圓寺」。 本尊は 阿弥陀仏。

1499年 斉木五左衛門尉政胤が 父母の恩に報いるため、羽黒字田中に田中寺と号して建てられたのが始まりと伝えられています。

この斉木氏は、鎌倉幕府の政争に敗れ非業の死を遂げた梶原景時の次男・景高の遺児:豊丸(のちの梶原景親)らを守護して、羽黒に落ちのびてきた七家臣のひとり:斉木外記貞住の末裔にあたります。

その後1636年 田中山・立圓寺と寺号を改め、1656年現在地に堂宇が移されました。

本堂は1824年、山門は1836年、鐘楼は1864年、玄間・庫裡は1933年に再建され、倶会堂は1955年、無碍堂は1993年、大門石組袖塀囲は2003年に創建されています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

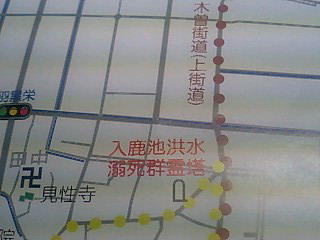

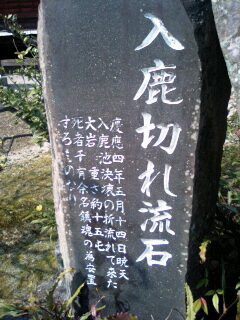

羽黒の史跡・文化財 -11- 「入鹿池洪水溺死者塔」 (801)

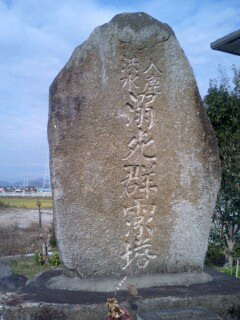

「入鹿池洪水溺死群塔」:

1633年入鹿池完成より 235年後の1868年(慶応4年:明治元年) 長雨に耐え切れず、百間堤が決壊した「入鹿切れ」の大洪水によって被害を被った溺死者の慰霊塔です。

この年4月中ごろから降り始めた雨は、5月になっても続き5月14日未明(午前4時ごろ)ついに百間堤が決壊し、満水状態になっていた入鹿池の水は濁流となって、丹羽郡一帯(現在の犬山市・大口町・扶桑町・江南市・一宮市の一部)およそ62村をひと呑みにしてしまいました。

浸水地域は、120ヶ村に及び、死者941人・負傷者1471人・流出家屋807戸・浸水家屋11,709戸の大惨事となりました。

特に羽黒村の被害は甚大で、未明のこともあり、多くの人が濁流に流されてしまいました。

興禅寺本殿横に在る「入鹿切れ流れ石」は、この濁流によって桜街道まで流されてきた岩で、入鹿切れの惨状を後世に残すため境内に運ばれたものです。

(出典:「ぶらっと羽黒ウオークマップ」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -10- 「木曾街道」と「稲置街道」 (800)

「 木曾街道(上街道) 」と「 稲置街道(いなきかいどう) 」:

「 木曾街道(上街道) 」:

「木曾街道(上街道)」は、名古屋城と中山道を結ぶ、尾張藩の藩営街道として徳川義直の命によって 1623年から名古屋城の東大手門(東門)を出て、清水口・味美・小牧・楽田追分を経て、善師野で峠を越えて可児市土田から今渡の少し先で、中仙道伏見宿にて合流する道が、10年がかりでつくられました。

この街道は、一里塚や小牧や善師野に宿場を設けるなど、幕府直轄の街道に匹敵する立派なもので、参勤交代や藩用などに使われていましたが、明治以降は 衰退してしまいました。

「 稲置街道 」:

「稲置街道」は 犬山城主成瀬正虎が、1625年に犬山から犬山口・五郎丸・羽黒蝉屋・楽田追分までの道を整備し、当時 犬山が稲置村と言われていたことから稲置街道と呼ばれました。

当時から名古屋と犬山を結ぶ重要な街道として利用され、明治後 木曾街道が衰退するのに対し、主要幹線道路として発展し、別名「犬山街道」(※名犬街道とも)とも呼ばれ現在に至っています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -9- 「八幡林古戦場跡」「野呂塚」 (799)

(航空写真:左に羽黒小学校。右下に八幡林。中央左右に五条川)

「八幡林古戦場跡」「野呂塚」 :

羽黒の八幡(※「八幡林」とその周辺一帯)は、1584年 秀吉方の武将・森 長可(もりながよし:兼山城主:森 蘭丸の兄)と 家康の武将・酒井忠次らの兵が、激戦を交えた、小牧長久手の戦いの前哨戦となる、「羽黒合戦の主戦場(※八幡林の戦い)」であったところです。

今は、ヒノキ、スギの林に囲まれて羽黒八幡宮神社があります。

当時は、松林がここより北および東の一帯に広がり、五条川(※幼川)は この八幡より南側を流れていた。

この川の北側(右岸)あたりで、南方の小牧山を攻めるために、秀吉方の森長可軍が 布陣したといわれています。

徳川軍は いち早くこの動きを察知して、夜陰に紛れて森軍を包囲し、夜明けとともに奇襲をかけました。

(上:八幡林・羽黒八幡宮神社)(下:野呂塚と供養祭)

森軍は 応戦する間もなく 敗走。

この折りに奮戦して戦死した森長可の忠臣:野呂助左衛門父子を供養する供養塔が「野呂塚」で、八幡林・羽黒八幡宮神社から名鉄の線路をはさんだ東側にあります。

奮死地は、現在の東部中学校附近といわれており、いまでも地域の人たちによって毎年 供養祭が、野呂塚で 行われています。

また、新郷瀬川の架かる「合戦橋」は、この戦に由来するともいわれています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -8- 「 観音寺 」 (798)

「 観音寺 」:

観音寺の本尊は 十一面観音。

747年 美濃国 各部郡芥見ノ里(現:岐阜市高洞)願成寺の再建と、当寺を含む十二ヶ寺の伽藍を建立したのが始まりと言われてます。

その後、鎌倉幕府の計らいで、尾張国 丹羽郡 羽黒(現在地)に地領(寺領)を与えられましたが、相次ぐ戦乱などで荒廃していました。

1625年 当時の領主によって、本堂一宇ならびに弁財天・鎮守子安大明神・天神等の社殿・鐘楼・南大門・東大門・塔などが再建され、 当時の伽藍は 松林に点在する景観が、小江戸と称されるほど立派であったそうです。

しかし、1867年 入鹿切れ(※入鹿池堤防決壊と大洪水)によって、本堂その他一切が流出してしまい、往時の規模による再建は困難で、1883年 近郷近在の信者有志の協力により、現在の本堂が建立され、現在に至っています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -7- 「 笑面寺 」 (797)

「 笑面寺 」 :

笑面寺(しょうめんじ)の本尊は 南無釈迦如来。

臨済宗 妙心寺派のお寺で、1550年の創建となっています。

1584年 小牧長久手の戦いの前哨戦:羽黒合戦(八幡林の戦い)で、諸堂伽藍は戦火で焼失してしまいましたが、 1770年再興されました。

観音堂には 聖観世音菩薩と 金比羅大権現が、祀られています。

境内には 1774年京都から安置された金比羅大権現を、記念として近所の人たちにより植樹されたと伝えられる、樹齢約230年の枝垂れ桜があります。近年 樹勢が衰え、往年の姿は見られなくなりました。

ほかに八重椿の古木や 薄墨桜などがあり、

訪れる人たちを 楽しませてくれます。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

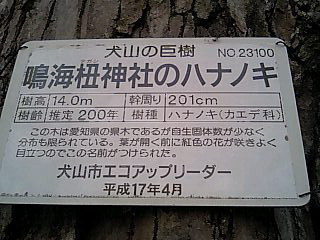

羽黒の史跡・文化財 -6- 「 鳴海てがし神社 」 (796)

「 鳴海てがし神社 」:

犬山に四つ在る式内社の一つで(ほかに大県神社、針綱神社、虫鹿神社)、481年の創建と 言い伝えられています。

この神社の祭神は、山岬多良斯神(やまさきたらしのかみ)で、出雲大社の祭神・大国主命の流れをくむ神といわれており、1912年に高於加美神(たかおかみのかみ)とする貴船神社を合祀されています。

また、境内社として南宮社、神明社、多賀社、津島社の4社も祀られています。

「てがし(杻)」という語には、モチノキの意味も含まれており、境内には「クロガネモチ」や「ハナノキ」の大木があり、犬山の巨樹古木50選に選ばれています。

一方、この神社に併祀されている弁天堂は、江戸時代後期の建立で、山伏の祈祷所であったと伝えられており、以前は満々とした池に浮かぶ、風情ある姿であったと伝えられています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -5- 「 比良賀神社 」 (795)

「 比良賀神社 」:

神社の創建は 不詳ですが、その昔 河川の氾濫による田畑が荒らされるのを守るため、川沿いの6ヶ所を選んで祠を建て、天照大神・天香語山命など6柱を祀ったのが始まりで、現在の羽黒神明あたりにあったといわれています。

1370年代には羽黒 金屋に鋳物師集団が定着するようになり、当時の羽黒城主梶原氏が社領地を寄進し、金物の神・天目一個神(あまのめのいっこのかみ)を迎えて「比良賀天神」と称して、羽黒二日町に社を建て、1500年代まで 大いに賑わったといわれています。

しかし、1562年 織田信長が水野家以外での鋳造を禁止したため 衰退し、1584年小牧長久手の戦いの前哨戦・羽黒合戦(八幡林の戦い)によって、羽黒の街をすべて焼失してしまいました。

その後、1671年に再建され、1871年「比良賀神社」として 現在に至っています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -4- 「 興禅寺 」 (794)

「 興禅寺 」 :

本尊は 釈迦如来。

1174年 梶原景時が平 忠盛(清盛の父)の家臣であったころ、羽黒の下大日に真言宗・光善寺を建立したのが始まりといわれています(※ 開基)。

景時の死後 一族が没落すると 一時期荒廃していましたが、1479年 羽黒城主・梶原景綱によって、臨済宗・興禅寺に改宗して再興されました。

1584年の小牧長久手の戦いの前哨戦:羽黒合戦(※八幡林の戦い)によって、伽藍のすべてを焼失してしまいました。

現在の興禅寺は1584年犬山城主・小笠原吉次によって、梶原屋敷跡の現在地に再興されたものです。

本堂は、1898年(※明治31年)に完成したもので、2006年 国土の歴史的景観に寄与するものとして、国・登録文化財に指定されました。

本堂右隣りの庫裡は、1830年に再建されたもので、2004年に木造切妻造り桟瓦葺の国・登録有形文化財となっています。

また、境内には(※1868年慶長4年 入鹿池決壊洪水)「入鹿切れ流れ石」や四季桜などがあり、東門脇には椿と桜が合体した珍しい「椿桜」があります。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

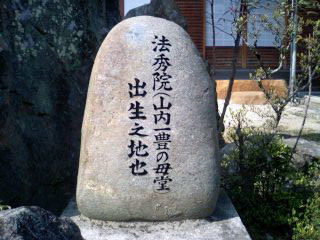

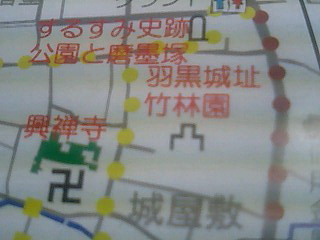

羽黒の史跡・文化財 -3- 「羽黒城址竹林園」 (793)

(羽黒城址の碑)(羽黒城址 竹林園)

鎌倉幕府の重臣であった梶原景時の孫、梶原景親が 現・興禅寺あたりに館を構えたのが始まりとされ、約400年近く居城としてきました。

この城は「梶原屋敷」ともいわれており、山内一豊の母・法秀院ゆかりの屋敷ともいわれています。

梶原景親から17代目城主・景義は、織田信長に仕え、羽黒3000石の領主になったが、1582年の本能寺の変で殉職したため、梶原家は途絶え廃城になりました。

1584年の「小牧長久手の戦い」の折り、豊臣秀吉は山内一豊らに命じ、砦として守らせましたが、終戦とともに再び廃城となりる。

その後の社会情勢の変革によって、館(城)の全容は判然としませんが、城址内および興禅寺の庫裏に 往時の土塁跡といわれるものが残っていたり、館があった頃のものといわれる五輪塔などがあります。

2009年より犬山市と地域の人たちで、これまで荒れ果てていた城址内の竹薮を整備し、竹林公園化が進められ「羽黒城址 竹林園」となった。

(するすみグランドと、その向こうに羽黒城址竹林園)

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -2- 「磨墨塚と史跡公園」 (792)

(名馬・磨墨の塚)(名馬磨墨と梶原景時公:ねぶた)

「磨墨塚と史跡公園」 羽黒の史跡・文化財 -2-

磨墨を 有名にしたのは、宇治川の合戦(1184年 木曾義仲との戦い)による、梶原景季(景時の嫡男)と、佐々木高綱との先陣争いです。

頼朝の死後、鎌倉幕府の内紛によって、梶原景時ら一族郎党が非業の最期を遂げ、景高(景時の次男)の子・豊丸(後の景親)らは、乳母・お隅の方と、七家来、そして名馬「磨墨」を伴なって、この地に落ちのびてきました。

その後、お隅の方が亡くなり、「磨墨」も時を同じくして 死に、ともにこの地に葬られたと伝えられています。

「名馬・磨墨塚史跡公園」はこうした伝承から、磨墨を模した木馬を設置するなど、磨墨塚周辺を公園として整備されたものです。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -1- 「小弓の庄」 (791)

「小弓の庄」:

・・・この建物は明治40年 旧加茂郡銀行羽黒支店として建てられたもので、1999年より、この擬洋風建築物を地域の文化財として活用すべく現在地に復原し、羽黒地区のまちづくり拠点施設として使われています。

また、2001年1月には「JRセントラルタワーズ」ほか6件とともに「第8回愛知まちなみ建築賞」を受賞し、翌年3月犬山市都市景観賞を受賞しています。

「小弓の庄」の由来・・・:

平安のころ、この一帯は藤原氏の荘園で、ここで取れる竹や葦が弓矢の材料に適し、朝廷に献上していたといわれ、羽黒の歴史を伝える名称として、この荘園の名がつけられました。 ・・・・

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

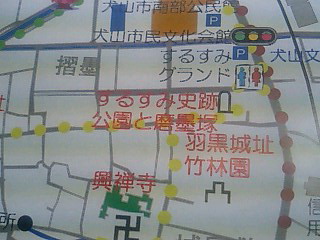

「ぶらっと羽黒 ウォークマップ」 (790)

羽黒げんき ありがとうございます。

「ぶらっと羽黒 ウォークマップ」が 完成した。

羽黒地区等コミュニティ推進協議会 念願の”観光マップ”

「おおーっ できたか・・!!」

片面には「羽黒地内の主な史跡と文化財」15箇所が。

克明に、かつ簡潔に 書き記されている。

はぐろってどんなところ?と聞かれたとき、

こんなまちだよ、と 答えるに、便利だな。

すばらしいマップを ありがとう!!

わびすけ (789)

「わびすけ」

・・・お~っ、

ついに ほころびて きたか。

わびすけの花。

”師走の 花”

わびすけが咲くと、気ぜわしくなる。

ことしは、あまり手入れしてやれなかったなぁ。

待っててくれよ、 ぼちぼち手入れしてやるからな。

虹 (師走の嵐) (788)

昨夜は、冬とは思えないほど、雨が降り続いた。

朝方 いったん晴れ上がり、昼からは強い北風。

梅雨明け時みたいな お天気模様。

昼からは、強いにわか雨。

雲の切れ目から陽射しが戻ったり。隠れたり。

虹が立った!

大きな 大きな虹。

きょうの夕餉の団欒は、

虹を どこで見たかで、にぎやかなこと。

”不老の滝” 隠れた観光スポット (787)

「もみじ寺 寂光院」は継鹿尾山・寂光院。

その山すそを木曽川べりへ降りたところに、

落差10mほどの、かわいい滝がある。

”不老の滝”。

モミジ、イチョウ。ヤブツバキ、カシ、スギ・・の林の中。

犬山橋(現・ツインブリッジ)から栗栖・桃太郎公園への中ほど。

小さな公園には、「日本ライン」名づけ親:志賀重昂翁の胸像。

小学校の遠足の休憩場所だったが、今は訪れる人も少ない。

まわりのモミジの明るさの脇に、ひっそりと流れ落ちている。

落ち葉 と ”敷きワラ” (786)

ご近所の大黒柱 : ケヤキの樹。

春の芽吹き、若葉、青葉、濃緑の真夏。

大きな木陰で、風を涼しくしてくれる。

にわか雨なら 傘代わり。

野分の風には、暴風除け衝立に。

晩秋 色づいて、大量の落ち葉のじゅうたん。

これが厄介者に思う人もあるので肩身が狭い。

ことしは隣りの果樹の畑で、敷きわらの敷布団へ。

みかん、梅ノ木、栗の木の マフラーへと出世した。