アーカイブ: 2010年6月

主審Refereeはすべての権限を有する

主審refereeは「協議規則を施行し(競技規則の範囲における)すべての権限を有する。」(Laws of Game サッカーの競技規則)

主審は、得点の判断、試合の結果の判断も ゆだねられる。

主審(および他の審判員)は 法的責任を問われない。

主審は「最高決定者である」。

2010年サッカーW杯 南アフリカ大会(2010 World Cup)。

これまでゴールの成立、手を使ったファウルなど物議をかもす審判の判定が、注目された。

200カ国・地域を超える世界各国に愛されるサッカーは、サッカー競技ルールに沿って、主審のリードで粛々とすすめられる。

主審の判定に対してフィールドピッチ外の監督が、はげしい言動で主審を罵倒することもサッカーではない。

27日のドイツvsイングランド戦でイングランドの同点追いつきのシュートに対するノーゴールの主審判定に対し、選手もベンチも荒れることなくプレーを続けた。

試合終了後、イングランドベンチの往年の名選手ベッカムが、クール&クワイエットと選手たち一人ひとりを 讃え出迎えた姿が印象深い。

サッカーを愛する人々は、エキサイティングであり、クールなのだ。

スポーツの最高峰にあるサッカーは、主審の強さ、毅然と信念を貫く強さと、主審の知識と体力と人間性への信頼に 支えられている。

TWITTER活用で 地域活性化

地域活性化をTWITTERでとの勉強会に参加。

ハウツウと豊富な事例で 頭いっぱいに学ぶ。

ソーシャルメデイアを活用したホームページシステムも。

SEO*HomePage*ブログ*Twitter*動画配信*モバイル対応

地域の地温を上げる、人が集まる策を仕掛ける、などなど。

・・・だが、なにか違和感が高まってくる・・。

地域活性化手法で「どんな状況をつくりたいか」。

「子どもたちにどんな地域を受け継がせてやりたいか」「残してやりたいか」の議論の場も持ちたいな。

人口が2割減り、高齢化率がピークになった時代にも、

活力ある地域、行きたくなる地域、住みたくなる地域、

自分の子どもを育てたい地域、血縁に代わるふれあいのある地域、自分の居場所がある地域、などなど。

地域活性化の「地域の姿」を地域ごとに描いて、

ICT、メデイア、推進母体つくりなどを、

まずは ワークショップしたいな。

トマト 作り

夏野菜。 トマトは毎年作る。

家族の希望を聞いては、品種を選ぶ。

ことしは「桃太郎」「中玉」「ミニトマト」。

雨除けのシート掛けに はじめて挑戦した。

一個づつ、在り合わせのもので 不ぞろいだが・・。

トマトは強い光と、高温を好み、排水をよくせよという。

梅雨時の長雨で葉っぱが濡れ続けると 病気にかかるらしい。

脇芽がどんどん出てくるが、一本仕立てで、ふた枝までとか。

第1花房から五段房ぐらいで芯止めする。

「桃太郎」はピンポン球くらいになったら、不ぞろいに小さい実は摘んで、ひと房に4~5個にして大きくする。

(せっかく実が付いたから摘みとりにくいが、甘みを増すため)

花が付いたら2週間おきに、追肥で油かすを根元にやって土寄せする。肥料をやりすぎるな、実に雨をかけるな、脇芽掻きは朝方にせよ・・と世話のかかる夏野菜なこと。

「トマトは嫌い」という孫にも、ことしは土の力で甘く実らせて、「おいしい!」と言わせてやりたい。

きゅうり 作り

梅雨の晴れ間に 夏野菜が元気だ。

低温・多雨や、干天続きで ヨタヨタしてたが回復模様。

夜は15℃くらいまで下がり、昼間は日照が長くて、28℃までくらいのお天気がつづくと、ぐんぐん成長する。

育てやすいキュウリだが、結構 手間ひまがかかる。

花が咲くまでに水をやりすぎると 根腐れする。

実が生り初めたら、水が大好きな野菜。

キュウリネットの背丈ぐらいまで主茎が伸びたら摘心。

脇芽がどんどん出てくる。 垂れ下がらないように上に誘引する。

根元近くの脇芽は摘出して 風通しをよくする。

追肥が切れれば成長が止まり、水やりが少ないとキュウリが曲がってくる。

暑すぎなければ食べきれないほど 毎日大きくなる。

収穫期間がせいぜい3週間ぐらいが最盛期。

もうちょっと長く 食べ続けられるとうれしいのだが・・。

ゴーヤ作り

ゴーヤ。

沖縄の夏野菜。 ニガウリとも。

野菜畑でゴーヤを作るようになって、かれこれ10年余。

種蒔き~発芽に3週間ほどかかるので、苗を求める。

ネットの張り方はだいぶ手馴れてきた。

家族が収穫に難儀するほどには高くは 張らない。

芯留めも、10~15節あたりで早目に摘芯する。

小枝に雌花が多く付くような気がするが・・。

4月から5月中旬まで、いつ種蒔きしても、苗を植えても、

初採りは、7月7日 七夕のころとなる。

水遣りに気を配れば、10月10日当地の秋祭りのころまで、

毎日収穫できる。

夏のスタミナ補給に 絶好の夏野菜。

【写真】ことしの初生り。撮影6月21日。収穫はまだ2週間先か・・。

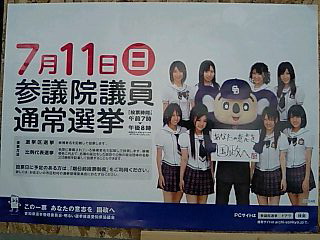

7月11日は 参議院議員選挙 投票日

参議院議員通常選挙が、6月24日 告示された。

投票日は 7月11日(日)。

スーパーのエントランスには、投票を呼びかけるポスター。

”この一票 あなたの意志を 国政へ”

公報板には 候補者の選挙ポスターが並ぶ。

選挙区は定数3に 七人の立候補者で激戦区。

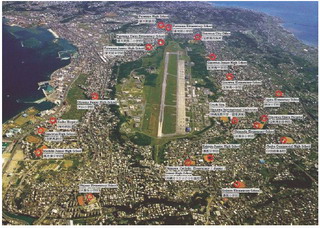

6月23日 沖縄戦戦没者慰霊の日 -2-

太平洋戦争の敗色濃くなり、いよいよ本土上陸決戦近づく。

1945年6月23日。防御の楯を放棄され、壮烈な沖縄戦に降伏した日。 1945年8月15日 ポツダム宣言受諾、無条件降伏。

占領軍(米軍)は嘉手納基地、普天間基地を中核に、東アジアの制空権、有事即応態勢の確保をすすめた。

1949年中華人民共和国の成立、1950年(~1953)朝鮮戦争には、日本防衛線として、沖縄県内の米軍施設・区域の229K㎡とその機動力が、その強固さを発揮した。

229K㎡は、東京のJR山手線内側63K㎡の3.6倍分の面積。

1951年サンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約を締結。

以来、日本の領海領空領地への侵略に対する抑止力は、自衛隊と在日米軍の軍事プレゼンス(軍事展開)にかかっている。

近くは、尖閣諸島・魚釣島周辺の海底油田開発・領有権対立、南西諸島海域での中国潜水艦往来、黄海での韓国艦艇の被爆沈没、北朝鮮の中距離ミサイル飛来・通過など、東シナ海・日本海は緊張が 一段と高まっている。

基地機能、後方支援機能、部隊即応体制の強化が迫られる時期に、「2014年には 普天間基地(4.8K㎡)の全面返還」が日米の合意。

2014年 基地民有地の地主さん3030人余の念願が叶う。

普天間基地が、人口密集地のど真ん中にドーナッツのように在って危険極まりない!と声高に叫ばれる。(だが、基地周辺の草木地・サトウキビ畑に、あとから人家ができていったのだ。普天間飛行場接収時の宜野湾村人口は1万3千人。現在宜野湾市9万人)

この65年間 基地周辺には、雇用、経済、地代、補償などの因子もあって、人々と社会経済のほうが、危険(リスク)と生業・経済立地(チャンス)を承知で集積し、生活し、経済活動が成り立っている。

普天間基地が全面返還されたあと、地主さん3030人の子々孫々と宜野湾市9万人の市民生活、基地経済社会はどうなるか。観光・大学文教・国際コンベンション都市か、那覇市外延市街地化か・・。

6月23日。ことしも厳粛に沖縄戦犠牲者の慰霊祭が行われた。

【写真】普天間飛行場の北端と周辺に迫ってきて拡がる市街地。国土交通省国土画像情報から転載。

1945.6.23.沖縄戦敗戦・降伏の日

昭和20(1945)年6月23日。

日本が 本土上陸決戦防御の楯にした沖縄戦に 降伏した日。

つづいて米陸軍は、東アジアとりわけ極東周辺地域の制空権拠点と、日本本土への攻撃決戦の橋頭堡として、現・宜野湾市高台の草地・サトウキビ畑等の約500ha(150万坪)近くを接収。

(当時 宜野湾村 約3,000世帯 人口13,000人)

(現 宜野湾市 約36,000世帯。人口9万人。基地の周辺に人家が増加)

昭和47(1972)年 沖縄の日本返還まで27年間、沖縄はアメリカ統治下にあって、日本の統治権の及ばない”外国”であった。

「普天間基地481haは、2014年に日本へ 全面返還される。」

これが日米合意であり、現政権もここに立脚すると明言している。

日本復帰後42年間(敗戦降伏・強制接収後69年間)待ち続けた、サトウキビ畑の返還である。

約3,000世帯13.000人の子々孫々ン万人が待ち望んだ「時」が来る。

基地の92%が民有地。約3,030人の地主さんの年間総額65億円余の地代収入はなくなるが、土地が戻る。

アジア太平洋に展開布陣する戦略基地のひとつ、日米安全保障(日本の国防、領地領空領海侵害の抑止力)の一角が、消滅する。

敗戦後、3,000世帯が36,0000世帯にふくらむほどに、大勢の人々と事業所・施設が、ここに普天間基地があることを承知で あとから移住し、織り込まれた環境に生まれ、生活し、社会経済活動を営んでいる。

普天間基地の全面返還で、基地雇用、基地経済、基地周辺関連産業がなくなるが、騒音と墜落の危機が遠のく。

【カット写真】通称「普天間基地」米軍海兵隊の飛行場。南から北方向を見る。(宜野湾市職員組合の資料より転載)

学園創立85周年 校歌

今年 学園は 創立85周年になる。

何かあるかなあ・・と同窓生に聞かれたが、

とんと御無沙汰で わからない。

せめて、校歌を忘れないうちに書き留めておこう。

一.

水上遠き大岐蘇の

流れは永遠にはぐくまん

沃野尾北にひるがえる

自由の旗ぞ我が母校

二.

男の子ら女と諸ともに

心理の光求めつつ

下級より上級に至るまで

六年は楽し我が希望

三.

朝に映ゆる伊吹嶺の

理想は高き文の窓

夕は清きあさみどり

ひろごる空ぞ我が心

四.

栄ゆく自治の学舎に

互いに人権尊まん

滝学園のほまれをば

四方に示さん我が責務

作詞:保科孝一、作曲:片山顕太郎

梅雨の晴れ間

(名古屋広小路通り。武平町から栄交差点方面を見る)

「梅雨の晴れ間の日ざしがまばゆく美しい季節となりました」などと、一筆便りを出すか・・と想いがよぎるような気分。

「・・太陽のありがたみが しみじみ感じられます。」などと続けたら、相手もびっくりするだろうな。

何を急に言い出すのか? なにか心境の変化があったのか?!と、TWITTERで返事が来そうだ。

ひさしぶりに 朝から都心の研修会場へ向かう際によぎった話し。

あと一年ほどで役目を終える地上波のテレビ塔。

半世紀ほど前、100メートル道路と呼ばれる久屋大通りに建設されたときには、だだっ広さだけが印象に残る。

いまではすっかり風格をあげた街路樹たちに囲まれている。

梅雨の間の晴れ間。 いつまでつづくかな。

小学校の 校歌

だれにも 思い出の 小学校の校歌。

父 吾 子 孫。

4世代続けて歌い継がれて 110余年。

わが小学校 校歌。 忘却の前に記す。

見るめ 遥けき 尾張野の

小弓が庄に 地を しめて

清き まどいの やかたこそ

我が 懐かしき 学舎なれや

窓に 聳ゆる 尾張富士

庭を めぐらす 八幡の

林の 松の 深緑

永遠に 親しき 友なれや

火雲 流るる 真夏日も

伊吹颪の すさぶ日も

学びの 園に 下り立ちて

勉め 勤しむ 我等かな

( 愛知県 犬山市立 羽黒小学校 校歌 )

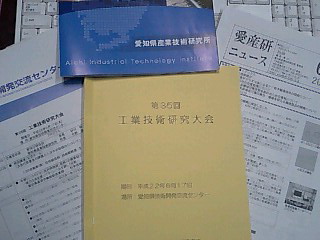

第35回 工業技術研究大会

何年ぶりかで、”愛工研”の工業技術研究大会(第35回)へ。

愛知県産業技術研究所(刈谷市)の年次研究成果発表大会。

昭和26年に設置された愛知県工業技術指導所(のちの工業技術センター)。

平成14年には県下5箇所に分散設置されている、2繊維、食品、2窯業の技術センターを組織統合して愛知県産業技術研究所とされるが、主軸はここ刈谷に。

十年ほど前、木質系高機能新素材の素材開発、製造装置開発に没頭していた頃には、足しげくここを訪ねた。

小さな民間の企業ではとても用意しきれない計測機器や曲げ、引っ張りなど実験装置が豊富だ。

モノつくりの愛知を後押しする技術センター群の総本山。

各部署の研究発表や ポスターセッションなど、

なつかしくもあった。

田んぼ カエルの大合唱 -2-

今夜は またまた田んぼのカエルが大合唱!

うるさ~い!

田植えを済ませて10日。

梅雨入りしてから一週間。

ひとしきり強い雨の日が過ぎて、この二日は梅雨の晴れ間。

これからしばらくは激しい雨は降らないだろう。

アマガエルたちは 第二の恋の季節。

ことし二度目の産卵がすすんでいるだろう。

いまなら産卵しても、かわいいオタマジャクシにかえるまで、

3~4日は、卵が田んぼから流される危険はないと予測できるカエルの本能に脱帽!

・・カエルたちは よく 知ってるなあ。

こちらは tenk.jp(」気象協会)のピンポイント天気予報で知るというのに。

( エコ キャップ アニマルのアマガエル。 )

三尺ささげ 種蒔きどき

夏野菜に「三尺ささげ」(十六ささげ)がある。

わが家の食卓では大人気のひとつ。

通常つる性で 人の背丈以上にまで伸びる豆。

蒔きどきが ひと工夫要る。

ナスやキュウリの苗を植えつける時季(ゴールデンウイーク)に蒔いても、なかなか芽が出揃わない。

実は暑さに極めて強い豆で、早播きしても地温が上がってくる晩春・初夏まで発芽しなかったり、発芽してもそのまま一服してしまう。

「もうそろそろ蒔いてもいいだろうよ」と先輩”農夫”から言われて、あわてて蒔いた。

ネットの支柱にもたれて、やれやれと ひと休みしていたら、

「元肥を入れたか?一週間ぐらい土を寝かせたか?」

えっ!?そんなことやってないよう・・。

えんどうの収穫を終わった後、放置しておいて、今しがた いきなり種蒔きをしたから。

「堆肥、苦土石灰、化成肥料を鋤き込んで 土を寝かせるんだよ」

・・・ああ、ことしも留年だな、こりゃあ。

羽黒げんき”七夕ミニコンサート”近づく

当地で 七夕まつりの名物は、小弓の庄でのミニコンサート。

”2010 星に願いを” ワンコイン ミニ コンサート。

まちづくり活動団体「羽黒げんき」と小弓の庄企画運営委員会の合同企画。

笹竹も たくさん用意する。

地域の保育園の園児たちが、

色とりどりの短冊に願いごとを書いて、

次つぎとやってきて飾り付けてくれる。

もう何年にもなる、毎年 この時期の年中行事。

日暮れどきからはじまる、小弓の庄の庭園でのミニコンサート。

参加費は おこころざしのワンコイン。

お菓子とお茶で 夕涼み。

エンディングは「みあげてごらん おるのほしを」。

ことしは 7月4日(日)18:30~20:30 :小弓の庄。

エコ キャップ アニマル

東名高速道路・上郷サービスエリア(下り線)で、カエルに出会った。 上り線にはペンギンが居るそうな。

ペットボトルのキャップを入れて絶滅危惧野生動物の保護を!

< 今年10月に開催されるCOP10のパートナーシップ事業として「エコキャップアニマルプロジェクト」を実施いたします。このプロジェクトは、ペットボトルのキャップを回収しリサイクル企業へ売却、その売却益を「WWFジャパン」へ寄付し、生物多様性を支援する活動に役立てていただこうというものです >

趣旨は わかった。

(子どもたちに わかりやすく説明文図解が欲しいな)

ゴミの分別回収コーナーにあり、設置場所が いいね。

【写真】いずれも 東名高速道路・上郷サービスエリア(下り線)。

花しょうぶまつり -2- (知立公園)

知立の花しょうぶまつりを、記録しておく・・。

知立神社・・:

池鯉鮒大明神とも称せられ、古来「蝮よけ、長虫よけ」「安産」「雨乞い」等 霊験いとあらたかにまします、と略記に記される。

5月3日の例祭:知立まつりには、山車を曳き入れ、山車からくり、山車文楽(人形浄瑠璃芝居)を操る。

三河三弘法発祥の霊社とも聞く。

神社の神田が「知立公園花しょうぶ園」で、5月下旬から6月中旬まで”花しょうぶまつり”で 賑わう。

( 花しょうぶまつりの 知立公園 )

サービスエリアガイド(高速道路地図)

高速道路利用者がサービスエリアの情報カウンターで頒けてもらう高速道路地図。 NEXCO中日本などは「サービスエリアガイド」と呼ぶらしい。

その表紙のカット写真が、3か月ごと季節に合わせてデザイン変更される。

春には 富士山をバックに日本平のサクラ樹林。

秋には 真っ盛りの紅葉に包まれた兼六園庭園。

冬には 氷結した赤目四十八滝、など。

現在名神高速・北陸自動車道の写真は、福井県坂井市・千古の家のカキツバタ庭園。

丸岡ICから越前竹人形の里までは行ったが・・。

来年は千古の家にカキツバタを見に行こうか。

花しょうぶまつり (知立公園)

仕事先で、知立公園の花菖蒲が真っ盛りだよと聞いた。

旧東海道・池鯉鮒寿宿の松並木近くで場所・道案内を乞うも「知立公園の花しょうぶ??」と。

「カキツバタの無量壽寺のこと? でも もう遅いよ」「知立神社の西公園のことかしら」とおぼつかない。

知立神社の境内の「知立公園花しょうぶ園」でした。

昭和30年、32年、35年に、明治神宮から御下賜いただいた名品種60種類が植えられた、とのこと。

いまでは3万余株の花しょうぶが、紫色、白色に咲き競っている。

見ごろは6月上旬。

入鹿池 水深 およそ16㍍

(上:5月29日現在)(下:6月10日現在)

日本一の貯水量を誇る、人工灌漑ため池・・:入鹿池。

田植え前には 水位調整ゲートで、目いっぱい 貯水する。

配水塔あたりで水深18㍍(水位の海抜92㍍)

ここ10日ほど雨が降らない日が続いている。

ことしは6月4日(金)から灌漑放流、田植えが始まった。

この一週間 流域では田植えが真っ盛りで放流が続く。

水深16㍍(水位の海抜90㍍)くらいになっている。

(上:配水塔)(下:水位およそ海抜90㍍ライン)

また行きたくなる観光地か

「市政リポート(平成22年度事業の報告)」というポケット版小冊子の頒布を受けた。

首長さんの「ごあいさつ」。

まちのシンボル国宝観光スポットの「年間来場者数が、昨年15年ぶりに○○万人台を回復しました」と。

いろいろなPRキャンペーンや施設のリニューアル、周辺整備など「今後も魅力あるまちづくりを一層まい進してまいります」。

ビジネスの感覚で拝聴すると「来場者が増えている要因」や「来場のねらいの要因」は何だろう。 来場者は満足していたか。 ・・などの把握はおろか、調査・分析が進められた様子が知らされないし、うかがえない。

来場者が増える要因はたったふたつ・・:

国内外を問わず(地理的に新しい地域からの)「新規の来場者」が増えているか。

またやってきましたという「リピーター客」がどの程度あるか。

結論を急いで言えば、

「来て良かった、感動した」「また来たい」「家族友人にも薦めよう」という観光地・スポットであるか、に尽きる。

つまり「年間○○万人台を回復・・」という、○○万人の来場動機と満足度を謙虚に把握分析し学習することが、まちづくりの基礎体温を維持することなのだがなあ。

オオヤマレンゲ

旅先で 珍しい花を見た。

「オオヤマレンゲ」の花。

初夏に南国風?かと思うほど、印象の強い花。

モクレン科 6弁の花。香りがいいと聞いたがよくわからなかった。

馴染みの白モクレンの仲間だが、花は下向きか 横向きだ。

ハスの花に見立てたのか、蓮華:ハスにも似ている。

葉っぱは 白モクレンとホウノキ(朴の木)の中間くらい。

庭木や街路樹にも使われるというが、見かけていないなあ。

田んぼ。 カエルの大合唱

今夜はカエルの遠吠え?大合唱でにぎやかな夜だ!

ご当地で三日前から田植えが一斉に始まった。

植え付けの終わった田んぼには、

数日間は人も入らず早苗の活着を待つ。

ここぞとばかりに、

オスのアマガエルがDNA売り込みの大合唱。

カエルは繁殖期の夜にだけに オスが鳴く。

オスがメスに自分の居場所を知らせるために鳴く。

「広告音koukokuon」というそうだ。

(「雨蛙」の名のとおり、雨が降りそうになると鳴くのは「雨鳴きraincall」というらしい)

夜行性ではないと思うが、

繁殖期はサギ鳥、ヘビなど天敵の活動が鈍い時間帯に、

オスメスの出合いと産卵を進めたいのだろう。

いったん抱接すると水面を漂いながら産卵をつづけ、

寒天質で数個づつ つながった受精卵が早苗の茎にからみつく。

数日後には可愛いオタマジャクシの大発生。

この生命力の強さ。

それにしても、田んぼ一円に にぎやかなこと!!

暗くなったらすぐ鳴きはじめるものでもない。

うるさいなあ、と気づくのは夜10時ごろから、

東の空が白じむころまで。

【写真】貯水量日本一の人工灌漑ため池:入鹿池。満水。

アカシア 和名:ハリエンジュ

信州・長野の国は 千曲川、天竜川の流域に河川敷沿いに多い。

ハチミツの生産高。長野は上位にあるが、密源の多くはニセアカシアの花。

6月。 アカシアの花が咲く・・というと西田佐知子さんの歌。

「アカシアの雨がやむとき」は60年安保改訂世代、所得倍増計画・高度経済成長期の愛唱歌。

石原裕次郎のヒット曲「赤いハンカチ」北原白秋の「この道」にも。

札幌市、中国・大連市のアカシアの白い花は、街路樹木の象徴。

生育は早く、痩せ地でもよく育つ。北海道では薪炭材として拡がった。

硬く粘りがあるので加工はしにくいが、耐久性があるので線路枕木、木炭、船材、スキー板にも使われた。 材を輪切りにした姿は、エンジュに似る。

アカシアの 花盛り

中央高速道・伊那路の山間の川筋、道端に白い房の花が盛り。

里では 藤花から杜若、花ショウブの紫が映る時。

”アカシア”(じつはニセアカシア)の花が密を溜めて咲き競う。

この時期、アカシアハチミツの密源の優等生として重宝される。

白い房状で、まこと白フジの如し。

北米原産のマメ科ハリエンジュ属、落葉高木。

その新芽を おひたしやゴマ和えで食べるとも聞いたが、

食する機会は いまだ無い。花のほかは毒があるともいうが。

東之宮古墳 -2-

(後方の中央:白山平山・海抜145㍍。東之宮古墳)

東之宮古墳。

白山平山海抜136㍍の頂上部。前方後方墳で最上部は海抜145㍍となる。

史跡 東之宮古墳。 東之宮神社が祀られ丸山地区のみなさんで護られている。

濃尾平野木曽川犬山扇状地の要にあって、古墳時代、飛鳥白鳳時代、奈良時代からたびたび古文書記述にも登場する王(豪族)が立つにふさわしい位置に在る。

(東之宮神社:白山平山。東之宮古墳。)

いまから1500年くらい前、邇波県の主の邇波氏を祀った古墳ともいわれる。副葬品の三角縁神獣鏡など多数が国の重要文化財。

全市博物館構想をすすめる割りには、整備がすすまず。 おかげで静かなおごそかな環境、雰囲気が素晴らしい。このままそっとしずかにしておきたい・・。

(東之宮古墳 前方後方墳)

東之宮古墳

お使いに出て ちょっと寄り道。

東之宮神社と東之宮古墳へ。

何回目かの この古墳の発掘調査が長らく進められていて、

その間 一般人は、入山禁止、立ち入り禁止。

発掘調査が一旦一段落したから入山できるらしいと聞いた。

この地に半世紀以上も住むが、きょう初めて訪れた。

旧く飛鳥時代に大きな勢力を構えていた人が祀られている。

何十年も公開されていなかったこともあり、参道はまるで登山道。

もともと濃尾平野を一望でき、木曽川を山頂からにらむ山。

白山と呼んでいるが、その頂全体を基盤にして、青塚古墳並みの大きな古墳が築かれている。

そこからの眺めはまさに王の墓にふさわしいたたずまいである。

(そこからの眺めはまさに王の墓にふさわしいたたずまいである)

五条川の堰:転倒ゲート

五条川堤のサクラ並木は絶好の散歩道。

近づいた田植え時期を控えて、本格通水の助走時期。

川幅いっぱいの利水堰(鋼製転倒式ゲート)がせり上げられていた。

つい10~20年前までは、板羽目式堰であったもの。

一滴の水も漏らさない精巧な仕掛けには感心もするが、

なんとまあ人間は傲慢で利口なものよ、と辛くもある。

魚道はもとから考えてもいない。

精巧な接合部から、平水時には下流へ一滴も流さず、農業用水路へ全ての水を振り分けてしまう。

これでは魚や水生動物は、五条川では生きれるはずがない。

ヒトも生き物。水生動植物も生き物。草木山川、みな生き物。

あまり ヒトの賢さ、治水利水の完璧さばかりを追い続けると、

100~300年先の子どもたちが、しっぺ返しを受けなければいいがなあ。

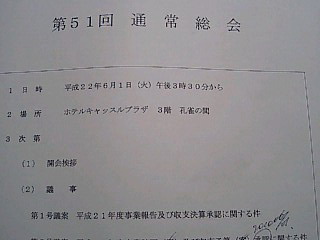

一般社団法人への道のり

ある国家資格保有者のみを会員とする協会:いわゆる社団法人の年次総会に出席した。

公益法人制度改革の真っただ中に在る法人の、県支部の通常総会。この国には2万5千余の社団法人がある。この時期総会オンパレード。

前年度事業報告と収支決算承認に関する議案。

今年度事業計画(案)と収支予算(案)承認に関する議案。

過去半世紀50年もの歴史のある社団法人で、総会成立要件の出席数を上回る議案賛成委任状を集めた上での議事進行で、付議議案は拍手で承認。招集理事者側は ヤレヤレ、めでたしの感。

そもそも主たる事業のエンドユーザーが その事業の成果を喜んでいるか、経済社会から喜ばれたのかなどが、明記されず、言及されずに淡々と「資料が説明されていく」だけ。

いま公益法人制度の改革が進行している。

きょうの社団法人は「一般社団法人」へ移行するという。

5年先、10年先に、「どんな一般社団法人になりたいのか」が見えない、語られないままで閉会挨拶となり、不完全燃焼な気分だけが重いおりものとなった・・。

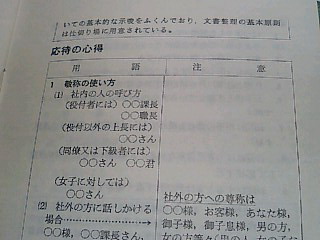

50年前の新入「社員のしおり」 -2-

本箱の奥から出てきたポケット版。昭和34年3月初版発行。

大阪商工会議所発行「社員のしおり」~職場のエチケット~

手取り足取りの新入社員研修の第一歩の項目がずらり。

体脂肪を絞れるだけ絞って、精一杯がんばっている多くの、今どきの企業からみたら、 これくらいのことは、入社する前に、卒業する前に、20回シリーズぐらいで学習してきてくれよ、と言いたくなるほどの内容も多い。

若い人、たまたま就職氷河期に就職時期を迎えた人たちにも、学習して欲しいことがらでもある。

数年間に何度も仕事を、働き場を、会社を変えざるを得ない場合、これらの心得を身に付けるチャンスがないヒトもでてくる。

企業人、社会人としての入門教育・集中学習を若い人たちが、等しく学べる機会を用意することも、「若い世代への社会保障」だと考え、その機会を提供する社会体制の構築が望まれる。