アーカイブ: 2010年5月

50年前の「社員のしおり」

本箱の奥から出てきた、半世紀前の新入社員のトラの巻。

「商工経営シリーズ」全12集。大阪商工会議所・発行。

第1集は「社員のしおり」~職場のエチケット~

昭和34年3月初版発行。小振りな 30ページのポケット版。

冒頭のことば「明るいスタート」から(部分を抜粋):

~: これからの勉強は、学校のそれと対象が違う。その対象となるものは、会社に関するものであり、仕事の関するものであり、更にまた、社会人としての必要な知識と技能である。

それは単なる糸口であり、単なる第一歩にすぎない。これらのことは社員としての今後の生活の中から、或いは先輩から、或いは書物から、そのほかいろいろな方面から教えられ、また自らまなびとることになる。

明るい希望に燃えて、元気よくスタートしようではないか。 :~

「日常の心得」「秩序の維持」「礼儀正しく」「仕事のねらい」「仕事の改善」から「命令の受け方」「報告の仕方」「文書のかき方」「文章の整理」と辛抱強く展開していく。

そして「応対の心得」「会話の心得」「電話のかけ方」「連絡と協力」「失敗したとき」「公私の別」「正しい態度」「働きよい服装」とつづく。

田植え 近づく。 入鹿池 満水。

犬山市 入鹿池。

1633年 幼川(五条川)を堰き止め、

巨大な人工灌漑溜め池を出現させた。

丹羽郡、東春日井郡の荒地・草地を潤おし、稲作興る。

こんにち貯水量1600万立方メートルは、日本一の溜め池。

ただいま、満水状態。

あと一週間で、放水供給が始まり、

流域は、上(かみ)から下(しも)へ 田植えが始まる。

【写真】入鹿池。 満水。 後方の山は 尾張富士。 その中腹一帯に博物館「明治村」が広がる、景勝地。

半世紀前のトラの巻

本箱の奥から 色あせた小冊子が何冊も出てきた。

葉書きよりも小振りな 数十ページのポケット版。

「商工経営シリーズ」全12集。大阪商工会議所・発行。

第1集は「社員のしおり」~職場のエチケット~

昭和34年3月初版発行。

すっかり日焼けしたみたいだし、留め金は赤錆びている。

第2集「事業の運勢 独り判断」~経営分析と損益分岐点~

第3集「売上代金回収虎の巻」~得意先検定法~

・・

第11集「事務改善の急所」など。

昭和34年といえば 伊勢湾台風の年でもあるが、

日本の経済は製鉄、造船、重電機など重工業化へまっしぐら。

臨海工業用地、太平洋工業ベルト地帯ともてはやされた。

15歳、18歳は金の卵の異名のはしりで、

家庭のしつけ、学校の社会生活教育訓練の足らないところは、

企業が新人教育、職務知識教育、技能教育訓練を1~2年間も費やした。

50年 半世紀前。

独身寮と新入社員教育訓練は、「ヒト、モノ、カネの欠かせない経営資源」の柱として、重要な経営戦略だった時代。

ひとは なぜ 旅をするか

「 ひとは なぜ 山に登るか 」

・・・・・ 「 そこに 山が 在るから 」

「 ひとは なぜ 学ぶか 」

・・・・・ 「 ひとは 生きるために 学ぶ 」

「 ひとは なぜ 生きるか 」

・・・・・ 「 ひとは 学ぶために 生きる 」

いま、ちょっぴり、旅に出たい気分。

「 ひとは なぜ 旅をするか 」

・・・・・ 「 そこに ひとが 居るから 」

そう、ひとは 旅に出る。

いろいろ見聞体験するだろうが、

出会ったひとの 生きざまを 学ぶ。

ひとには 出会わなかったとしても、

書き留めたり、だれかに見聞体験を 語りたがる。

・・・・・ 旅は 人生の教師である、とか。

「 ひとは 旅を する 」「 そこに ひとが 居るから 」

「田んぼの生きもの図鑑」-水生昆虫編- -2-

いま 手もとにポケット版64ページの小冊子が2冊ある。

『 田んぼの生きもの図鑑 』-水生昆虫編 Ⅰ コウチュウ目・カメムシ目-

『 田んぼの生きもの図鑑 』-水生昆虫編 Ⅱ トンボ目-

田んぼの学校に参加する子たちや家族の方たちにも喜んで利用していただけそうな優れものの小図鑑だ。

難しい漢字にはルビもあるが、小学校高学年クラスの説明文。

親子いっしょに使う場面を想定しているのかな。

ゲンゴロウ類、ガムシ類、カメムシ類など「田んぼとそのまわりの水の中にいる生きもの」を、手軽に見比べられるのもうれしい。

トンボ編ではトンボの一生の解説もわかりやすい。

収録されたトンボの数が60種もある。そんなにこの国の田んぼの周りにはいるのか!とびっくり。

ことしは生物多様性のCOP10名古屋会議の年。

ひとりでも多くの子どもたちが手にして、親しんでもらいたい。

「田んぼの生きもの図鑑」-水生昆虫編- -1-

いま 手もとにポケット版64ページの小冊子が2冊ある。

『 田んぼの生きもの図鑑 』-水生昆虫編 Ⅰ コウチュウ目・カメムシ目-

『 田んぼの生きもの図鑑 』-水生昆虫編 Ⅱ トンボ目-

3月に社団法人農村環境整備センターから、贈呈を受けたもの。

「田んぼの学校」活動の普及などでご縁があって いただいた。

(この図鑑は宝くじの普及宣伝事業として作成されたもの)

水生昆虫編-Ⅰ- 2009.3.25.発行。

水生昆虫編-Ⅱ- 2010.2.26.発行

企画・発行 社団法人 農村環境整備センター

編集・制作 社団法人 農山漁村文化協会

編集協力 財団法人 自然環境研究センター

学力とは 生きる力である。 -4 yoi-

学力を身に付けるため、人は学ぶ。

学力とは、知識がある、知識を増やすことだけではない。

学力とは、「生きる力」があるということ。

「逆境をはねかえして、最後まで生き抜く力」である。

学力=知識ととらえると、知識の有無、知識の量で測って〇×をつけて終わり。 〇の数の多さで点数化して、序列をつけて一喜一憂したりしがちとなる。

「ひとと比較するためだけの学力テスト」は、有害とさえなる危険性が かなり高い。

自分の学び具合を確かめるためのテストとだけ考えろと言っても、

新しい未知の世界への挑戦、あらかじめ用意された解答も無いものへの挑戦する意欲をかきたてられるキッカケにならない危険性が高いのが、あの“学力テスト騒動”だった。

平成の教育の世界では、「序列をつけられると安心する」「学歴を着けました、という生活保険に加入する」、その幻想が霧消しはじめている。

*******

学ぶのは生きるため、生きる力をつけるために学び続けるのだ。

学力があるということは、

生きる力がある、

未知のことへ挑戦する力がある、

逆境をはねかえす力がある、

最後まで生き抜く力を身につけていること。

学ぶために生きる。 -3yoi-

[ 遇うたびに、なにか こころに おみやげをくれる人から聞いた話。]

そもそも なんのために勉強するのか。

いつまで勉強するのか。

ゴールは死ぬまで。 生涯 学習をするため、ひとは勉強する。

頭(脳)は 使えば使うほど、活性化する。

“生涯学習する”とは、

学ぶために生きる。 そして 生きるために学ぶのだ、という。

******

勉強が楽しい。 「学ぶことは 愉しいことだ」

よ~し、勉強するぞ!と、

こころに火を点ける教師こそが、卓越した教師の姿なのだろう。

教えるとは、人の心に火を点けること -2yoi-

遇うたびに、なにか こころにおみやげをくれる人がいる。

”18歳”のハローワーク時期には、教師になりたかったという。

なりたかった教育の世界。 語らせたら際限ない・・。

国づくりは、ひとづくりにはじまり、ひとづくりに行き着くと言いたげ。

ある日、こんなことも話しの中で披露してくれた。

(テーマは”日本の教育方針の問題点”)

『 凡庸な教師は、ただしゃべる。

普通の教師は、説明する。

いい教師は、やってみせる。

卓越した教師は、人(子ども)のこころに 火を点ける 』

もっと もっと たくさんのことを聞いた。

だがこのクダリで、聞く耳の思考が一時停止したのを思いかえす。

この国は未来の子どもたちからの預かりもの-1yoi-

遇うたびに、なにか こころにおみやげをくれる人がいる。

”18歳”のハローワーク時期には、教師になりたかったという。

とにかく、ひとの話しをよく聞く。相手の正面で じっくり聞く。

気になったテーマは じっくり考える(哲学する)。

自分の眼で、現場で 確かめたがる、知りたがる。

辻説法、人前での語りは、人の足を止め、耳目を集める名手。

10年ほどごとに”変態しながら”口ぐせのように いつもいう:

「この国は 未来の子どもたちからの預かりもの」

「未来のこどもたちから預かったこの国を、

この時代を、精一杯に、磨き上げて いきたい 」と。

※”変態する”とは、青虫が さなぎになり蝶になるように、

動植物が生育過程でいちじるしく形を変えて成長すること。

宿六 と 御上さん

近くで テレビがかかっている席で しばし仕事の下準備。

見るともなく聞くともなく、耳目に残ったサワリを思い出し・・。

1:

「おい!」 「めし!」 「風呂!」よりも、

せめては欲しい、

「うん!」 「へぇ~」 「わかった」。

「美味い!」「上手い!」 「巧い!」もうれしいが、

(本当は、)聞きたいのは 「愛してる」。

2:

「地図の読めない女」vs「話を聞かない男」で 突っ張りあうより、

ためらわずに「ありがとう」 (「おかげさま」)

おそれずに 「ごめんなさい」

てれずに・・・ 「愛してる」

3:

夫婦すれちがいの四段階説(不仲危機原因):

初期:「価値観の違い」(もともと別物、いま気付いただけ。)

前期:「金銭感覚の違い」(これも同じく いま気付いただけ。)

中期:「生活感覚の違い」

たまには、プチ家出をしたらっだって!?

ただし、書き置きせよ(出かける!捜すな!00時に帰る。)

後期:「濡れ落ち葉の危機」

あたらしい発見を!(友達夫婦へ再出発へ)

・・・、

さぁて、どちらさんかの「宿六」と「御上さん」は、・・・・。

( 豊田市足助:中馬のおひなさんまつりにて。竹雛のお内裏様。)

企業戦士の卒業式

時節柄か、退職挨拶状を よくいただく時季。

「企業戦士で封印した、夢の人生:悠々自適・晴耕雨読のマイペース。 この後は ふたりで静かに ゆっくり、 元気な余生を過ごしたい・・」と。

思い出しました。ときどき ありましたなあ、こんなことが・・:

「亭主元気で 留守がいい、給料忘れず 入れさえすれば。」

こんなことばを肴に、付き合わせていただきましたねェ。

「憂さ晴らし 酒でまぎらす あかのれん」の日々。

でも、酔いが醒めれば、

「帰り道 女房どのは わが空母」

そこが「くやしいところなのです!」とも。

きっと御心配だと思いますよ、と申し上げてましたよね。

たぶん 先様は わかっておられますよ!・・・:

「亭主関白やらせておけば。

わたしゃ そのうえ 帝様(みかどさま)」ってね。

平成22年度 中小企業施策利用ガイドブック

「平成22年度 中小企業施策利用ガイドブック」

2010.4.中小企業庁発行 無料配布品 全208page.

商店街・中心市街地の商業・物流・活性化の関する「施策」だけでも、10~12くらいの「施策」。

まるで判例ジャーナルものを読み進むごとし。

前例主義。 先例主義。 例示・00基準主義。・・。

税制、融資対象基準、00、申請手続き・利用方法示達、・・。

なんでここまで、こと細かく手取り足取り、上げ膳・据え膳・・か。

何かの事業をすすめるよりも、取り巻きの関係筋との折衝・調整にエネルギーが要るぞ・・。

年々分厚くなってきたな。 ひととおり 目を通そう。

読みすすむうちに”疲れてきた”・・。

175くらいの施策のオンパレード。

まもなく「2010年版 中小企業白書」全420pが発刊される。

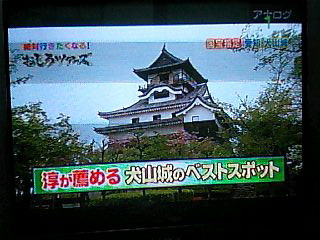

現存最古の山城 犬山城

(秀吉が入城し、本陣を張り、小牧山・家康軍と対峙した。)

東海テレビ番組「おしろツアーズ」を観た。

案内人は「お城大好き」なロンドンブーツ1号2号の田村淳さん。

急遽「犬山(犬山城)観光特使」に任命された、という。

番組でいうとおり、戦国ビッグスリーに狙われたお城。

信長、秀吉、家康が、この城をいかに重要視したか・・。

信長は、上洛して天下を取る第一歩として、犬山城を橋頭堡に、中濃を攻略して稲葉城斉藤道三を攻め立てる。

秀吉は、信長亡き後、家康と覇権を賭して拮抗する。

家康軍の大軍が小牧山に陣を構えるに対し、秀吉自らも犬山城へ入城して本陣を張る。1584年の小牧長久手の戦いは6ヶ月の長期戦の後、和睦しドロー試合となる。

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」で家康は江戸へ国替えを忍従し、1590年秀吉の天下統一が成し遂げられる。

初代天下人の世は短く、秀吉亡き後1600年関ヶ原の戦いで、家康の世となると、

家康は江戸と今日の都の中間の尾張名護屋(名古屋)に御三家を配する。

さらに幕閣の成瀬氏を、尾張徳川家の付け家老職に兼務させ、犬山城主を居城と与える。

やがて大坂の米蔵(年貢米の一極集中管理)と並んで、直轄地:天領:木曾の木材集荷・取引と舟運の元締めを、代々の犬山城主に特命する。

全国各大名諸侯が、権威の象徴・築城と城下町つくりに競う中、当時の基幹資材産品=ヒノキ材木需要の供給量と、搬出・舟運を城下で監理したのが犬山城。

犬山城は関八州を除けば国内最大の肥沃な濃尾平野を、眼下に一望して諸国安寧の見張り台であり、木曽川舟運経済の監視管制塔。

その戦略的要塞=犬山城が、焼き討ち炎上させられることなく、430年以上にわたって、木曽川と、木曾の水の恵みの最大級の平野と、諸国へつながる伊勢湾という、経済の根幹・骨格を差し配し続けてきた。

犬山城の天守から、広大な濃尾平野を見晴らし、木曽川の流れを眼下に掌握するとき、あらためて軍事的経済的に無比の要所に位置することを思い知らされる・・。

【写真】いずれも東海テレビ「おしろツアーズ」から。

初夏 新緑 小牧山

毎日のように 眺める山 小牧山。

いつも そばを通り抜けている山 小牧山。

なにげに きょうは正面から 見上げて気付いた。

小振りながら たくましい山だ。

初夏だなあ・・。 暑いなあ・・。 まぶしいなあ・・。

新緑だなあ・・。

よく観ると 新緑の色合いが さまざまである。

みどりといっても さまざまな濃淡がある。

小牧山の 樹種が ずいぶんと多種類だということを、

いまさらながら 思い知らされた。

新緑。 樹のみどりにこれだけの ちがいを見せている。

からころも きつつなれにし (在原業平)

旧・東海道 知鯉附の松並木。 久しぶりに通行した。

ここまで来たら、ちょっと寄り道。八橋かきつばた園へ。

古今和歌集 410: 在原業平の折句歌。

“旅” 通例「 かきつばた 」の歌とも・・。

からころも

きつつなれにし

つましあれば

はるばるきぬる

たびをしぞおもふ

唐衣きつつなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思ふ

【通釈】衣を長く着ていると 褄(つま)が熟(な)れてしまうが

――そんなふうに馴れ親しんで来た妻が都にいるので、

遥々とやって来たこの旅をしみじみと哀れに思うことである。

無量寿寺。日吉神社。 八橋かきつばた園。

平日ながら、たくさんの来園者。 ここは別世界の感じ。

八ッ橋誕生物語

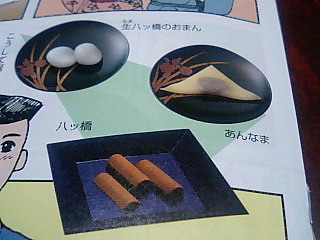

京都みやげ と言えば、京菓子せんべい「八ッ橋」。

あの瓦のような、そり返った板のような米の粉せんべい。

このごろでは「あんなま」の「八ッ橋」も好まれる。

ほかに「生八ッ橋のおまん」もある老舗:本家西尾八ッ橋さん。

知立市:八ッ橋かきつばた園(妙心寺派・無量寿寺)の茶店のひとつで、その八ッ橋を見つけた。京都・聖護院から「かきつばたまつり」期間中だけ、ここだけで、毎朝運び込んで 専売するという。

「なぜ 京菓子の八ッ橋が ここに在るのか?」

お店の方がていねいに教えてくださった・・。

知立・八橋に由来する悲話が、縁を結んでいる、という。

京菓子銘菓「八ッ橋」のあの形は、池や川に架かる互い違いに組まれた板がモチーフ(主題)だそうな。

それにしても、みんなよく知ってるなあ、八ッ橋が次つぎと売れていく。 クチコミの力の大きさよ!

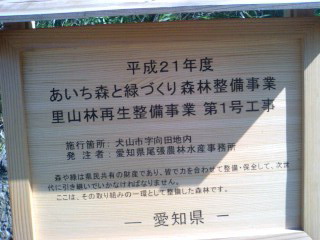

”みどりの環境税”適用第1号事業

平成21年度から新しい税金が施行されている。

”みどりの環境税”と言われる新税。県民一人当たり年額500円。

この環境税で里山・森林の緑を守り、環境を護る、というもの。

偶然に、その適用第1号工事現場を知った。

平成21年度あいち森と緑づくり森林整備事業・里山林再生整備事業。

犬山市向田地内。入鹿池の南方の里山の農林道で。

国定天然記念物樹木指定第1号の「ひとつばたご自生地」路。

「へえ、おらが市長(市役所)も粋なことをするもんだな」と、田んぼにいたOさんに聞いたら、

「とんでもない。民有林の地主二人に、いきなり県の人たちが来て、下刈り伐採整備を全額県負担でやらしてくれと同意書用紙を持ってきたそうだよ。市はまったく知らなかったらしい。」

「観光客用駐車場整備とか、行き止まりの林道へ迷い込むクルマへの誘導標識とか、なんにもやってくれそうにない。」

5月12日に朝日新聞の花見記事が出た。14日にはNHKが取材する。中日は満開になるのを待っている。

「県はこんな風に@500円を使いました と、いい宣伝になるだろうな」とOさん。「でも、周辺整備がホッタラカシだ、と目立つがなぁ」「花が終わるまで、人が来て、田んぼ仕事は やってられない。」

「ひとつばたご」自生地

明治村の近くの 里山の沢に、「ひとつばたご」自生地。

国内で自生地は、九州対馬地方と木曽川上流域のみ。

仕事の帰り道、この寒さではどうかな?と立ち寄る。

平日だというに、おとづれるひとが次つぎと。

天然記念物樹木に指定された、そのとなりの田んぼのOさんに遇う。

「ことしは7~10日開花が遅い。早い樹でまだ五分咲き。

いつもなら、いまごろ満開で”なんじゃもんじゃ”と真っ白なのに」

大阪の旅行会社のツアーバスが 毎日1~2台立ち寄るそうな。

連休中に来たバスは、つぼみのひとつばたご見物になってた、と。

せっかくだから、城下町へのルートを、ヒトツバタゴ街路樹通りを通って向かうように教えてあげた、と聞いた。

「愛知・犬山」が 日経トラベルナビで紹介掲載

「生き延びた戦国の天守」

こんな見出しに、 ン? どこの?

愛知・犬山 犬山城のことだった。

日本経済新聞 夕刊 2010.5.12.(水)7面”らいふプラス”面。

トラベルナビのコーナーに 旅の紹介記事で載った。

毎週の企画記事で、全国あちこちの見どころ紹介記事を、楽しみの読んでいるが、身近な自分のまちが紹介されてみると、違う見方があることが、新鮮だ。

新歌謡「明宝・するすみの歌」 -2-

(新歌謡「明宝・するすみの歌」 -2-)

三、折しも 戦は 宇治川ぞ

景季 磨墨 賜われば

手綱を とりて 先陣を

佐々木と 競う 勇ましさ

いまに伝わる 物語

四、源氏の 天下 短くて

頼朝 倒す 北条に

梶原 口惜し 討たれけり

心 つよきぞ おスミどの

豊丸 抱きて 落延びる

五、尾張 羽黒は 興禅寺

おスミの 方を 傍らに

磨墨 塚の 香たえず

唄い つがれる 愛しさよ

明宝 磨墨 忘れめや

(作詞: 久野 治)(作曲: 加藤 幸子)より引用

(2010.5.9.梶原景時公顕彰会:梶原忌&磨墨塚供養にて新曲ご披露)(於いて: するすみ公園 :犬山羽黒 字 磨墨にて)

新歌謡「明宝・するすみの歌」

多治見市在住の古田織部研究家:久野治さんが作詞された、

新・歌謡「明宝・するすみの歌」を はじめて聴いた。

作曲は加藤幸子さん。 なめらかなメロディが心地よい。

一、郡上 八幡 唄で持つ

夜空を 焦がす 歌垣は

名馬 するすみ 偲ぶごと

祭 囃子は にぎやかに

今宵は 月も 踊らっせ

二、明宝 気良は 馬どころ

自然の 恵み 駒そだつ

中でも 秀でし 磨墨は

鼻すじ 通りて 黒ひかる

鎌倉 殿に 召さりけり

(つづく)

2010.5.9.梶原景時公顕彰会:梶原忌&磨墨塚供養で披露

(於いて: するすみ公園 ;犬山羽黒 字 磨墨)

若葉色 新緑

芽吹きが 走り抜けた。

新緑がすぐに来た。

若葉色、新緑を愉しむときに

27~28℃の夏日に 一足跳び。

うぐいす、めじろ、ほほじろの姿を、

ことしはあまり見かけなかったなぁ。

ことしは濃緑色に一気に突き進む・・。

梶原会 近づく

梶原景時公顕彰会の「梶原忌」法要が、

平成22年5月9日(日)興禅寺で営まれる。

「鎌倉本體の武士」(梶原等氏)、

”景時は武士の中の武士である”(梶原拓氏)。

歴史は勝者の論理で書き残されることが多いという。

その中で、永く深く人びとに語り継がれる人は、静かに慕われ讃えられている。

新緑の候 明るい陽射しの下で、

多くの人びとが全国から集い、あらためて顕彰する日。

夏野菜 植え付け -2-

この時季、周りの人たちからもいろいろと教わりながら、夏野菜の苗を少しばかり植え付ける。

自家用に、旬の野菜を採るのは、愉しい。

連作はダメ、石灰で中和させてから植えなさい。

石灰は植え付ける10日くらい前に撒きなさい。

土は耕してしばらく寝かせろ。

植え付けたらたっぷりと水をやりなさい。

晩春~初夏の風は強いから、添え木で支えなさい。

フクロ架けをしたほうがよい・・。

おおぜいのご近所さんのアドバイスがありがたい。

一人前に収穫できたら、御礼に見せなきゃね。

夏野菜 植え付け

夏野菜の植え付け時季到来。

去年より一週間ほど遅れたが・・。

まわりのお家は みんな植え付け済み。

おすそ分けのキュウリの苗も いただいた。

なにもかも、自分でタネを蒔いて、

苗つくり、とは いかなかった。

連作障害を避けるため、

ゴーヤは 接ぎ木ものを 調達した。

農耕文化経営の行き詰まり -2-

ニッポンの経済の「失われた10年」は、いまや失われた20年になっても何処へ行きたいのかが、定まらない。

経営革新という官製スローガンがあるが、やっきになっている国の旗振りで、補助金・助成金・優遇融資への通行手形と受け止められている感。

企業が、民が、自主的に自発的に、革新、開発、開拓に突き進もうとしたとき、浮揚力がついてくるのになぁ。 なぜ、いま、前に一歩踏み出せないか・・。

オーナー企業・公開企業を問わず、「成功体験」「先例に倣う経営」で、私利私欲と事なかれ主義が「習い、サガとなる」。

「革新に挑む」より、先例や他社の動きに照らし合わせたり、ご当局の規制と意向を探ることが、粗相のない経営とする時代を 長らく逡巡してきた。

まさに「和をもってと尊しとなす」農耕文化経営。

この経営が、行き詰って久しくなるが、まだ出口が見つからない。

農耕文化からの離脱と「新世界へ突進」の導火線点火は早いほうが生存率が高いのだが・・。

農耕文化経営の行き詰まり

気候温暖、高温多雨のこの国は、

水田稲作・農耕文化で、定住してから3000年。

竹槍・防空壕で民族の敗戦。無条件降伏。

出征兵隊さんの帰国、外地引き揚げ者、疎開先から帰還者であふれた焦土のまち。

智恵と人手の人海作戦、資源輸入・加工工業貿易で高度成長、所得倍増・・。

加工貿易輸出拡大と農産物自由化の交換政策、農村労働力を工場へ吸引、外国人労働力の流入抑制。

生産拠点の海外進出で技術力の流出と国内工場の競争力沈降・仕事場の消滅・潜在失業者の増加。

終身雇用・年功序列で、右肩上がりの増収増益至上主義。

退職金・恩給・年金で”老後を愉しむ”先憂後楽主義。

歯車がきしみだしたら、迷走する経営・・・。 閉塞感のニッポン・・。

ニッポンの力は どこへ行ったか。

野菜つくりシーズン

店先に野菜の苗が並ぶシーズン たけなわ。

ことしは低温続きで 苗の育ちが小さく 不ぞろい。

買うのは簡単、植えるのが大変、という人。

植えるのは簡単、畝作り、土作りが大変、という人。

狭い家庭菜園では、連作にならないように、繰りまわす。

去年の作付け位置を思い出せない・・とか。

連休中とあって、買い求める人たちでにぎわっている。

一年の売り上げの数分の一をこの2週間で稼ぐそうな。

儲けの額が一番大きいのもこの2週間です、とも聞く。

ただし、自家用で種まき・苗作りをする種苗屋さんの話。

次世代型ゴルファー

第51回中日クラウンズ・ゴルフトーナメント大会。

今年72歳になる杉原輝雄選手が、1960年第1回以来51回の連続出場を今年も果たした。

名古屋ゴルフ倶楽部和合コースという舞台は、ゴルフの達人・鉄人にそこまで執着させる魅力・魔力をもつ。

最終日、石川遼選手が18ホールを58スコア(12アンダー)でホールアウト。箱庭・盆栽型・日本庭園型・アドベンチャーパークと揶揄されもした、名門ゴルフ場で想定外のスコア。テレビ解説者も「歴史的記録樹立に立ち会えた幸運に感謝したい」。

米ツアの59(13アンダー)、欧州ツア60(12アンダー)、日本ツア倉本昌弘選手の59(12アンダー)の記録に新しい記録を加えた。

平成生まれ。1991年9月生まれ。

プロゴルファー仲間も、次世代型ゴルファー・宇宙人と賞賛。

ことしは春先から振るわない成績に、父親が「消極的なパット(プレー)を続けていると、ファンが離れていくぞ」と一喝。

「ひとホールごと あきらめない気持ちでプレーしたら、いつのまにかこんなスコアになっていた」「刻々変わる周囲の状況に気を取られず、平常心で18ホールを回ってきた」。本人の素直さが うれしい。

初日1万5千人、4日間入場者数5万人超と、新記録のギャラリーも、次世代型ゴルフ時代の到来を目の当たりにして沸いた。

【写真】CBC-TVから。

新緑の 希望

5月。

若葉、新緑の季節。

五月晴れ。

ことばは 要らない。

ただ 見とれるばかり・・。