アーカイブ: 2011年6月

猛暑日 (995)

まだ 6月というに、

「ここ百年、定点観測開始後 初の猛暑日つづき」。

子たちが放課後 家へ帰っても暑くてたまらん。

「うちの中は 節電でクーラーを入れてもらえないもん・・」。

木陰を探して、自転車乗り遊び。

幼な児が 元気な声ではしゃいでいるのは いいもんだなあ。

ヌートリア(海狸鼠) (994)

「五条川に 大っきなネズミが泳いでいたよ!」

「水に潜ったり、頭を出して泳ぐの 上手だったよ」

「カワウソだって友だちが言ってたけれど、

リスが泳いでるみたいだったよ」

五条川の最上流部のこのあたりには居ない、と思ってた。

弥富など尾張も下流部では、戦争中に軍服の防寒用毛皮取りのため「ヌートリアNutria(Coypu)(海狸鼠カイリネズミ)」が飼育されていた。

その後毛皮の価格暴落で飼育業者が廃業し、逃げ出したヌートリアが野生化している。

稲や大麦の茎や観賞用ホテイアオイの地下茎を食い荒らすので駆除に苦労してる、とも聞いていた。

・・本当かいな?と思っていたが、

きょう五条川の橋の上から その姿を発見。

そうか! 幼な児が言っていたのは、ホントだったのだ。

ウッソーと思わず否定してしまって 悪かったね、ごめん。

水辺の土手などに横穴の巣を作り、雌雄つがいで、数ヶ月ごとに5~6匹づつ子どもが増える繁殖力。

これからは時々 姿を見かけるようになるかな。

水稲の茎を食い荒らすから、特別外来生物に指定されているので、あるいは目の敵にされてしまうか・・。

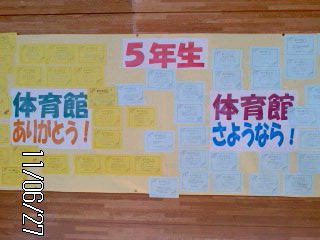

「体育館 さようなら会」 (993)

小学校の体育館が、いよいよ明日から取り壊し工事に入るぞ!

きょう朝から全校集会の「体育館 さようなら会」がある。

地元 地域の人にも公開される。 直ぐ出かけろ!っと。

児童の進行司会で、粛々と進んだ。

校舎耐震化建て替えを、教職員と地域住民とで話し合う(?)会として「小弓会」があるそうで、その会代表者からの送辞。

在校当時の想い出や、この地の歴史学。もっと聴きたかった。

大相撲名古屋場所・式秀部屋親方。

・・・朗々と、相撲甚句がよかった!

地区コミュニテイ推進協議会・会長。

・・・「もっと多くのひとに 参加してもらえたら」と。

基調は「ありがとう さようなら 体育館」。

首長・行政も、市議会も、PTAも、卒業生も基本的に参加なし。

生命・財産の安全最優先の”教育の園”の閉鎖性・縛りを強く感じた。

子たちの、できすぎたほどのお行儀の良さが、かえって哀しい。

行政の、教育行政サイドの「やりました」「アリバイ作り」を重ねている景色が息苦しい。

羽黒の子どもたちは、もっと伸び伸びと体験させてやりたい。

終わりに全員で歌った「校歌」だけは うれしかった。

祖父・父・吾・子・孫。 5代にわたって歌い継がれてきた校歌だけは、すこしも褪せることなく、真理の道を謳い上げている。

保育園:芝生の園庭 -2- (992)

羽黒子ども未来園。

地域のみなさんの応援もあり、園庭(運動場)芝生化に挑戦。

そして一夜明ければ、

夜来の驟雨に打たれてどうなったか・・。

かんかん照りに日を過ごしたというに、

しっかり緑色を保っている。

梅雨の晴れ間の日照りに負けないでくれよな・・。

川遊びしたいな (991)

幼な児が「川の中で遊びたい!」と。

田植え時を過ぎた五条川。

通年通水の水量へ抑えて配水している。

深さは10cm足らず。

溺れるほどでもないので、水遊びをしたい!と。

学校の決まりでは、五条川では遊ばない。

(家族と一緒ならいいのか?と聞いても、)

「遊んじゃダメ」らしい。

自分が小学校へ通っていたころは、五条川が小学校のプールだった。

体育の時間はもちろん、全校水泳大会も盛んにやっていたのに。

目の前に恰好な川があるのに、

水遊びもできない、させない「おとなの世界」「おとなの決まり」は、どこかハズレているのでは・・。

保育園:芝生の園庭へ (990)

羽黒子ども未来園。

地域のみなさんの応援もあり、園庭(運動場)芝生化に挑戦。

どんぐり広場、園庭、運動場こそ芝生の広場に!

水遣り、草取り、野良猫・犬の落し物拾いなど、手間ひまかけてきれいに使う。

花の種を蒔いて、花を育てる。

野菜の苗を作り、育て、収穫して食べる。

用水のゴミ拾い、草取り、生きもの調べ。

広い運動場は芝生のグラウンドであるべし。

学校、公園の水飲み場・トイレの掃除は、子たち自らが毎日掃除する。

どんな教室授業よりも、命の大切さ、モノを大切にする心を生きる心棒にする近道であり、王道である、と信じて疑わない。

(トイレ掃除を毎日する学校の子たちには、イジメは無いという)

(芝生の手入れを毎日する子たちに、引きこもりは少ないとか)

いつもは子たちに広い園庭も、今日ばかりは狭い!と感ずるほどたくさんの人たち。

見る見るうちに、芝生の苗が植えられていった。

1~2年先には立派な緑のじゅうたんの運動場になるでしょう。

犬山城下町 散策 (989)

思わぬタイミングに、城下町を歩く。

車を置いてきたので、ついでに城下町散策もどきに。

太平洋戦争時にも空襲を免れたまち。

戦後は「三八市」も立ち、にぎわった。

世は移り、世代交代も進み、商店街商売も変わった。

マイカー時代の普及。

町屋の建て替えも進み、カーポートを構えた住宅化も進む。

城下町の賑わい、ぬくもり、愉しさ、居心地の良さ・・。

いま、改めて城下町の文化・心意気が問われている。

商店街・まちおこしは「若者、ばか者、よそ者」がつくるという。

地主・家主・店主が、おのおのにマインド&マネーが潤わなければ100年先へつながらない、と思うのだが・・。

【写真】 いずれも犬山城下町にて。

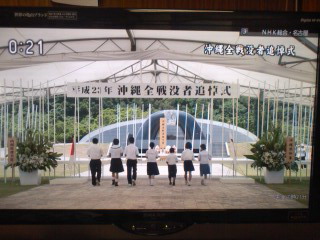

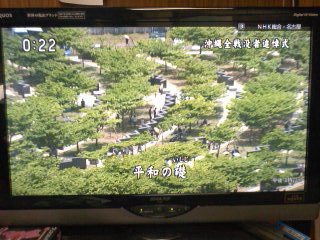

沖縄戦 壊滅 : 慰霊の日 (988)

1945.6.23.

旧・日本軍が組織だった戦闘を維持できたのはこの日まで。

宜野湾西方の海を上陸用舟艇で覆い尽くす大軍と火力。

三ヶ月に及ぶ苛烈な地上戦を強いた、軍司令部。

この日の壊滅的犠牲の惨敗のあと、

無条件降伏するまで50余日。

現実、事実、真実を直視し、決断へ空転した日々。

「辞める」ことを宣言しても辞めるを実行しない日々。

( むなしい 対比 )

沖縄県主催の沖縄全戦没者追悼式。2011.6.23.

仲井真沖縄県知事は「普天間基地は速やかに返還を。少なくとも県外へ移転を」「国土防衛、国家安全の負担は、(本土各都道府県も)全国民等しく応分の負担を分かち合い援け合おう」と 平和宣言を発する。

来賓挨拶の菅内閣総理大臣は「沖縄には日本の軍事基地の75%が集中し」「少しでも沖縄の負担を軽くしたい」と。

沖縄の本土復帰後も沖縄に基地・実戦部隊を集中させてきた(基地反対運動・撤去返還運動を煽って来たのはダレだったかを棚に上げ)ことには触れず。

新しいあしたの体制創り、子どもたちの未来への夢の設計図つくりへ、バトンタッチをしない。

「決断・実行をしない」この国の宰相は 66年経っても変わっていない。

むなしい、6月23日が、蒸し暑く過ぎていく・・。

「農地・水・環境を守る会」 -4- (987)

犬山。羽黒地域 「堀田・鳳町 農地・水・環境を守る会」

平成23年度 第1回活動日。

子ども会~農事組合~町内会~・・・総勢 140名。

こんな中、今回も強力な助っ人部隊が10数名も現れた。

「 face to face 」のロゴ入りウインドブレーカー。

みんな 張り切ってご登場。

地域の隣人「いちい信用金庫」羽黒支店のみなさんでした。

そう言えば、(社)全国信用金庫協会では毎年やっている、

「信用金庫社会貢献賞」表彰。

「いちい信用金庫」さんは”特別賞”を受章するほどに、

地域との共生・共栄に熱心だよねえ。

あからさまな宣伝臭はなく、さりげなく存在感がどっしりと在る。

梅雨空にも、ライトグリーンのウインドブレーカーがさわやかだった。

農地・水・環境を守る会 -3- (986)

犬山・羽黒地区「堀田・鳳町 農地・水・環境を守る会」

テーマ -3-: 「 有害生物(ジャンボタニシ)の駆除 」

ジャンボタニシ・・:

1970年大阪万博ごろから、アメリカから食用の大型巻貝として登場した、と記憶する。

金魚・緋鯉のように養殖場ができたりと、鳴り物入りの新・食材。

(・・が、あんまり美味しいものでは無かった)

売れ残った巻貝は棄てられたが、どっこいこの国の水に生き延びていたのだろう。

いまでは、田植えをしたばかりの、生育途中の水稲の茎や、レンコン、くわいなどを好んで食べている。

尾張地方では、海部郡の下流域に生きているとばっかり思っていたら、ここ10年ぐらいのうちに、とうとう最上流部のこのあたりにまで遡上してきた、繁殖している。

水中ではエラ呼吸するが、茎を登ったときは肺呼吸するらしく、巻貝とはいえ大変な生命力。

日本古来のタニシは、親貝が直接子貝を産む胎生なのに、

このジャンボタニシは「卵生」で、赤いというかピンク色の卵を稲の葉っぱや用水路の壁など、水面から離れたところに卵をかたまった形で産み付ける。

この卵の時期は空気にさらされている時だけ生きられるらしく、人の手で削るように削ぎ取って水の中へドボンと落としてやると、死滅する。

卵生の小動物ゆえ、あちこちに産み付けられているので、人の目の届かないところにあるものまでは、削ぎ落せない。

結局、根負けして田んぼ一円にジャンボタニシの繁殖地となってしまう。

数の子のような形の卵のかたまりだが、その色が薄桃色で異様な雰囲気のため、子どもたちも大人も、駆除の手を差し出しにくいムードに包まれる。

天敵は、鯉、フナ、アヒル、アイガモ、ほたるの幼虫だが、今どきのパイプライン用水路農法では、田んぼや用水路にこれらの天敵君が生きられない状態。

そんな田んぼ、用水路にしてしまったのは、もっぱら効率・能率のソロバン勘定に走った農政・農法にあるわけで、これも”人災”かな。

水稲有害動物と、指定されているようだが、完全駆除はなかなかむつかしい。

農地・水・環境を守る会 -2- (985)

犬山・羽黒地区 「堀田・鳳町 農地・水・環境を守る会」。

テーマ -2-:「田んぼの生き物調査」

子ども会の子たちと一緒に、

田んぼ道沿いの田んぼや用水路をのぞく。

ザリガニを手づかみで捕らえる男の子。

豊年エビをたくさん集める女の子。

深い用水路には大きなナマズや、大きな鯉もいたが、

深すぎてタモが届かず、生け捕りにはできなかった。

見つけた生き物を小さなノートに書き留めたり、

タモで捕まえてバケツで持ち寄る。

小学校の校長先生・教頭先生も参加して下さり、

さっそく「田んぼの学校」がはじまる。

「カエルの手足の指の数は?」

このクイズには、長老たちも??。

前足は4本。後ろ足は3本。

田んぼの学校が終わると、みんなで「さようなら、元気で!」と、

生きものたちを田んぼへ帰してやる・・。

長老から幼な児まで、田んぼの学校は 愉しい。

農地・水・環境を守る会 (984)

地元の「農地・水・環境を守る会」の活動の日。

(1)農道や農業用水路のゴミ拾い

(2)田んぼの生き物調査

(3)有害生物(ジャンボタニシ)の駆除、など。

4つの町内会、2つの子ども会、4つの農事組合。

土地改良区や土木常設員の役員、地元の銀行の有志などなど。

総勢150名ほどのイベント。

やっぱり 主役は50人ほどの子ども達、と その家族。

水田の用水にまで流れ込んでいる生活ゴミのゴミ拾い。

実際には、ウォーキングなどを楽しむ人(?)ポイ捨てした空き缶・ペットボトル・お菓子の包装袋・タバコの吸殻・散歩のお犬様の落し物袋などなど。

ひろい田んぼ道で、ワンちゃんやらご本人やらが散歩・ウォーキングするのは日常茶飯事。

「ゥワッ、汚い!」「こんなものまで見つけたよ!」

「もったいない。まだ使えるじゃん!」

こどもたち。 大人たちの会話から、

どんな思いが心にのこっていただろうか・・。

赤実南天 (983)

赤実の南天(ナンテン)。

「難を転ず」で、縁起ものの樹。

植木市でも人気の高い木。

何本もあるが、ご難続きは 主のせいか。

ナンテンの花は白いが、

秋には 赤い実となる。

小さな 花園 (982)

庭の芝生の芝刈りを、遅まきながらやった。

芝生を張ってから30年くらい。

今では雑草が、取りきれないほどはびこってきた。

中でも、クローバーを絶やすのは難儀なこと。

植木鉢で子たちが楽しんでいたスミレ。

スミレの種の繁殖力も相当なもの。

芝生のあちこちで、パッチワーク状に群生する。

芝刈りの朝、幼な児の孫が、

「わたしのお花畑は、刈らないで!」

一角だけ、お花畑を残した。

保育園の園庭を 芝生の園庭へ (981)

羽黒子ども未来園は、このたび”芝生の運動場”に挑戦する。

6月25日(土)に、保育士さん、保護者、地域のボランティアらの、総がかりで芝張り作業をする。

ここ2~3日、造園業者さんの力で、土壌改良・地盤造り作業が続いている。

梅雨の晴れ間で、子たちが外で遊びたいだろうが、ここは我慢してもらっているようだ。

羽黒小学校は、耐震化工事のため、校舎・教室の半分が建て替え新築工事となった。

周辺整備にカネをかけるというのだが、校庭を芝生にしよう!と、吼えてきた者としては、保育園の運動場の芝生化が先行してくれるのは嬉しい。

ホタルブクロ (980)

裏庭に ことしも咲いた。

「ホタルブクロ」の花。

草刈り機で刈り払われてもまた、次が出てくる。

それなりに強い生命力。

その形はまさに袋。

この中に蛍を入れたら、その明りは提灯、燈明の如し。

提灯は古文では「火垂(ほたる)」と言ってた気がする。

英語でBELLFLOWER鐘の花、とか。

釣鐘草では、と道行く人がつぶやいてた。

釣鐘草とか、風鈴草とか言うは、もっと上を向いて咲く。

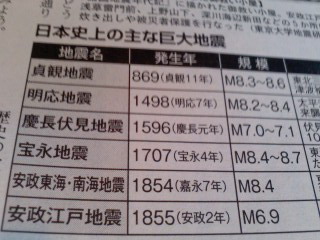

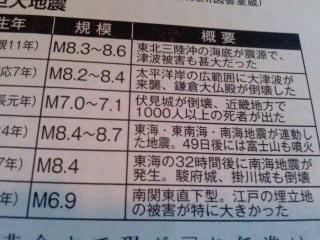

巨大地震 (979)

2011.3.11.東北地方太平洋沖大地震。大津波。

その被害の大きさから気象庁の名付けは、東北大震災。

東京電力福島第一発電所はM8.0の衝撃を受け、高さ15mの大津波に襲われ、深さ5mもの海水に水没した。

運転中の3基の原子炉は緊急停止。

核燃料の崩壊熱を冷却するシステムは蓄電池供給が切れると、自家発電が壊され、他所からの送電線供給も何キロか先の鉄塔の倒壊で不通となった。

結果的に原子炉3基は圧力容器で炉心溶融し(メルトダウン)、格納容器へ溶融貫通(メルトスル―)した。

再臨界、核爆発の惧れはないようだが、冷却水漏れからの放射性物質の地下水・海水への汚染や、メルトスル―箇所からの大気への放散は、抑制管理し切れていない。

”想定外”の巨大地震、巨大津波だったので・・云々。

想定外のことに遭遇しても対処していくのがリーダーであるのに。

商談に立ち寄ったカフェで。

週刊誌(週刊ポスト)に、M8級の大地震をここ1000年間だけでも何回も経験しているのに!という記事を見た・・。

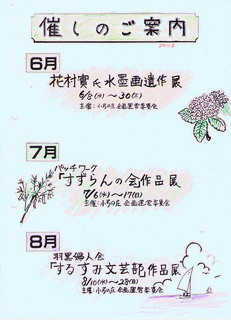

催しのご案内 (小弓の庄) (978)

小弓の庄。

自主事業として、ロビー展示をすすめているが、

この先の催しの案内が出た。

1.(6月の催し)

「花村 實 氏 水墨画遺作展」

6月8日(水)~6月30日(木)

2.(7月の催し)

パッチワーク「すずらんの会」作品展

7月6日(水)~7月17日(日)

3.(8月の催し)

羽黒婦人会「するすみ文芸部」作品展

8月10日(水)~8月28日(日)

担当するご縁部会では、この後もロビー展示をつづけ、

多くの来場の方々と、ご縁を結び、絆を愉しみたい・・と。

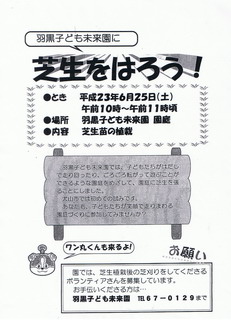

園庭に 芝生を張ろう!! (977)

「羽黒子ども未来園に 芝生を張ろう!」

とき : 平成23年 6月 25日(土)10:00~11:00

場所 : 羽黒子ども未来園 園庭

内容 : 芝生苗の植栽

羽黒子ども未来園では、子どもたちが裸足で走りまわったり、ごろごろ転がって遊ぶことができるような園庭をめざして、園庭に芝生を張ることにしました。

犬山市内では 初めての試みです。

あなたも、こどもたちが笑顔で走りまわる園庭づくりに参加してみませんか?

園では、芝生植栽後の芝刈りをしてくださるボランテイアさんを募集しています。

お手伝いくださる方は・・・:

羽黒子ども未来園 TEL: 0568-67-0129まで。

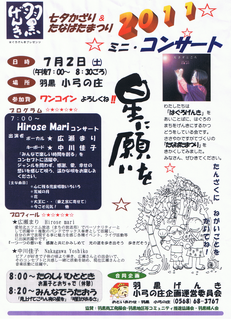

羽黒げんき 七夕 ミニコンサート (976)

「羽黒げんき」と小弓の庄企画運営委員会が合同企画を発表。

H23.7.2.(土)小弓の庄で、

七夕飾り&七夕まつりとしてミニコンサートを開催する。

七夕飾りは、ことしも羽黒子ども未来園の子たちの短冊を飾る。

小さな子たちが星に願いを込めるのは、毎年のたのしみなお祭り。

19:00~20:30 恒例の七夕ミニコンサート。

小弓の庄の庭園の特設ステージ。お茶とお菓子のおたのしみも。

新築工事 -5- (公開空地) (975)

ご近所での 新築工事。

外構工事も大詰め。

今日は 生コン打ち。

小型の生コン車が2台来て、半時もかからず完了。

公道の道幅がが狭いとき、「道路中心線から2m以内には構造物をつくらない」決まりができていたそうな。

一戸建て住宅にも適用されるようで、

ここの現場でも、一見公開空地ふうにセットバックしている。

野外学習 (974)

朝一番から若い声が動く。

小学5年生の野外学習の日。

ことしも篤農家が提供してくれた水田で、

「田植え」の実習。

草取り、草刈りも自分たちでやる。

収穫のとき、稲刈り日はもうお祭り騒ぎ。

暮れの持ちつき実習も人気。

冬の田んぼの、土の中。生き物調査も新しい発見。

(圃場整備事業で、田んぼのさかな、生きものが、

激減したのは、親世代のソロバン高さが元凶だが)

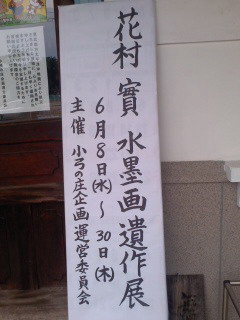

水墨画 (973)

もう十年ほど前に、亡くなられた知人の遺作展。

このまちの知る人ぞ知る文化人だったようだ。

市民文藝展に出品常連者だそうな。

水墨画の さわやかな絵。

この道一筋に余生を楽しんでおられたと聞いてびっくり。

田植え と 麦秋 (972)

6月3日 溜め池(入鹿池)の杁開け。

いっせいに田植えがすすんだ。

ことしは 一週間くらい早い時期だ。

隣りには まだ刈り取りにはちょっと早い小麦。

4がつの天候不順と、人の世の気ぜわしさから、

田植えの終えた隣りで、小麦が取り残された。

小麦が 早苗に植え代わるのには、

あと半月先かな。

稲の収穫時には、追い付いているけれど。

生活機能チェックリスト (971)

高齢者あんしん相談センターというところから、アンケート。

健康福祉部長寿社会課 発信文書。

65歳以上の人は、

「心身の生活機能低下の有無」を自己チェックしましょう、と。

1) バスや電車で1人で外出していますか ( はい、いいえ )

2) 日用品の買い物をしていますか

3) 預貯金の出し入れをしていますか

4) 友人の家を訪ねていますか

5) 家族や友人の相談に乗っていますか

6) 階段を手すりや壁を伝わらずに昇っていますか

7) いすに座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

8) 15分くらい続けて歩いていますか

9) この1年間に転んだことがありますか

10) 転倒に対する不安は大きいですか

11) 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありますか

12) 身長 cm 体重 kg

13) 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

14) お茶や汁物等でむせることがありますか

15) 口の渇きが気になりますか

16) 週に1回以上は外出していますか

17) 昨年と比べて外出の回数が減っていますか

18) 周りに人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか

19) 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

20) 今日が何月何日かわからない時がありますか

(以下、いずれも ここ2週間~)

21) 毎日の生活に充実感がない

22) これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

23) 以前は楽にできていたことが楽しめなくなった

24) 自分が役に立つ人間だと思えない

25) わけもなく疲れたような感じがする

(はい、いいえ)の25問すべてに、

丸を付け答えて、郵送してください、と。

記名式のアンケート。

封書の表にキャッチコピーが付いていた・・・・:

”チェックリストを記入して 介護予防につとめましょう。”

う~ん・・。 こういう時代かな。

麦秋の候 -4- (970)

きょう知立市で一面の麦畑を見かけた。

早まった梅雨入りで、麦刈りのお天気模様が待たれる様子。

「小麦」は、うどんなど麺類、小麦粉のパン・菓子類の原料で、この国でつくられる主要穀物であったが、アメリカなど大規模農場での小麦にかなうはずもなく、農家は価格低迷に作付けをあきらめた。

いまでは、うどん、そうめんなど麺類の名産地周辺の田園でしか、麦畑を見ることも亡くなった。

日本の牛・豚・鶏が食べる穀物は、大半を他所の国の畑で収穫された穀物を食べている。(食料自給率が下がる一方の飼料構造だ)

気候は 高温多雨、春夏秋冬四季折々。

穀物栽培がやりやすい、平坦地が少ないとは言え、

水がきれいで、豊穣な国土。

農耕民族が、農林業の跡継ぎが、育たない国は 哀しい。

食料品が ソロバン損得勘定だけで、消費される国は哀しい。

麦秋の候 -3- (969)

きょう知立市で一面の麦畑を見かけた。

早まった梅雨入りで、麦刈りのお天気模様が待たれる様子。

時まさに「麦秋の候」

このごろ、稲刈りあとに裏作で 麦を作る農家がほとんど無くなった。

農家は農業だけでは喰って行けなくなった。

オフィスへ、工場へ働きに出て、”お百姓”をやらなくなった。

今から50年近く前、資源輸入・加工工業貿易立国で,

所得倍増計画路線で高度成長していく国へ。

鉄鋼・造船・自動車・電器など工業製品の輸出促進のため、

材木・麦など穀物・オレンジなど果物・乳製品など畜産品と、

林産品・農産物の自由化(関税撤廃・引き下げ)が、国策としてバーターですすめられた。

つまり、林業・農業を犠牲にして, 工業立国へ突っ走って行った。

(米こそは日本人の主食品として輸入量制限をしたが・・)

おかげで所得は倍増し、人口増加と都市化・核家族化も進んだ。

持家の国策は、樹の国・木の文化の国の人びとが、目の前の山の樹を使わずに、はるかロッキー山脈の森林地帯の外材・輸入木材を使って「木の家に住む文化生活」を愉しんでいる。

麦を作らない”お百姓”がパンを食べ、

スギ・ヒノキの山持ちが、外材の集成材の木造・高気密高断熱の文化住宅に住む。

冬場に麦を作付けするなんて知らない後継ぎが、

田んぼは、JAにマル投げで稲の田んぼを維持する時代・・・。

”麦秋”なぞの言葉は”死語”だな。

麦秋の候 -2- (968)

きょう知立市で一面の麦畑を見かけた。

早まった梅雨入りで、麦刈りのお天気模様が待たれる様子。

「 麦秋の候 」

今から40年ほど前、(もう、ひと世代前か・・)

ほ場整備・土地改良区の名のもとに、日本中の田んぼが区画整備し直された。

併せて灌漑はパイプライン用水方式となっていったため、稲作の裏作として麦を作る農家が少なくなった。

冬場は 農業用水が止められてしまうため、

田んぼは乾田・サバク化してしまう。

麦には、ほどほどの湛水が要るのになぁ。

稲作に使った化学肥料のバクテリア分解も進みにくくなるし。

「麦秋の候」

いいなぁ。

麦秋の候 (967)

「 麦 秋 」。

今どきの人に・・・読めるかな・・?

「ばくしゅう」。

麦の穂が実ってきて、収穫の時期を迎えた、初夏の季節のこと。

一面の麦畑が、黄金色に色づく。

梅雨入りの前の、陽射しが強く、割りと乾いた短い時節。

急いで刈り取り、すぐに耕して田植え・稲作りに備えなければならない。 農家はとても忙しい時期だ。

きょう知立市で一面の麦畑を見かけた。

早まった梅雨入りで、麦刈りのお天気模様が待たれる様子。

そういえば、この地方には和泉そうめんの産地が近いよな・・。

衣更え (966)

月めくりを一枚はがして、六月一日。

きょうは、衣更え。

節電・クールビズのご時世に、もうとっくに夏姿。

袷(あわせ)~単衣(ひとえ)。平安の宮中行事の習いからとか。

女房(貴婦人)が手にする扇も、桧扇から紙扇(竹と紙製の扇)へ。

鎌倉殿の時代には、収納場所など家具・調度品も取り替えたらしい。

武家の習いを 強調したかった、か。

500年後 農業立国の江戸時代・・:

袷(裏地付き)~帷子(裏地なし単衣仕立て)~袷~綿入れ~は、

武家の習い、しきたり(決め事至上主義の世)とも。

いまどき 着たきりスズメには、

夜中に寒くなったら フリースの部屋着、

湯上りホカホカなら 浴衣でゴロリ。

庶民は 肩が凝らなくて、気楽でいいなあ・・。