アーカイブ: 2009年5月

継鹿尾観音寂光院 新緑もみじ

朝の早い時間なのに、参詣者駐車場には、たくさんの車が、他府県ナンバーも多い。

早朝の修練がきょうもあるのかな。

継鹿尾観音寂光院へ寄り道した。

別名「もみじてら」で親しまれる。

参道には朝日に透かされたモミジの葉のトンネルがつづく。

紅葉の「もみじてら」とは趣きがちがう 新緑の「もみじてら」。

年配のジョギングの人が駆け抜ける・・。

パラサイト & サ行男

コケ(苔)の盆。

数年がかりで拡がり 愉しんできた。

このごろ 赤い花が パラサイト(寄生植物)。

ますます元気がいい。

「サ行男」という言葉を連想した。

サ: サラサラ髪

シ: しょうゆ顔

ス: すべすべ肌

セ: 清潔感

ソ: 痩身(そうしん)

どれも縁遠い。

孫を負んぶに抱っこの気分。

大須 万松寺さん おお賑わい

大須 万松寺 28日身代わり不動さん縁日。

老若男女で おお賑わい。

英語、日本語、?!語。

電気屋さん、場外馬券売り場、お茶屋さん。

なじみのコーヒー屋さんも 元気に繁盛。

焙煎豆 力強い味 相変わらず。

お目当てのパーツは見つけられなかったが、

年配のお客さんも多くてびっくり。

団塊パワーか 定額給付金効果?

ゴーヤ棚(縦網編)つくり

ゴーヤの棚つくりをはじめた。

まずは、縦網で背丈までくらい誘導する。

ゴーヤは連作を嫌うようなので、

植え付け場所決めにも 苦労する。

縦網をあまり高いものにすると、

孫たちの手が届かなくなる。

少し低目に張ってみた。

あり合わせの「のり網」や イボ竿で間に合わせる。

天井棚部分は すこし工夫しよう。

あれこれ考えるのが また愉しい。

三つ葉

庭木の日陰に 三つ葉の種を播いたのは三年ほど前。

いつも草刈り機で、刈り払ってきた。

しばらく放っておいたら 一面に青葉の園。

道理で最近お吸い物に三つ葉がよく入ってる。

家庭菜園で自給自足し、食を愉しむ。

これもまたよし。

“指導者”像 これも完全燃焼

10年以上前から、書棚に飯塚昭男著『リーダーの生き方』をながめている。

京セラの稲盛和夫さんが 自らの生き方について告白されたものとして、紹介された「ことば」が、気になっている。

「ベターやベストでなく、私はパーフェクトが大好きです。

パーフェクトは他と比較するものではなくて、

自らの理想にどれだけ近づくのか、

自分の内なる理想にどれだけ近づいたか、という、

あくなき追求を指しているからです・・。」

それは、無意識のうちに、“リーダーの理想像”を語っているのだ、と飯塚昭男氏は解き明かしてくれている。

「指導者は“完全燃焼を求めるハンター”というべきかもしれない。」

あとがきの最後の一節が、 10年経っても ますます気になる。

生涯現役 完全燃焼

惹かれる人物は、城山三郎氏と飯塚昭男氏。

片や「中京財界史」以来の経済小説家。

片や「財界」編集長、「選択」主宰の評論家。

ともに、ジャーナリズムの世界で研ぎ澄まされていったシャープさ、深さ、透視力がするどい。

城山三郎氏は、魅力を感じさせるリーダーの共通項を教えてくれる:

①常に生き生きしている。

②いつも在るべき姿を求めている。

③卑しくない。

飯塚昭男氏の共鳴して、プロ・ゴルファーに求められる能力に譬えて言う:

「自信と集中力」。 そして「忍耐力とリラックスした精神」。

また、「もうこれくらいでいいじゃないか」という根気の衰えが命取りになる。

年配とともに最も風化ししやすいのが「忍耐力の低下」だ、とも。

根気がなくなる、「もうこれで自分は十分」、「会社や組織も もうこれで十分だ」と思ったときが、フェイドアウトの危険ポイント。

(やっぱり 生涯現役で現場に立ち、完全燃焼したい・・。)

バラの花

ひごろ何気なく通り過ぎている工場の外周フェンスに、

バラの花が 色とりどりに 咲き競っている。

気がつかなかったなあ、 10株ほどもある。

ひとつ ひとつ みんな色合いがちがう。

こころのやわらかい人が 植え込んだのだろうな。

「みんな違って みんないい。」

雨を呼ぶような 強い風に 首を振り振り踏ん張ってる。

ドレミファ ソラシド、と口ずさんで行く・・。

心配り (NEXCO東海環状自動車道 瀬戸赤津PA)

NEXCO 東海環状自動車道。

EXPO‘05愛知万博で産業観光基幹道路として開通。

この半年、やはり通行車両が 少なくなった気がする。

通行集中による渋滞なぞは まず起きない。

GW連休明けの平日午後、休憩に立ち寄って見つけた。

洗面所の小さい棚に かわいい花立が。

季節の野の花が。 かわいいお手製の花びん敷きも。

きっと作業してくださる人の心が、やわらかく温かいのだろう。

アシナガバチは強かった。

アシナガバチに 刺された!

軒下で板を持ち上げたら、一瞬のうちに 刺された。

かなりな激痛。 こんなに強烈だったかなあ・・。

アシナガバチには これまで数回刺されている。

あわてることはなかったが、かなり痛い!

右手 手首下。2、3時間で手首から肘まで思い切り腫れた。

結局 外科医に駆け込んで措置してもらう羽目に。

一度刺されると、蜂毒に対して抗体ができて蜂アレルギー体質になる。

二度目に刺されたときに 過剰に反応して血圧低下や呼吸停止などアナフィラキシーショックを起こす人が100人に1、2人くらいありますよ、とドクター。

むかし「ハチのムサシは死んだのさ」平田隆夫とセルスターズの歌が流行った。

「真っ赤に燃えてるお日様に 試合をいどんで負けたのさ・・」。

きょうの試合は ハチの勝ち。

ミツバチと違って、アシナガバチは針の戻りが付いていない。

ハチの一刺しで命と引き換えにすることはない。

「ハチのムサシは 死んでいない」

たった一人で冬を越し、遺伝子を残し伝えるために、

あのハチは また新しい巣作りをはじめているだろうな。

マスク姿は予防? 飛沫飛散防止?

仕事仲間の一人が、テルアビブから帰ってきた。

帰国して「マスク姿がいっぱいでびっくりした。

日本ではもうこんなに新型インフルエンザが蔓延してたのか!!」と。

工場、オフィス、店舗、サービスの現場に、会社命令で

「全員、マスクを着用するように」と通知し徹底する。

これがマスコミのニュースで知って、二度びっくりした、と。

かの国も、欧米の国での常識では、

「風邪など引いて、クシャミ、咳、痰の症状がある人が」、

まわりの人に「飛沫で感染させないために」マスクをつける。

花粉症のひとが、花粉を吸い込まないためマスクを使う。

ウイルス性風邪を引いたら、ウイルス飛沫をカットするため使う。

これがマスクの使い方、と思っていたが、

手元の薬箱にあった、マスクのひとつには、

「こんなときにお使いください」

「*かぜの予防に *かぜをひいたときに *花粉症の季節に・・」

とあった。

この地方のドラッグストアやコンビニのマスク売り場は空っぽ。

『マスクは売り切れです。いつ入荷するか見通しがついておりません。』

大きな張り紙と、恐縮するスタッフの姿が 続いている。

春が無かった。

「春が無かった」。

早生種のたまねぎは なんとか収穫を終えた。

サラダオニオン(赤たまねぎ)が 玉にならない!

サクラの花冷えがあり、晩霜を くぐる春の年には、

大きく玉をつくりながら すこし甘いほどに実が入るのに、

ことしはいきなり種つくりに走っている。

日本は 春夏秋冬の四季が、規則正しく3ヶ月づつ巡る、

すばらしい四季の国、と学校では教えられた。

食材の会社の仕事をしているころ、

この地方の春、秋は2ヶ月だと教わった。

3月15日、5月15日、9月15日、11月15日から一週間で、

一気に四季の舞台が入れ替わる、と。

この一週間の間に、五日足平均気温が5度近く動くから。

サクラ、桃、椿、みかん。大根、菜の花・・、

いずれも花咲き時を定めかねていた。

ちょうちょも みつばちも、ほとんど姿を見せなかった。

足なが蜂さえも、巣作りの時を 計りかねている。

春を春らしく感ずる時季もなく 夏日が盛んに現れる。

ケヤキは「短い新緑」で濃緑に変わり、いきなり家蚊が出てくる。

夏野菜の育ちも迷子のように、立ち往生。

やっぱり ことしは「春が無かった」。

日本発の食文化:「カップラーメン」

インスタント「カップラーメン」の出現は、人類に対する、

「日本の新しい文化の創造」となった。

このことばが、頭から離れない。

「浮世絵」「仏像彫刻」「漆塗りjapan」「からくり」・・・

いずれも、日本の巧みさ、その中に取り込まれた匠の技。

「カップラーメン」は保存食であるばかりか、

輸送受け渡しの「容器」要らず、「食器」要らず、

食後の「食器洗い」要らずを実現した先駆者である。

光も影もある。

食器は食後洗って使いまわす食器の文化を、捨てない文化を育んできた。

カップラーメンの容器は「使い捨てる文化」の先駆者にもなった。

食器は割れるもの、割らないように使いまわす文化を育み、

カップラーメンの食器は「割れない文化」で、作り手と使い手の気遣う文化を薄めた。

カップラーメンは、麺をフォークで食べる文化、1回限りの「割り箸文化」をも助長した。

立ち食い、歩き食いの生活スタイルを促し、食育から是非も論ぜられるが、一方では極寒地向き、アウトドアレジャー、夜食など、利便さも重宝される。

「日本の食」:「カップラーメン」は いまや世界のすみずみまで行きわたり、「コーク飲料」に並んで「世界の食」になっている。

青梅 小梅

今年の春。 桜の花を10日以上も満開状態で 楽しめた。

やけに暖かい陽射しがつづき、まるで初夏のような日々。

春本番2ヶ月というが ことしは春がどこかへ出かけていた。

幼な児が「あっ ぶどう!」

青梅の実がびっしりと実を結んでいた。

小梅も 「もこもこと 行列してる」

うーん、摘果の時季を計り損ねた春が過ぎていく。

入鹿池 満水 田植え近し

五月半ば。 入鹿池 満水。

あと4週間ぐらいで 「いりあけ」。

1633年 入鹿6人衆の滅私の働きで築造された、

日本一級のかんがい池。

おかげで水不足に悩まされることはほとんどない。

田植えが近づいたぞ。

ここの水位は海抜メーターで測る。

ただいま91㍍。 水底は83㍍くらいだから水深約8㍍。

吐水堰は開放されて溢水させて調節中。

余裕水位あと1.2㍍か。

満々の池をみると 田んぼを思ってほっとする。

(石油)エネルギーなしで生きられない

20世紀初頭に 燃える水:石油を熱源にいち早く産業にし、精製して原料にする道を拓いたアメリカ。

オイルはオイルマネーの巨万の富を産み、以来100余年世界の経済、通商、政治、外交はオイル資源の争奪の下地で歴史が動いてきた。

地球温暖化防止、環境に優しい生活、産業を御旗に、脱オイル、代替自然エネルギーと新しい波がうねる。

中近東のオイル産油国のあるリーダーは語る・・。

「車は使わない」「旅行には行かない」有限の石油資源には頼らないためにとの声は高い。

だが、現代の生活、産業は「(石油)エネルギーは使わない」「(石油)原料の道具、材料、製品、サービスを使わない」で生きていかれますか?

だから、まだこれからもわれわれ産油国は資源の富の優位者であり続けられるのだ。

だれか識者の仮説では、石油がない生活、社会、経済を時代的にさかのぼると、江戸時代後期の日本の姿にそっくり立ち戻るそうだ。

水と緑と土壌が豊かであった江戸時代。人口が4~5000万人で平均寿命が55歳くらいの時代。

農業国で高く豊かな庶民文化。世界ダントツの識字率の国。安全、安心、安定の中にも、夢とたくましい民の力があった時代・・。

家電製品も自動車もなく、菜種油の明かりの時代に戻れるか・・・。

やっぱり石油エネルギー、石油・合成樹脂なしでは生きられない。

“100年に一度の経済危機”(2)

彼岸の資源大国、食糧大国のアメリカ大統領は、

“80年来の経済体制破たん危機”と捉えて、

金融・証券、自動車の国家資本介入で、飛行姿勢を制御する。

此岸の資源小国、食糧小国、工業貿易立国の宰相は、

“100年に一度の経済危機”を回避してみせると言い、

定額給付金、高速道路1000円乗り放題、年長組幼児の育児手当で、生活扶助するから、国民は「消費を増やして経済を立て直そう」と。

わが国は「失われた10年の経済不況を克服してきたから」大丈夫だ、とのご宣託。

この国の100年くらい前といえば、海外から資源を得ることで、

農業国から工業国へ、工業製品貿易立国を目指していた。

何を根拠に“100年に一度の経済危機”というのだろうか?

114年前(1894)日清戦争、104年前(1904)日露戦争のころのこと?

天変地変でいうならば、117年前(1891)濃尾大地震、85年前(1923)関東大震災。115年前(1893)から10年余も続いた大寒波・大干ばつと疫病・米不足・米騒動以来と言うのだろうか?

76年前(1932)満州事変、71年前(1937)日中戦争からの耐乏経済、68年前(1945)ポツダム宣言受諾・無条件降伏と その後10年間・焦土からの敗戦後復興期。

これよりも「経済危機」だと言うのだろうか。

宰相殿は 何処の国のことを言っているのだろうか?

近ごろ、わが宰相殿は、口角泡を飛ばして、

“100年に一度の経済危機を”と言わなくなった。

定額給付金で口膏薬をしたつもりだろうか・・。

新しい50年先、100年先への国家安定の設計図を描けているというのだろうか。

“100年に一度の経済危機”(1)

2008年9月ニューヨークはウォール街に始まった、

“金融工学製品”債権証券化金融商品の資本市場の崩壊。

土地、株式、公社債債券。石油等資源、穀物等食糧の先物取引。つぎに住宅貸付債権、自動車割賦販売債権の債権証券化金融商品が、ドミノゲームのように一気に瓦解していった。

資源大国のアメリカが、金融資本主義を自己批判して、

国益・国家総動員で緊急措置を執っている。

240年前、米英戦争で独立建国。

建国100年後の内戦:南北戦争で、

奴隷制解放・工業経済化立国へ転換してから140余年。

いまだ「国敗れて山河在りの焦土」を知らない国のアメリカ。

資源大国、軍事治安大国、経済資本大国のアメリカ。

第一次世界大戦後の、80年前の経済大恐慌を克服してきたので、アメリカは“80年来の経済危機”という。

わが宰相様は“100年に一度の経済危機だ”と叫ぶ・・。

スミレ 菫 すみれ

田んぼのあぜ道 スミレ。

田植えを前に あぜ道はきれいに草刈りがすすむ。

草刈りされたあと、すぐに伸びてきて、

あわてて花をつける。

田んぼはパイプ灌漑に変わり、殺虫剤の農薬を撒布される。

土は 工場でつくられる化成肥料が多く使われ、

水中昆虫などは全滅。

それもあてにする小魚は とっくに姿を消してしまった。

虫が居なければ魚も来ない。

ひばりも すずめも つばめもいなくなった田んぼ。

たにしも つぼも消えた。 しらさぎも来ない。

つくしと すみれだけは いまも細々と?繁茂する。

やまもみじ

やまもみじの青葉。

もみじが好きだ。

理屈なし。とにかく モミジが好きだ。

庭木に植えるが、15年くらい経つと、

根元ぎわに 虫が入り込み、水揚げする導水管細胞を喰い散らされて枯れてしまう。

それでもめげずに モミジの苗をまた植えつけている。

「ひとつばたご」 満開

五条川の上流、池野地区に「ひとつばたご」の自生地がある。

今は入鹿池の堰堤ができ、流路が変わったが、

かっては(1633年までは)五条川のほとり。

1923年(大正12年)に 国の天然記念物に指定されて大事にされてきた。

長崎県対馬のほか、木曾川中流域にしか自生していない稀少樹種。

隣りの田んぼの人の話では、

水が冷たいので早目に苗を植えつけたいが、

「なんじゃもんじゃ」(ひとつばたごの別名)を見に来る人が多く、しかも履物がまちのひとのものだもんで、花が終わるまではしようがないわなあ・・。

苗を育ててもいる。

2、30年前くらいから、庭木や街路樹にも耐えられるくらい元気な苗木、植木に育ってきた。

いまでは 地元の犬山市の街路樹や公園樹にも使ってもらっている。

一般家庭の庭木用にも頒けているけれど、

なかなかうまく育ててもらえない・・。

こつは、肥料をあまりやらないこと。 充分高木になるまで剪定しないこと。 乾燥させないこと、といって水をやりすぎると育ちが悪くなる・・。

田んぼをつぶして育苗している脇で、ことしも苗木販売を元気にやっておられた。

五条川流域ののシンボルの木! なんじゃもんじゃ がんばれ!!

富士山 日本晴れ

ひさしぶりに 日本晴れの富士山と対面できた。

いつ見ても 圧倒される・・。

駿河の富士は 日本一の山。

尾張富士は おらが郷土の お山。

並べて 見比べて 見入る・・。

「野菜は足音の数だけ おいしくなる。」(畑仕事の極意)

畑仕事。

「野菜は足音の数だけ おいしくなる。」

ご近所で 先輩格の奥様から 聞かされた言葉。

いまは亡き、さらにとなりの畑の篤農家さんから、

先輩は 野菜つくりの手ほどきを受けておられた。

野菜つくりの第一歩は、雑草を取り除くこと。

毎日 野菜の顔をみて、野菜が何をしてほしいかを、

野菜から教えてもらうこと。

「百姓仕事、畑仕事に定休日は無い。」

勤め人のように、畑に出ない休みの日がほしい、と思うなら、野菜作りや、農業をやり通すことはできないから、はじめから止めときなさい、とまで言われたそうな。

何度も聞かされた言葉の、意味が 最近ようやくわかってきたよ、と。

「野菜は足音の数だけ おいしくなる。」

夏野菜 苗 植え付け

ここ数ヶ月間 畑仕事が一向にすすまなかった。

やっとこさ 草取り、耕やしを終えた。

ご近所では すでに夏野菜の苗植え付けを終えて、

晴天続きには 水遣りに精出しておられるのに・・。

この春 雨があまり降らず 皆さん手回しがよい。

地球温暖化で暖かいから、種苗屋さんの店先には、

夏野菜がいっぱい早目に並んでいるそうな。

ずぼらなせいもあるが、夏野菜苗植え付けはこどもの日に、

ゴーヤの収穫第1号は七夕の日と勝手に信じている。

子どもの日には雨が降るらしいぞ、と言われて、

あわてて 夏野菜の苗を あらかた植えつけた。

あと少しは ぼちぼち植えつけて行こう・・・。

カキツバタ

ことしも申し訳程度ながら、「かきつばた」が咲いた。

畑仕事の片隅に。

とくに水気の多いところではないので、

いつ消えてもおかしくない場所だが、

毎年元気に出てきてる。

この時季、4月に「ジャーマンアイリス」といううす紫色の大き目のあやめ科の花や、6月には「花ショウブ(菖蒲)」の紫色が出る。

カキツバタ(杜若)はJapanese irisジャパニーズアイリスとも言うことを知った。

Irisアイリスがギリシャ語で「虹」だから、

”日本の虹”というわけか・・。

「 から衣 着つつなれにし つましあれば

はるばる来ぬる 旅をしぞ思ふ 」

・・・・・・・・在原業平(伊勢物語)

愛知県の「県花」も 「かきつばた(杜若)」だったな。

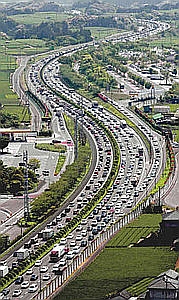

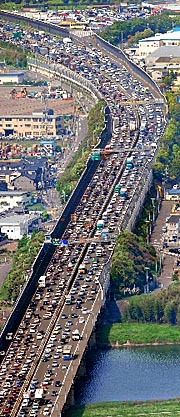

「土日、ETC車の千円乗り放題」の狙い???

高速1000円 GW大渋滞。

この一週間ほど、新聞 テレビが毎日にぎやか。

半年前には、ガソリンの急激値上げで、車の帰省は控えられるとみていたのに。

「土日、ETC車の千円乗り放題」を永田町が狙ったものは何だろう?

割安感が出るのは、高速1時間100kmくらい先へ遠出をしたとき。

アウトレットモール、テーマパークが儲け頭になるとみていたが、どちらもメデイアがレポートしてくれない。大渋滞を辛抱して何処へ行ったというのだろう・・。

GW・高速1000円乗り放題で、麻生首相が狙った経済浮上効果が現れそうなものがなんであったか?

どのメデイアも レポートも示唆も見せてくれない。

新聞もテレビも 写真週刊誌みたいに現象を流している1週間だった。

それにしても、

「土日、ETC車の千円乗り放題」を永田町が狙ったものは何だろう?

総理官邸のコメントを はやく聞きたい・・。

【写真上】中日新聞ネット版より。【写真下】朝日新聞ネット版より。

平戸つつじ

平戸つつじ。

勝手口、一面に拡がって大きくなった庭木。

背丈が2メートルを越え、お手入れが大変。

脚立のてっぺんに登って、へっぴり腰で刈り込む。

毎朝、毎晩、窓辺でにらめっこ。

植えた頃は、あしもとの株に気付かず踏みつけてしまったこともあったのに。

まあ 大きく育ってくれた。

洗面所の歯ブラシ、手ぬぐいのような存在・・。

棚 田。 望 郷。

何気なく見たテレビ。チャンネルもわからない。

棚田の景色。見入る・・。

いいなぁ。 いいなぁ。

このところ 棚田めぐりに出かけていないな。

もう 田植えは終わっただろうか。

早苗の棚田もいいなぁ。

どんなドラマか 知れない。

長崎の方の棚田らしい。

田植え前、水を張った田んぼ。

棚田を訪ねて 出かけたくなった。

水と環境の大御所・富山和子さんのいう、

「水と緑と土」の原点。 日本の原点:棚田。

手入れ不精

このところ生垣の手入れが進まない。

勝手廻りも手狭になる。

雨に頭を垂れる枝葉に通るのも憚れる。

精一杯芽を吹き 葉が繁る。

雨が止んだら、久し振りに床屋さんをしてやろう・・。

木曾川 犬山城 薫風

お出かけの帰り道、木曾川堤防道路。

通り慣れた道、見慣れた景色だが、ちょっと一服。

対岸の犬山城が たくましく見える。

もともと落葉樹は少ないが、若葉が濃くなった。

薫風に映る景色も好きだ。

映している水の流れは かなり速い。

木曾川の水の恵みのエネルギーはとてつもなく大きい。

落ち着ける場所。

ここは 自分の一里塚だから・・。

なんじゃもんじゃ (ひとつばたご)

市道富岡荒井線。 犬山ニュータウンから青木橋まで、

街路樹が「ひとつばたご」の並木通り。

この時季 雪を冠ったように 真っ白に花が咲き始めた。

「こりゃ なんじゃ?!」ということで別名「なんじゃもんじゃ」。

果たして街路樹に向くか、耐えられるかと心配されてきたが、

いまのところ、台風シーズン前のきつい枝落としにも耐えている。

ひとつばたごは、九州宮崎あたりと木曽川中流域にしか自生していない「レア樹木」で、入鹿池堤防下南に自生地があり、国の天然記念物に指定されている。