アーカイブ: 2011年9月

ムクゲ 長寿な花 (1087)

ムクゲ。

誠に 長寿な花・・。

「 道のべの 木槿(ムクゲ)は 食われけり 」

・・・ 松尾 芭蕉(野ざらし紀行)

酔芙蓉 (1086)

「酔芙蓉(すいふよう)」の咲く季節。

昼間っから ご機嫌なことですなあ と言いたくなる花。

朝方は真っ白い顔して、陽が上がるとほんのり桃色に。

やがてうすい赤紫色の顔をして 日暮れ時にはぐったりする。

なにやら 謎めくような、

意味深な”昼の小原庄助さん”。

秋 (1085)

秋

きょうは 物憂い日。

なんだろう・・

秋晴れというのに。

浜辺に打ち寄せる波

押し寄せる波、引く波・・。

まあ、きょうは 大潮の引き潮の日と考えよう。

満ち潮への 切り返しが すぐそこにある。

いまは 見えないだけさ・・。

秋晴れ (伊勢湾台風の日) (1083)

秋晴れ

・・澄み切った大空

ここは青塚古墳。

9月26日 伊勢湾台風の日。

どうか おだやかな一日でありますように。

市長・行政のパフォーマンス (1082)

どう思う?と聞かれた。

改めて、7月開催のタウンミーテイング意見と回答要約版を再読。

回答者の部長さんたち・・「関係部署と協議して・・」「検討します」「努めて行きたい」のオンパレード。

目標の姿、実現の期限・期日、目的達成の手立て・工程を示せない答弁では、株主総会なら流会ものか解任もの。

回答が目標と道筋を示しておらず、「その場しのぎ」「開催したことのアリバイ作り」「パフォーマンス」へのそしりが納得できた。

施策と予算の立案者である回答者が 自分の部署の課題と解決策を、なぜズバッと言い切れないのか??

終身雇用保障の身分と地位で、なにに臆するのかな。

どう思う?とさらに 聞かれた。

7月開催のタウンミーテイングのアンケート集計結果版を読む。

出席者が4会場で162人とは少ないなあ。

当日出席者への当日アンケート・・回答回収率27%:44枚。

うち60~70歳台34枚、20~50歳台10枚。

「Q:今後もこのまちに住み続けたいですか」

・・はいが36枚、いいえが1枚。

年代別区分したクロス評価は 開示なし。

60~70歳~で、いまさら「いいえ」と言えるかいな・・。

そもそも質問が稚拙かな。

「Q:あなたはあなたの子どもや孫たちに対して、この町にぜひ住ませたいと勧めていますか?」とすべし・・・・・ これ、顧客満足調査の究極の質問なり。

「布ぞうり作り講習会」=小弓の庄= (1081)

犬山羽黒・小弓の庄が「布ぞうり作り講習会」を開催した。

平成23年9月23日 台風一過のさわやかな祝日。

広くも無い和室2部屋に24人の受講生。

地元のベテランたちが まさに手取り足取りで大奮闘。

米どころのここでは、2年前までは「わらぞうり作り」。

「健康つくりに布ぞうりを部屋履きに作りたい」との声に応えて、昨年から布ぞうり作りの講習会へ衣更えした。

わらだけを材料にするわらぞうりと比べると、布ぞうりの材料はゆかたの古布を斜めに切り裂きバイアスのかかった平たい紐を使う。

芯には(今どきは)ビニール組みひもを使うし、編み上げた端を瞬間接着剤で止めるのだ・・。

ずいぶんと勝手がちがって、わらぞうり作りの先輩師匠もはじめは戸惑った。

都会の教室で使うという図解入りの編み方お手本で、作り方を覚えた。

地元の田畑山野の材料でないことに目をつむれば、

工場の裏口から端布のお下がりをもらうことに目をつむれば、

糸くずゴミしか出ない布ぞうり作りは、こぎれいな工房である。

和紙で紙縒り(こより)を作る要領でビニール紐に平たい布を巻きつけていく作業で鼻緒をつくる。

これをクリアすれば、あとはわらぞうり作りと手順は同じ。

はじめての人も、終盤へ向かって顔もほころんでいった・・。

手づくりの布ぞうりで、素足の心地よさを愉しんでください。

彼岸花(曼珠沙華) (1080)

五条川堤防路。

彼岸花の季節 到来。

あ~かい 花なら 曼珠~沙華・・

赤い花が天から降ってくる、から 天上の華、とも。

田んぼや畑(陸稲)の畦道に ぐるりと彼岸花に囲まれていた。

とくに、草むらや雑木林の際の田んぼは、その堺に草むらを造って、曼珠沙華の球根を一列に植えつけた。

球根や茎のちょっと強い香りが、野ねずみの嫌う香りかな。

稲が出穂するころ、畦道の草刈りをする。

残暑が地肌を照り付けて、地温が上がる。

曼珠沙華の球根が目覚める。

やがて2~3週間後に 花芽がすくすくと伸びてくる。

あのあ~かい花が咲く。

花が終わると 細長い葉っぱが出てきて、栄養を貯える。

独特の香りを含んだ、曼珠沙華の葉っぱの行列。

田んぼの稲がたわわに実り、収穫のころ。

野ネズミが食べに来ないように、香りの球根が機能する。

「彼岸花は、大事なお米(稲穂)の守護神の花」と子どものころに聞かされた・・。

旧暦・お彼岸の頃は、まさに稲刈り・収穫の真っ盛りの頃。

いまでは、台風シーズン(二百十日)前に出穂して授粉するような品種の稲作りが一般的となった。

曼珠沙華の開花期が、お彼岸の頃ゆえにこそ「彼岸花」。

芝生の運動場(羽黒こども未来園) (1079)

台風一過、緑の芝生の園庭で幼な児たちがお遊戯中。

犬山市立羽黒こども未来園(旧保育園)で。

3か月前に地域住民も加わって芝生の苗を植え付けた。

6月25日の日曜日、

羽黒地区コミュニテイ推進協議会の肝いりで。

あれから3カ月、

毎日の散水の効果は抜群でぐいぐいと根を拡げた。

保育士さんたちもこまめに芝刈りをやっておられた・・。

緑の芝生の運動場で、裸足で走り回れるってすごいこと。

ドイツの運動場みたいで大感激!

「学校の運動場、どんぐり広場は 芝生張り」を常識にしたい!!

これが”おれたちの子育て””おれたちの教育・しつけだ”

雑草を炎天下でもがんばって取り除く。

裸足の足を傷つける小石やゴミは取り除く。

鳥や野良猫の落し物は、自分たちの手で取り 水で流す・・。

自分やみんなのグラウンドを手入れする作業こそ、

情操教育の第一歩、と思う。

元気に育て! おれたちの未来の子たちよ!!

用水路氾濫 (1078)

台風12号につづく、台風15号接近。

秋雨前線を刺激して時間当たり数十ミリの驟雨が断続する。

朝早く、市役所農地治水課から緊急電話連絡。

現場へ直行し、配水堰のゲートを開放して水位を下げてくれ!と。

45年ほど前、伊勢湾台風のあと県土地開発公社が造成し分譲した住宅団地(700戸規模)。

美味しいおコメの採れる水田地帯のど真ん中に造られた。

団地内には農業用水路が縦横に確保されて周囲の水田に灌水する。

団地の住民はの業従事者は無い。

日ごろはヒトと犬の、水辺の散歩道。

そして建物・駐車場の雨水の排水路とされている。

現場は団地のはずれ。

その下流に当たる水田地帯へ配水する用水路のゲート。

大雨もさることながら、トラブルの元は、生活ゴミがゲートを目詰まりさせていたこと。

レジ袋に詰めたゴミや、剪定枝、ダンボール切れ端など。

「市がきめ細かい防水管理をしてないから、用水路が氾濫しそうだ。すぐ何とかしろ!」との苦情で ことは始まった・・。

農業者・用水管理者から見ると、いささか複雑な思い。

いま 明治村が おもしろい(-2-) (1077)

いま 明治村が おもしろい。

昭和43年3月開村した博物館明治村。

ながらく文化財・文化的価値の「建物」保存の流れだった。

テーマパークが青息吐息の時代に苦戦する中で、

明治村も来場客数の激減と、メセナとしてきた名古屋鉄道の経営苦境で、苦しい運営をしてきた。

この5年来、”大転換”した。

文化財保存から、文化財と触れる、遊ぶ、愉しむへ。

開村当初の観光バス団体客様向け食堂を一か所持っていた。

食べ歩きお断り。 文化財の中での飲食お断りの時代。

いま、”大転換”した。

食べ歩きもどうぞへ。物販と飲食の屋台を大幅に増やした。

建物も70近くになった今、村内に10か所以上に飲食店コーナーを設けた。

牛鍋屋、洋食屋、ホットドッグ屋、カレーパン屋、茶房、コロッケ屋、カフェ軽食屋、うどん屋、ホテル喫茶室、そしてショットバー。

そう、アルコールお断りから、アルコール販売、屋台食べもの屋を大幅にふやした。

建物すべてを訪ね歩けば、4時間半は優にかかるいま、

滞在型のテーマパークへ方向転換した。

これが、当たっている。

明治村は、喫茶・軽食に限らず、食事も取りながらゆっくり時を過ごすテーマパークへ変身に成功してきた。

いま 明治村が おもしろい (1076)

いま 明治村が おもしろい。

このごろ 博物館明治村へ よく足を運ぶ。

ここ5年前くらいと比べても、

いつ行っても 何かをやっている。

いつ行っても 何かしら新しい建物が増え、新しい展示・催事をやっている。

この夏の驚きは、着物・ゆかた姿の来場者女性が多かった。

「ゆかた姿の女性は 入場無料です」キャンペーンの勝利。

このアイデア・戦術はたいへん好評だった。

名鉄犬山駅前の明治村直行バス停に限らず、電車の中でもよく見かけたそうな。

クルマで御来場のお客さまも大抵は男性がエスコートしていたり。

ゆかた姿の女性がわんさかと居れば、男性客も増える。

珍しくなってしまった、つい100年前の建物をみる、から、

建物を外から眺めるだけでなく、中を全面公開し、家具調度品にも触る、座るなど、建物の中での明治を体感してもらう方針へ転換した。

建物の中の空間で、明治の暮らし、遊び、歴史、風俗などを常設展示する。

”学芸員”として、名鉄グループ社員をキャリアローテーションの一環として転勤・配置し、解説員・案内人・顧客サービス研修として経験させる。

市内近郷に限らず、建物ガイド・設備機器解説ガイドのボランテイアを数十人以上を公募確保し、来館者をもてなす。

なにか いつも愉しい場所になっている。

電磁記録乗車券磁気カード (1075)

仕事先は 駅前とは程遠く、路線バスも通らない工場、事業所が多いため、日ごろはもっぱら自分の車で走り回っている。

久しぶりに お客さまと駅で落ち合い、電車で出かけた。

切符を買って改札へあわてたのは、自分だけで迷惑をかける。

思い切って、電磁記録乗車券磁気カード(manaca)を買うことに。

手続きは簡単だったが、無人駅では販売していなかった。

改札通過は手軽で便利この上ない。結構なことだ。

だがドイツ地下鉄のように改札機自体が無いほどに、利用者が乗車賃をキチンと支払う国にはまだ程遠いかな。

(地下鉄区間が ほぼ同一料金のドイツ中核都市の場合)。

コストダウンでユーザー還元 (1074)

久しぶりで ローカルの電車に乗った。

平日の朝 8時40分・・。

ラッシュアワー過ぎで、車内は空席ばかり。

座席数乗車率で25~30%か。

ラッシュも昼間も4両編成。2両で充分。

弱だとしても冷房が効いている。この季節窓を開けたら・・。

明るい日差しの中、車内照明はフル点灯。

なんで照明を消すか、間引きしないのか?

電鉄会社は言うだろうな・・

「電力会社とは定格定量需要家契約で、車内エアコン、車内照明灯のこまめな省電力努力は実効少なく大差が無い・・」とか。

車輌基地の敷地コストよりも、車輌数編成替え運用コストよりも、線路の上を走らせていたほうが安上がりです・・とか。

コストダウンで利益を確保することには熱心な経営者陣だろうな。

コストダウンで早朝から深夜まで電車に乗れる利便とか、

電車賃の値下げで利用者を増やすことで「利益額」も確保させてもらうことが、沿線住民が増え、利用者増につながる法則を実現してもらいたいなあ。

京阪神や武蔵野の経済圏では、この50~80年地道に、理念として実現して来ているのに・・。

一車輌あたり百を超える広告マスに、せいぜい25~30枚の広告。

それも半分は電鉄会社と自社グループ企業の広告。

明るすぎる照明、肌が冷えすぎるほどの冷風。

うるさすぎる吊り広告。 ガラガラの座席。

百年ヴィジョンを見据えた経営信念は、垣間見ることもできないなあ。

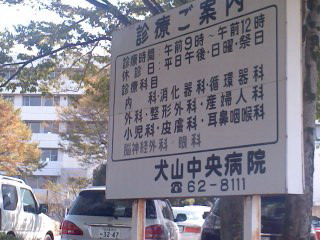

”市民病院” (1073)

知人のお見舞いで”市民病院へ”

検査入院ということで、落ち着いた病室にひと安心。

病室からのながめが いい。

北に”犬山城”

南に”尾張富士””小牧山”

へえ~ なかなかの眺めですなあ・・。

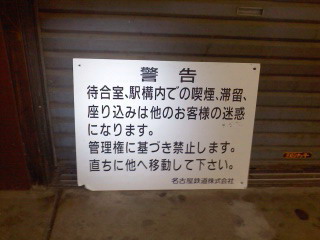

警告文 (1072)

夜なべ仕事の途中、買い物にでた。

田舎町の駅舎。

改札口まえのエントランスホールに新しい看板ボード。

「警告」

「待合室、駅構内での喫煙、滞留、座り込みは 他のお客様の迷惑になります。 管理権に基づき禁止します。 直ちに他へ移動してください。」名古屋鉄道株式会社。

夏休みも終わり、秋口になってから設置された・・。

警察署が「不審者、チカンに注意」と立て看板をあちこちに立てて、パトロールをした夏時期が過ぎてから、現われたのが滞留、居座り御断りの警告ボード。

若者たちが、楽しく、堂々と、夕涼みやおしゃべりができる場:ステージを地域で用意できたらいいなあ・・。

きょうの残照は・・ (1071)

中秋の名月は 残念ながら雲の切れ間がなかなか現われず、

待ちくだびれて仕舞うほどだった。

きょうも残暑きびしい夏日だった。

うす曇り気味で、陽が傾き、やがて残照のときを予感させる。

いくらか気温が下がってきたが、蒸し暑い。

・・・なにか ほんわかな残照になりそう。

中秋の名月 (1070)

陰暦8月15日 中秋の名月。

ラジオから聞こえてきた「今夜のお天気予報」・・

「くもり ときどき満月」ときた。

??

「雲がかかった空模様だが、ときどき雲の切れ間から 満月を見ることができるでしょう」

仕事の帰り道、車を停めて しばし待つ・・。

出た! 満月が顔をのぞかせた。

「名月や 池をめぐりて 夜もすがら」(松尾芭蕉)

陰暦9月13日の「十三夜」がたのしみだナ。

ゴミの分別 (1069)

高速道路のサービスエリア。

トイレ休憩、ちょっと一服、車内のゴミ整理・・。

「ゴミの分別リサイクルに ご協力下さい」

「ゴミの減量。資源ゴミのリサイクル」は、やっとこの国の文化になりつつあるようだ。

”ゴミ箱”が”リサイクルボックス”へ進化してきた。

ずら~りと並んだボックスは、パーキングの景色に定着してきた。

PA,SAの規模やらによるだろうが、

リサイクルボックスは8~10個くらい。

ペットボトル、飲料用紙パック、スチール缶、アルミ缶、雑誌・新聞紙類、空きびん(無色)、空きびん(茶色その他)、プラスチック容器・包装、そして可燃ごみ・・など。

少し離れたところからしばらく観察。

レジ袋に入れた車内のゴミなど手にした人たち・・。

おやおや ちゃんと袋の中からひとつづつ取り出して、仕分けしながら入れていく。

この国も、ドイツ並みに、ゴミ分別・資源リサイクルの文化国になる日も、もうそこまで来ている・・。

9.11.あれから10年 (1068)

9.11.あれから10年。

3.11.もう半年。

元沖縄総領事ケビン氏流に言うならば「日本のリーダーに必要な要件は、決断力と、即効性のある対応をする能力」。

大地震大津波による激甚大震災。

復興・創造のグランドヴィジョンのひとつも出さない為政者。

原発事故人災が汚染し続ける放射性物質。

汚染される森林・里山里川里地、里海・沿岸・海洋。

ン十年以上にわたって被爆リスクのある山河大地と大海の、

国有・国家管理化のヴィジョンも出さない為政者、官僚、学者。

ここは自助共助でコミュニテイが100年の計で、

自らの安全を創り上げることが、わが身わがまちを勝ち残らせる、最強の生存基盤つくりとなる、だろう。

「日本のリーダーに必要な要件は、

決断力と、即効性のある対応をする能力」。

それは、多数を得るまでコンセンサスつくりに汗をかくことではない。

「巧遅拙速」

時を失することのリスクの大きさを、肝に銘じておきたい。

ましてや、当該原子炉の設計者や原子炉事故対策の先進国アメリカの緊急支援隊員480人の緊急派遣を、小理屈をならべて結果拒絶し、時を逸した為政者の決断力と無知不知不勉強の失策は、この国を核汚染国にしてしまった。

広島・長崎で被爆国だったが、

フクシマでは大地・大気・海洋の放射性物質汚染国となった。

節電令 -2- (1067)

政府が 東北電力・東京電力に発した15%節電の「電力使用制限令」が、9月9日解除された。

国策会社・9電力はこぞって”15%節電のお願い”を合唱。

国策会社・中日本高速道路も、利用者へ節電中ご協力のお願いに走った。

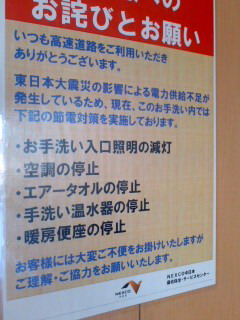

東名阪自動車道 御在所SA。

「現在 このお手洗い内では 下記の節電対策を実施しております。

1)お手洗い入り口照明の減灯

2)空調の停止

3)エアータオルの停止

4)手洗い温水器の停止

5)暖房便座の停止

お客様には大変ご不便をお掛けいたしますが、

ご理解・ご協力をお願いいたします。」

・・・もっと素直に「過剰サービスでした。この国の百年先のために、公益の衛生管理・防疫上必要な設備・供用態勢に見直します。

過剰なサービスを避け、ご利用しやすい通行料金でサービスをさせていただきます。」で良いのでは・・。

真夏にも便座の暖房をしていたのか!

真夏にも温水手洗いのため湯沸かしをしてたのか!

エアータオルはなぜ要るのか。

空調って言うのは、冷房してたということか!

外国の文化の人から「なんでこんなに明るくするの?」と言われていたことを、節電対策の一項目に組み入れるのか。そもそも過剰品質・過剰サービス、過剰な無駄遣いをして、高い通行料をお願いしておりました・・と言ってくれたら、納得できるのになあ。

節電令 (1066)

「この夏は、業界ごと輪番操業態勢へ」

突然 自動車業界は、木金操業停止・土日~月火水操業へ。

工場構内に限らず、納入・出荷・物流・業務サービス・・各業界が、否応無しに適用される。

素材・部品の供給から、引き取り・配送・販売現場まで態勢つくりに追われた。従事する作業員の勤務体制の変更は、家族・地域との生活態様のズレに困惑し続けた。

政府が東北電力・東京電力に発した15%節電の電力使用制限令。

平日ピークの対前年比での需要抑制実績の着地見込みは、

東北電力 ▲21.3%、東京電力 ▲21.9%。

今夏は昨年よりも気温が低かったので・・・。これが総括かよ?

水力・火力・原子力・その他別に、供給元内訳は?

供給元別操業率は?

供給元別の供給フル稼働能力に対する稼働率は?

休止中火力設備の稼動再開努力はどこまで進んだ?

水力貯水量維持増加への企業努力はどこまで進んだ?

(鶴の一声、政令の紙切れ一枚で)電力危機を乗り切った、としたり顔で解説するコメンテーター!

そんなことより、情報を洗い出して来い!

国策企業の保身、経営責任回避の役員室をリポートしてくれ。

夏祭りは仕事日。 参加できなかったおとうさんと子たち。

「おとうさん、秋の運動会には来てくれる?」

【写真】 2011.9.9.日経新聞より

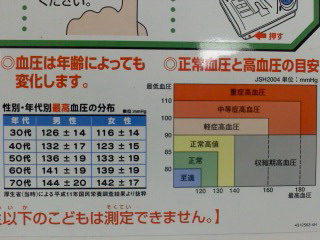

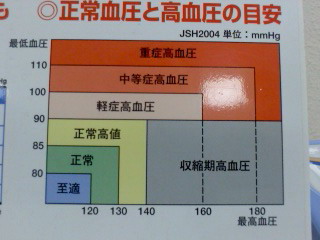

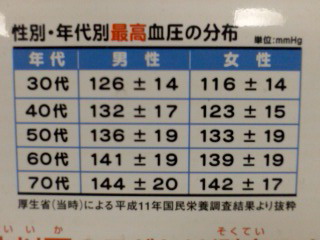

自力血圧計 (1065)

病院へ お見舞いに行った。

待ち合いロビーに 自力血圧計。

さっそく腕を入れてみる。

ん・・? 最高血圧 151mmhg ?

そんなに高くないはずだが・・。

もう一度。 143mmhg。

う~ん そうかなあ。

よし、もう一度。 135mmhg。

なんじゃ これ。

わずか10分足らずのうちに こんなに変わるのか。

計測の前に 落ち着いて座り、

深呼吸を3つしてから測りなさい、と。

通りがかりの看護師さんが教えてくれた。

まあ、まあ こんなものか。

台風一過 (1064)

台風12号。

のろのろ台風、 長雨・豪雨台風。

台風一過。

秋の 空。

【写真】中ほど右手:日本コンクリート工業の工場。

五条川の処暑 (1063)

目の前の 五条川。

処暑の景色は 蒸し暑い。

尾張平野の東半分をおおう大河(一応は県管理の一級河川)であるが、ここ2~30年間は 水量が少ない。

1868年5月14日 入鹿池の破堤・大洪水。

1910年ごろまでに、新郷瀬川(人工放水路)の完成で、農業用水供用期間は配水するが、農閑期には水質浄化維持程度の通水となる。

このごろ、ハエ、フナ、センぺラなどの魚が戻ってきたのがうれしい。

春はサクラ、夏は涼風。

(よい子はここであそばない、と指導する”教育”に違和感を感ずる)

校舎の耐震化工事 (1062)

小学校の校舎耐震化工事。

南舎、中舎、北舎のうち、耐震化工事対応できたは南舎だけ。

中舎、北舎は建て替えを要す・・。

手始めに体育館の取り壊しと 新校舎建築。

やっと始まった。

体育館は夏休み中に姿を消した。

「新・東舎の竣工」が待たれる。

防災訓練 -学童引き渡し訓練- (1061)

9月1日 防災の日。

防災訓練 学童引き渡し訓練(お迎え下校)が行われた。

「緊急時における「学童引き渡し方法」について、学校と家庭間の連携を図る上で、不明な点や問題点を把握し、改善し万全に備えられるようにする。」(訓練の目的)

(想定)「14時30分ごろ、愛知県内に”東海地震注意情報”が発表され、保護者のお迎えによる下校が必要となる。児童に荷物を持たせ、運動場に待機させる。教員はお迎えに来られた保護者との手続きを行ない、児童を引き渡していく。雨天の場合は、教室での引き渡しを行なう。」

「東海地震注意情報」を校内放送で発表する。

保護者に「訓練緊急配信メール」を送信する。

お迎えの保護者は「引き渡しカード」を担任に渡し、確認後児童とともに下校する。

お迎えの無い児童は通学班ごとに、教員が引率下校する。

通学班ごと引率下校に移行後も、お迎えに来られる場合は、確認後児童の引き取りはできます。

兄弟姉妹がいる場合、上の学年のお子さまから引き取りに行って下さい。

訓練日が月初日で平日昼間という設定。

祖父母や、お父さんの出迎えもちらほら2割がたかな。

遠方の人、仕事先から駆けつけた人など、車でのお迎えも少し。

一斉下校と車の交錯を避けるため、下校路の手前途中で車を停めて、校地へは歩いてお迎えに向かう配慮・措置も要るかな。

訓練とはいえ、皆んなが落ち着いて、粛々と進んでいるさまに、

「このまちは 文化度が高い!」

秋は近い (1060)

残暑、台風接近、めまぐるしい。

雲の切れ目にのぞく青空には、

秋の兆しも・・。

街ゆく人の衣装の色合いも、

真っ白一色から 薄いとはいえ色ものが。

秋は すぐそこまで近づいている。

芝生の校庭 (1059)

夏休みももう終わり、という日に、

都会のど真ん中の小学校の脇を通りがかった。

炎天下なのに、子どもたちの元気な声。

小学校の校庭で、小学生チームと若いお兄さんたちがサッカーに興じている。

校庭は 青々とした芝生のグラウンド。

やっぱり芝生のグラウンドは いいなあ・・!

雑草取りは 子どもたちの仕事。

芝刈り作業は お兄ちゃんたちがやってくれるのかな。

草取りをする。 傷んだ箇所の目土入れ・補修をする。

水をやる。 肥料を与える。 春先には空気穴を掘る。

子どもたちが自分で手入れ、維持をするところにこそ、

情操教育の原点がある。

うらやましいなあ。

うちの街では なんでサバ土、小砂利の運動場なのだろう。

【写真】東桜小学校(名古屋市NHK放送センター東隣り)

美しいまちづくり (1058)

隣り町で見つけた・・。

「ご主人さま

犬の◇◇でみんなが迷惑しています。

・・・・・・ 美しいまちづくり条例 」

はたして ◇◇には どんな文字が入るか・・?

雨風にさらされて(たぶん赤色文字)消えてしまっている。

すくなくとも「○○○○○により 罰せられます」ごとき標札よりも、ユーモアもあり、ポジテイブでよろしい。

とかくNO(ノ―)とか、禁止文言でない。

○○○○しよう!と 呼びかけるのが うれしい。