アーカイブ: 2012年3月

サクラ サク (1271)

サクラ サク

よく聞かれる季節。

就職・入学・進学

めでたい季節だ。

文部省唱歌”ふるさと” (1270)

このところ 毎晩 ”ふるさと”の歌声を聞く。

ふしぎな唱歌。

何度聞いても ほのぼの、まったり、あたたかい歌。

この国の 国民的愛唱歌

この国の 山河 山紫水明、里山里地の魂、心

まことに ふしぎな唄・・・:

兎(うさぎ)追いし かの山

小鮒(こぶな)釣りし かの川

夢は今も めぐりて

忘れがたき 故郷(ふるさと)

如何(いか)に在(い)ます 父母(ちちはは)

恙(つつが)なしや 友がき

雨に風に つけても

思い出(い)ずる 故郷

志(こころざし)を はたして

いつの日にか 帰らん

山は青き 故郷

水は清き 故郷

作曲:岡野貞一、作詞:高野辰之 「故郷(ふるさと)」

1914年(大正5年)「尋常小学校(六)」に掲載。

”下呂の歌”「ふるさと」大合唱 (1269)

動画配信サイト「16LIVE」で、下呂市萩原町での、

「石田よしひろさんの話しを聞く会」を見ていた。

開演からそろそろ2時間になるころ、お開きに。

ン? このまちの誇りを みんなで歌おう!という。

唱歌「ふるさと」を”下呂のうた”にしよう!と。

地元の尺八自慢のだんなさんの伴奏で。

・・・・

いいねえ・・。 いいねえ・・・。

「故郷 ふるさと」大合唱 (1268)

益田川。

なぜか中・下流域では 飛騨川という。

霊峰・御嶽山から発する雪解け水が、

小坂・萩原・下呂・金山を 滔々と流れる。

この春”ふるさと清流会”という市民活動がすすむ。

その”ふるさと講演会・交流会”が毎日各所で開かれる。

きのうの集会で、国民唱歌・故郷ふるさとをテーマソングにしよう!と声が上がった。

そしてメロデイーを口ずさむうちに、大きな 大合唱へ!

この唄の、こんなに大きな力を 爆発!させたように。

いまから丁度100年ほど前に、文部省唱歌として、

小学六年生の音楽教本に 載せられた歌。

”ふるさと”がテーマソング。

いいなあ・・。

稼働日数と 財布の中身 (1267)

(ある日 呑み屋での話し)(つづき)

おまえら、ゼニになる働き日は 年間何日だい?

・・・・ おれの会社は、年間カレンダーで240日だ。

わしんちは、250日くらいかな。

おいは、自営業だもの、300日ちょっと。

自分の一年の稼ぎ高を、割ってみろ。

それが 自分の日給ってわけだ。

・・・・ おれは、ン万円ちょうどくらいだ。

わしんちは、ン万ン千円にしかならないな。

おいは、自営業だもの、よくわからんなあ。

丼の中に手ぇ突っ込んで やりくりしてる感じ。

つまりは、これぐらいは きょう稼ぎたいなあ、って額を、

ポケットの中に 持ち歩きたい、ってことよ。

たくさん稼ぎたかったら、大きな長財布を使いたいよな!

(すみませーん! お代わり もう一本!!)

札入れ (1266)

(ある日 呑み屋での話し)

おい、おまえの札入れは どんなだ?

おれは二つ折り。

わしは長財布。

お前は免許証入れだったよな。・・・

さあ、これから仕事に出かける・・というとき、

おまえは 財布の中に いくらぐらい持ち合せて行くか?

(これくらいは持っていないと落ち着かないか?)

おれはン万円くらい。

わしはン万円だな。

お前はンン円って言うんじゃないよね・・・

聞いた話しだが、財布の持ち金×200倍が、

そいつの年収額に なるだろう、って。

言われてみりゃあ、そうかもね、って思うんだ。

おまえらは どう思う・・?

(・・・しばし 沈黙)

・・・・ そうか!

枚数が多けりゃ、二つ折りでは収まらないよな。

かと言って、長財布にチョロチョロってわけにもいかないし。

「すみませーん! お代わり もう一本!!」

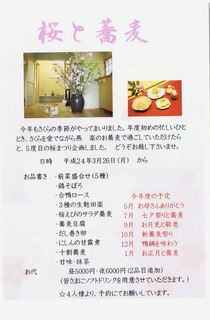

”桜と蕎麦”そば懐石案内状(燕楽) (1265)

なじみの蕎麦屋さんから、

蕎麦懐石の特別企画案内状が届いた。

かっては そばで満腹できるんかい?と思っていたが、

ここの蕎麦懐石を 愉しんでからは 宗旨替えした。

蕎麦を主材にして、よくもまあこんな料理、食べ方があるものだ!と感服し、以来すっかりファンになった。

しずかな住宅地内で、男の隠れ家!にぴったり。

やわらかな応対、もてなしにも 惹かれる蕎麦屋さん。

蕎麦倶楽部「燕楽」。 4~5人で語らいもよし、接待会食にも喜ばれる。

場所がちょっとわかりにくいが、

URLで 調べてお出かけください・・。

(あっ、完全予約制で、一日一客一組のもてなし、です)

***** ***** *****

〒480-0102 愛知県 丹羽郡 扶桑町 高雄 薬師堂28番地

蕎麦倶楽部 「 燕楽(えんらく) 」

℡ 0587-93-4040 Fax 0587-50-9040

URL : http://www3.c16.jp/20-0720/

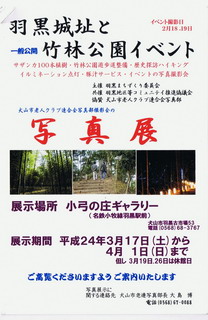

羽黒城址写真展 (1264)

「羽黒城址と竹林公園 イベント写真展」が開催中。

羽黒駅前「小弓の庄」展示室ロビーで。

さるH24.2月18~19日に開かれたイベントはじめ、

ゆかりの写真展。

犬山市老人クラブ連合会の写真部の皆さんが撮影した作品展。

力作そろいで、その腕前にビックリ!!

写真展は3月17日から~4月1日(日)まで。

小弓の庄にて。 入場無料。

ファミレス (1263)

何年ぶりかで ファミレスへ行った。

それも お昼ごはんを食べに!

外観も店内も すっかり模様が替わった。

35歳子ども2人のニューファミリのファミレス・・

そんなイメージが、還暦前後、孫連れのファミリレス・・へ。

お客さまの生活スタイルが変われば、ファミレスも変わる。

気づくのがちょっと遅すぎたが、間に合ったようだ。

きょうおすすめのランチを頼んだ。

薄味で 年配向き、かな・・。

会議とは議決するためのもの (1262)

会議し、議決し、決行する。

それが 会議 である。

当ったり前のこと。

何を今さら! と言われそうだが、そうはいかないのが散見される。

何人かが それぞれの時間をやりくりし、一堂に会する。

あるテーマで議論する。

どういう状態にするか、そのイメージを重ね合わせる。

どうやってそこへ向かうか、その方向性を「決める」。

あとは、それぞれの役割分担ですすめる。

ゴールの期限・期日までに、最短ルート、最良コスト、最良の品質でやること。

結果は、利活用者が答えを出してくれる。

その価値に対して、満足と対価を布施としていただくだけ、のこと。

会議して議論が深まらない会議。 発言しない参加者。

NO!とも言わない参加者。YES!Let's G0!とも言わない参加者。

そんな日本人が居る。前世紀まではそれが日本人の奥ゆかしさと言われた。

グローバルにやって行く時代には 通用しない。

会議とは、会して、議を尽くし、決して、行ないにつなげるための節目なのだ。

リサイクル商品 (1261)

テレビで おしゃれなスリッパ、クッション、コースターを見た。

布製。 あたたかそうな どこかゆるりとした雰囲気。

この布。 JR東日本の新幹線の座席シート布のリサイクル品。

どこかで見たことのあるような色・柄のはずだ。

二年一度の定期点検で、座席シートはそっくり張り替えるそうな。

以前は古布は焼却処分した、と。

東北山形かどこかの企業が、払い下げを受け、

冬場の家内手仕事として、縫製を仕込み、商品化している。

・・・いい話しだ。

尾張造り (神社様式) (1260)

この時季、枝垂れ梅 満開。

その大縣神社の建築様式は ちょっと独特。

出雲大社と似て、入母屋からの拝殿となる。

日本各地に 神社が建立されていく時代より、

それより旧くから鎮座される神社。

なになに造りなどと称せられる型式以前のもの、らしい。

「尾張造り」と称せられる、と言われて、妙に納得。

枝垂れ梅 満開 (1259)

枝垂れ梅が満開。

ことしは寒さが遅れ気味に強まり長く続いたため、

節分の頃には花芽が膨らむものが 半月ぐらい遅かった。

電車の中吊りポスターには、2月18日~3月18日あたりと掲出したが、半月おくれの盛りとなっている。

大縣神社・姫の宮の裏山に造られた梅林。

300本近いしだれ梅。 白梅、紅梅が咲きそろう。

3月18日 明治村開村記念日 (1258)

昭和40年 3月18日 博物館・明治村が開村した日。

誕生日パーテイはやってもらったのだろうか。

あの日があたたかだったかどうかも忘れてしまうほどに時を経てしまった。

土川元夫名鉄会長、谷口吉郎博士・初代明治村館長。

そして徳川無声さんはよく覚えている・・。

いつまでも こころに残る日。

日本人の こころの拠りどころが いくつも垣間見えられる場。

渡り鳥たちよ・・ (1257)

ことしは 庭先に小鳥たちが寄りつかない早春である。

百舌鳥、椋鳥、鶯、雀、目白・・・

モズ、ムクドリ、ウグイス、スズメ、メジロ・・・

いつもなら、赤く色づいているナンテンの実、白梅の花、甘い蜜を出すワビスケの花などに、替わり番こにやってきて、実を食べ尽くし、花の蜜を吸い尽くしていくのに。

気候の変化か、?

寒さ加減のせいで白梅(小梅)の開花が半月以上も遅れている。

でも、白い花、ピンクの花、赤い実。

どれも変わりは無いのだ。

環境が変わったか、?

変わったなぁ。

道向かいに、あたらしいお家が2軒も建った。

畑や果樹園に囲まれた一軒家が、北側西側に家が建てこんできた。

おまけにLED街路灯が2基も新設されて、夜道が明るくなった。

ナンテンや、ワビスケの木の辺りの庭木たちは、恰好な寝ぐらだったが、小鳥たちも寄りつかなくなってきたものなぁ。

寒さが間もなく緩むだろうときに、

赤い実のナンテンが 妙に目立つ。

鳥たちよ、どこへ行った?

昼間だけでも、帰って来~いっよ!!

食料自給率 (2) (1256)

国やマスコミがにぎやかに、声高くいう「食料自給率39%」。

2010年度。カロリーベース、だという。(農水省ホームページ)

農産物輸入関税を撤廃したら、輸入食料に国内農業がつぶれてしまう・・?

ところで、なんで供給された食料の「カロリーベース」換算なのだ?

売れ残ったり、調理したけど食べずに捨てたり、不健康なほど食べ過ぎたりした分も入っての自給率って、何ンの意味があるのか。

生産された食料のカロリーベースだったら?

人がそこそこに健康に生きていける必要カロリーに対する食料自給力は?

50~60~70%ぐらいは あるだろうに。

食料自給率は、食料群ごと、重量ベースで論じていた、と思うが。

このごろ、重量ベースで報じられることがなくなったのは?

「供給される食料の カロリーベース」でなければ、不都合だという人たち・・。

情報が伏せられている? 報じないように隠している?

補助金、助成制度がなくなると、不具合不都合なことでもあるのだろう・・。

やっぱり、自衛するより ないか。

家庭菜園で しこしこと畑仕事を やって行こう。

食料自給率(1) (1255)

食料自給率を高めよう、

こんなキャッチコピーの見出しで報道されることが多い。

「・・・

我が国の食料自給率は2010年度で(カロリーベースで)39%。 これは先進国の中でも大変に低い率である。

オーストラリアは173%、カナダは169%。

アメリカ123%、フランス11%。

韓国が44%、台湾31%。・・・

「・・・

食の洋風化がすすんで、自給率の低い食材を使えば全体の自給率を下げていく。

米は98%だが、パンの主原料である麦は68%。

食用油の自給率はたったの3%。牛肉など畜産品は15%前後。大豆類は20%前後。

ここで? なぜカロリーベースで言うのか。

日本国内で お腹に収めた(食べた)カロリーでなく、供給された(売られた)食材類のカロリーで表わすのか?

販売されたものが持つカロリーで表わすのか?

売り上げになったものをカロリーで表わすカラクリ・・

誰のための指標か?

・・・・ 何のために、声高に騒ぐのか・・?

21世紀は 自然と ともに生きる時代 (1254)

作家・司馬遼太郎さんのことばとして、語られる・・。

「20世紀、

人間は自然を制御できる、征服できる と考えた時代。

21世紀は、人は 自然とともに生きる。

自然の中で生かされている時代、と考える時代となる。」

熱効率のよい内燃機関で、空を飛べるようにした。

物理・化学の究極の智恵と技術で、岩石の成分から取り出した極少燃料から、原子力発電エネルギーを開発・制御した。

生物・化学の研究開発で、大増収でき、見るからに扱いやすい果実・作物を作りだした。

(哀しいかな果実は結べど、芽を出し次世代を作れない種なし果菜類だったりするが)

これからは 人は謙虚に自然に学び、自然とともに生きる、生き方の時代であってほしい・・と。

司馬遼太郎の短編「21世紀を生きる子どもたちへ」。

小学校5年生あたりの教科書で、いま子どもたちは学んでいる。

・・・・20世紀を生きてきた大人たちよ、

われわれは、21世紀の子どもたちに 夢を語れる生き方をしてきただろうか。

21世紀からの留学生たちに、何を遺して行こうとしているか・・。

せめて きれいな空と水と大地を遺してやりたい。

舟は 帆でもつ (1253)

「 伊勢は 津でもつ

津は 伊勢でもつ

尾張名古屋は 城でもつ 」

よく聞き よく使うことば。

グーッと身近なところで、

「 舟は 帆でもつ。 帆は 舟でもつ 」

ふるさと -2- (1252)

文部省唱歌だった 歌。

・・ 「ふるさと」

1

兎追ひし かの山

小鮒(こぶな)釣りし かの川

夢は今も めぐりて

忘れがたき 故郷(ふるさと)

2

如何(いか)にいます 父母

恙(つつが)なしや 友がき

雨に風に つけても

思ひ出(い)づる 故郷

3

志(こころざし)を はたして

いつの日にか 帰らん

山は靑き 故郷

水は淸き 故郷

このところ、無性に なつかしく いとおしい。

ふるさと (1251)

益田川上流 山間部の小さな町で聞いた・・。

・・・ややこしいこと、むつかしいことは知らない。

ただ、子どもや孫たちが ここへ戻って暮らしたい、と言ってくれるようなところになって欲しい。

・・・これからもっともっと良くなるから、

こっちへ帰って来い、と言えるようなところにしたいだけだ。

そのためなら みんなで力合わせるし、何でもするよ。

このまちを よくしたい!気持ちが、

こんなに わかりやすく ストレートに言えている。

う~ん・・。 (ふるさとのチカラ・・!)

三大名泉 (1250)

このごろ飛騨路へ出向く機会が多い。

下呂温泉を通る。

天下の”三大名泉”という形容詞を付けて呼ばれる。

正確には、呼ばれるらしい、と言うべきか。

なんで”三大名泉”なのか。

なぜ、有馬、下呂、草津なのか。

なぜ、登別、箱根、別府、熱海などなどではないのか。

・・?

考えすぎたら、わき見運転、前方不注意運転になりそう・・。

ゆっくり、落ち着いて考えよう。

コロッケさん 奮闘半世記 (1249)

ものまね歌手・タレント:コロッケさんの半世記をテレビ金スマでみた。

幼少年のころからお母さんがしつけ教えたことば:

“眼で聴いて、耳で観なさい!!”

辛いこと、悔しいこと、哀しいことがあっても、

「あおいくま」で生きろ!

「あせるな! おこるな! いばるな! くさるな! まけるな!」

・・自分の境遇がどんなになっても、おまえには帰るところがある・・、

母の胸に聞け、生まれた土地に聞け、観ろ。

お前の生まれた原点がある。おまえが生きる起点がある。

苦労して育て、叱咤激励し、見守ってくれる お母さん。

すばらしいお母さん。 強い女。 やさしいお母さん。

まさに、「子どもは親の背中を見て育つ。」

「子どもは未来からの留学生」 そのものの 鑑(かがみ)。

いるかさん (1248)

「ともに いっしょに・・!」

いるかさんの生き方。 いるかさんの口癖。

「ともに生きる。友が居る。ともに生きる自然がある!」

シンガーソング歌手”いるか”さん。

その活動は、ときには目立たない。

きらびやかに 誉めそやされるとも限らない存在、かも。

しかしご本人の生き方の芯は、

しなやかに、したたかである。

万人の師匠ですらある、と思う。

唄を通じて、その立ち居振る舞いで、

心の底から、みんなの幸せ、みんなといっしょに生きていこう!と。

みなみこうせつさん、アグネスチャンさん、加藤登紀子さん。

・・みんな 強く生きる人たちには 輝きがある。

山中八策 語録 (10) (1247)

石田芳弘さんが、下呂市のこれからのヴィジョンを、

下呂市が変わるまちのカタチを提唱された。

題して「山中八策」。 引用して後学の範とする。

(つづき)

まちは生命体

まちは生命体のようにリズムを持つ。好調不調はつきものです。

時代のリズムもありますが、市民のエネルギーが大きく影響します。

市民のエネルギーを引っ張り出すのが政治の大事な仕事であり、リーダーの役割です。

リーダーが明確に方向を打ち出すことにより、まちは必ず再生します。

再生を固く信じ、それに向かって市民みんなが力をあわせて研究し、工夫と努力に全力投球することが大切です。

市民一人ひとりが真剣に考えれば、まちは必ず再生します。

下呂市の課題

・ クリーンセンター

・ 下呂温泉病院、金山病院の今後/病・介護連携

・ 医師不足対策(医師偏在対策)

・ 鳥獣被害 ・ 高齢者福祉施設の待機者数

・ 下呂温泉病院跡地利用と中心市街地の活性化

・ 合併後の一体感をつくる/均衡ある下呂市の発展 ・ 雇用対策/後継者不足

(石田芳弘さんの 山中八策 了)

(2012年2月20日 発表)

山中八策 語録 (9) (1246)

石田芳弘さんが、下呂市のこれからのヴィジョンを、

下呂市が変わるまちのカタチを提唱された。

題して「山中八策」。 引用して後学の範とする。

*********

(つづき)

ピンチこそチャンス

過疎化、少子高齢化、人口減少、財政力悪化等に対し、従来の延長線上にある発想ではなく、今こそ価値観を変える時である。

経済の指標から文化の指標にパラダイムシフト。

中央依存体質から自立の道へ歩みを進め、下呂市が持つ大自然の底力を引き出そう。

人口規模は小さいが、品格あるまち。オンリーワンのまちづくり。

そのためには、下呂市の外からの視点が不可欠です。

外の人材との交流が下呂市を変える。

下呂市への人材流入によるハイブリッド政策です。

歴史を大きくとらえると、

人間が自然を支配できると思い上がった20世紀の都市文化は今大きな壁に突き当たっている。

21世紀は、もう一度人間と自然の共生が求められる時代となりました。

人間は自然の恩恵を受け生活するものです。

神がつくった大自然の力に溢れた下呂市こそ、21世紀型の最先端を切り拓くまちなのです。

(つづく)

山中八策 語録 (8) (1245)

石田芳弘さんが、下呂市のこれからのヴィジョンを、

下呂市が変わるまちのカタチを提唱された。

題して「山中八策」。 引用して後学の範とする。

(つづき)

8.資源エネルギー政策

~豊かな木質素材と自然エネルギーの開発~

わが下呂市は市域の90%以上が山林であり、かつ標高差が2000メートルを超えている。

この自然環境を利活用し、小水力発電をはじめ風力、バイオマスなど豊かな自然エネルギーを開発。林業を再生し、木材やエネルギーの地産地消を目指す。

(つづく)

山中八策 語録 (7) (1244)

石田芳弘さんが、下呂市のこれからのヴィジョンを、

下呂市が変わるまちのカタチを提唱された。

題して「山中八策」。 引用して後学の範とする。

(つづき)

7.農林漁業と食文化の発信

~医食同源・食文化の発信~

下呂市の農業は素晴らしい素材の宝庫だ。

水、米、野菜、果物、魚、肉、地酒などなど、健康美味な食材が豊かに揃ったまちである。

オンリーワンの食文化を、ネットなど最新情報技術を駆使して徹底的に全国に発信していく。

これこそ真の観光政策であり長期成長戦略である。

・ グリーンツーリズム

・ 郷土料理の発信

(つづく)

山中八策 語録 (6) (1243)

石田芳弘さんが、下呂市のこれからのヴィジョンを、

下呂市が変わるまちのカタチを提唱された。

題して「山中八策」。 引用して後学の範とする。

(つづき)

6.まちづくりと産業政策

~霊峰御嶽を下呂市のランドマークに~

下呂市の豊かな自然や温泉は霊峰御嶽のたまもの。

御嶽の雄大なふところにいだかれて、愛知県を含んだ下流域の生活や文化も息づいている。

この壮大な御嶽への尊厳と感謝を市民共通の誇りとしたい。

・ 滝めぐり

・ 馬瀬川・益田川(ましたがわ)の清流、位山の原生林、野鳥、美しい星空

・ 連携強化/

中津川(リニア新幹線)、高山(観光・高地トレーニング)、郡上八幡(観光・濃飛横断自動車道)、白川郷(観光・美しい村連合)、愛知県・名古屋市

(つづく)

山中八策 語録 (5) (1242)

石田芳弘さんが、下呂市のこれからのヴィジョンを、

下呂市が変わるまちのカタチを提唱された。

題して「山中八策」。 引用して後学の範とする。

(つづき)

5.医療・介護

~日本の名泉から世界の名泉へ~

全国ブランドの温泉と永い歴史文化のある町の魅力をさらに多様化し、高齢化社会の医療・介護に対応した、例えばヨーロッパの温泉地のような世界的温泉保養地をめざす。

・ 観光客数で高山市に追いつき追い越す観光戦略

・ 海外先進地との交流/バーデンバーデン(独)、エビアン(仏)

・ 世界の美しい村連合

・ 温泉の効能/東洋医学と西洋医学

・ 医療ツーリズム/温泉療法の推進と健康保険適用

・ 交流人口を交付税算定のファクターに

(つづく)

山中八策 語録 (4) (1241)

石田芳弘さんが、下呂市のこれからのヴィジョンを、

下呂市が変わるまちのカタチを提唱された。

題して「山中八策」。 引用して後学の範とする。

(つづき)

4.教育

~全市博物館構想~

まちづくりはひとづくり。

子育て、子どもの教育はもとより、健やかに老いる生涯学習のまちづくりを目指し、IターンやUターンを誘発する。

・ 森が学校

・ 物語性の創造/泉都物語

・ 石の文化/巌立、下呂石、岩屋岩陰遺跡、位山伝説

・ 歴史と自然遺産の発掘

・ 芸術・文化とスポーツの振興/

オペラと地歌舞伎、洋楽と邦楽、

高地トレーニング、サイクルスポーツ、トレッキングルート

・ 伝統芸能に光を/郷土芸能など

(つづく)

山中八策 語録 (3) (1240)

石田芳弘さんが、下呂市のこれからのヴィジョンを、

下呂市が変わるまちのカタチを提唱された。

題して「山中八策」。 引用して後学の範とする。

(つづき)

3.行財政改革

まちづくり基本条例と住民自治

地域主権の流れの中、基本条例を制定し中山間地域の自立(自律)モデルとなるよう徹底的な行政改革を断行。NPOなどの市民活動に公的分野、公的業務を大幅に委託する。

・ 地域自治会とコミュニティ活動の連携

・ 職員の給与水準の見直し/職員数の削減/職員の能力開発

・ 行政委員会の再生/教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、

固定資産評価委員会、監査委員会

(つづく)