アーカイブ: 2011年12月

暮れゆく (1179)

”絆”を確かめ合った 年。

暮れゆく 年。

(成田山名古屋別院から 犬山城・夕暮れ富士(伊木山)を望む)

防犯街路灯 (1177)

年の暮れも押し詰まってきた時期に、電柱に街路灯が付いた。

町内の街路が 急に、明るく照らされるようになった。

LED街路灯。

たぶん 40VA(33W)。アルミダイカストでアクリル樹脂焼付け。

結束バンド式。省エネと、夏の虫が寄り付きにくいのが 売り。

取り付け工事費込みで、一基あたり8万円くらい、とか。

(器具だけなら3~4万円で、通販で手に入るが、

取り付け工事は、電気工事屋資格者限りの”利権もの”)

これまでの水銀ランプ100Wの光源寿命12,000時間に比べたら、

60,000時間との触れこみは、電球交換の手間ひまは 楽だ。

年間の電気料が、水銀ランプ10,000円から、LED3,000円へ。

3~4年ごとのランプ交換が、10年以上に延びれば、助かる。

小さな光源30球ほどからの光束は、当初いささか まぶしい。

これが3年も経つと輝きが鈍り、頼りない明るさになる。

照明器具は、取り付け当初よりも、経年後の定格もの で、

この手の街路・防犯灯は、手もとで新聞が読めるほどではなく、

4m先で、人の挙動や姿勢が判別できる程度を確保、という。

この明るさでは、足元の家庭菜園で、キュウリ、トマト、ナスなど、花がなかなか咲かなくて、実の付きが悪くなるのが、悩ましい・・。

一年前、首長選挙で「安全、安心な 明かるいまちづくり」を叫ばれたが、これがひとつの”公約実現”だったのかナ。

トリスハイボール (1175)

食品売り場 酒コーナーで見つけた。

「トリスハイボール」・・

焼酎を「チューハイ」にして売り出してから、

かれこれ四半世紀になるかナ

行き詰まり感がまんえんするとでてくるのが、あたらしい酒

暮らしも、夢も、見通しが立たない時代・・

トリスおじさんのキャラクターもさりげなく小さくあった。

伊勢湾台風、60年安保改定騒動のもやもやから、

所得倍増論で夢に向かって走り出そうとする時代。

半世紀前のあのころが思い出されるハイボール。

ニッカも、宝酒造も、350ml缶入りで。

アルコール度数7%。 そんなもんだったかな。

「家飲み」の主役に躍り出そうな予感がする。

モーニングコーヒー (1174)

朝から きょうはアッシー君。

おつかれさま!と ごほうびにモーニングコーヒー。

はじめて連れて行ってもらった珈琲店。

だが、この辺りは魚料理の店があったはずだが・・。

半年ほど前に まるごと衣更えしたとか。

建物もまるきり建て直した、と。

中は100席ほど。

当節 先祖返りしている、喫茶店の「珈琲店」。

メタセコイア (1173)

名古屋城前、 三の丸。

合同庁舎、中部経済産業局。

ケヤキ並木が 葉を落とす頃、

今を盛りに 目いっぱい 色づいていた。

布池カソリック教会 (1172)

冬の街なか。

裏通り。

青空に 教会の尖塔が・・

「布池カソリック教会」

冬至。 冬至祭り。

クリスマス。

すがすがしい 気分。

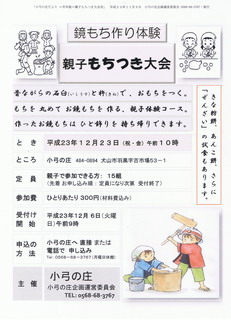

親子もちつき大会(小弓の庄) (1171)

冬の寒波第1号。

カラッと晴れた、小寒い朝。

鏡もち作り体験~~親子もちつき大会~~

小弓の庄 企画運営委員会 自主事業。

わらぞうり作り講習会、しめ縄作り講習会、

そして ことしは「親子もちつき大会」の挑戦。

朝から準備におおわらわ。

”むかし取ったキネツカ”よろしく中高年も参加。

きな粉もち、あんこもち、ぜんざい、さらに やきいも。

ケーブルテレビ局も取材に駆けつけた。

子たちの元気、食欲に びっくり。

鏡もちも ずらりと並んで 勢ぞろい。

来年もまたやりた~い!

こんなに大勢によろこんでいただけるとは。

ステンドグラス 三人展 ~小弓の庄~ (1170)

年の暮れ クリスマスが近づくころ、

「ステンドグラス 三人展」がことしも開催。

小弓の庄 自主企画事業。

地元の三人さんの作品がでそろった。

ことしは「明かりもの」が多い。

デザインも一段と 手の込んだものたち。

ブルー系。そして真っ赤な色。

ことしの流行りなのかなあ。

高速道路 冬景色 (1169)

あっちから こっちへ。

移動は 高速道路で 東奔西走。

ちょうどお昼どき、行き交う車も やや少なめ。

いなか町から 高速へ。

おっちら走って 都市高速へ。

高層ビルが 目に入る。

わあ 街なかは 混み合ってるぞ。

明日からは また一段と寒くなるという。

ナンテンの実 (1168)

この時節、ナンテンの赤い実が よく映える。

初夏に 白い花をつけたナンテン。

夏場の 緑色の実をつけたのが、真っ赤に色づいてきた。

ツグミ、ムクドリ、ヒヨドリの渡り鳥が。

ひと休みするこのころ ちょうど熟す。

いや ちょうど熟したころに 渡り鳥がやってくるのだな。

用心深いヒヨドリなども キョロキョロしながら、

つぎつぎと ついばんでいく。

「難を転ずる花」は、福寿草と合わせて、

「難を転じて福となす」と、縁起もの。

「自然の中の人間」 (1167)

興福寺 貫主の多川俊映さんの寄稿文・・:

昨今「自然と人間」あるいは「自然保護とはいかにあるべきか」など、社会の重要なテーマとしてくりかえし論じられている・・。

・・自然を人間の都合によってコントロールしようとする思惑の範囲を出ない。

自然と人間と、一体どっちが上なんだろうか。

阪神淡路大震災、中越地震、東日本大震災・・。

「オレ、なにも悪いことしてへんねやけど」・・。

ひとは、「自然の中の人間」である、こと。

その自然の中の私たち人間がどうあるべきか・・、

それをこそ論じたいではないか。

そう、多川さんが示すように、

時として牙をむき出し強烈に襲いかかる自然に、人間はそれが収まるまで身を縮めて待つしかない。

そういう「微細な者同士が 共に生きる」、

それが共生(ともいき)の思想だ、と。

”自然との共生”・・

これを”きょうせい”とは、なんと傲慢なことか。

ひとは「どこまでも、人間の都合など いささかも斟酌しない”自然”の中に暮らしている。イヤ、暮らさせてもらっている。

”自然の中に””共生(トモイキ)”させてもらっている、のだ。

<出典: 2011.12.17.中日新聞「人生のページ」>

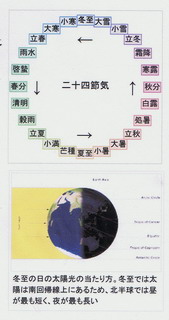

冬至 (1166)

間もなく 12月22日。

「冬至」

冬至の日には、ゆず湯に入って、

かぼちゃを食べると、風邪を引かないと聞く。

日の出・日の入りの方角が、いちばん南寄りとなる。

今ごろが、昼間がいちばん短かく、夜が長い。

二十四節気。

冬至・夏至を上下にすると、また ちがって見える。

(立春・立秋ばかりが 機軸ではない)

<写真> 出典「Wikipedia」

陶壁画 (加藤唐九郎・作) (1165)

さるコンサートで、

ひさしぶりに 犬山市民文化会館へ。

ロビー正面いっぱいに 巨大な陶壁画。

あの 加藤唐九郎さんの作品だった。

作品の題は、「 蓮巴流傳 」。

振り向けば、 初冬の陽射し。

犬山祭りの車山の レプリカもあったのだ・・。

渡り鳥 (鴨) (1164)

犬山 白山平・丸山地区。

徳ヶ池。

もともとは農業用水であったろうが、

住宅開発が進んだ いまは、地域の調整池、の感。

やっぱりここには、ことしも渡り鳥の鴨がきた。

おしどりたちも いる。

水面に パンくずとおぼしきものが 投げ与えられていた。

そして、後背地には、

東之宮古墳・白山神社の 山容がかまえている。

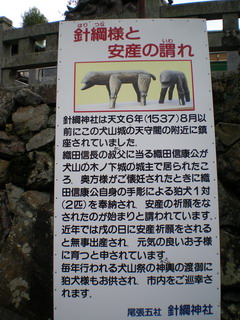

針綱神社 (厄除け祭り) (1163)

犬山城。

針綱神社。

七五三が過ぎたら、安産祈願と知った。

ところが その先があった。

三月三日 ひな祭りは、

「女の厄除け祭り」です、ときた。

う~ん、謂われてみれば わからぬ わけではない。

国家安泰 町中安全、村中安全、

そのつぎは 子孫繁栄、だものな。

針綱神社 (安産の神様) (1162)

犬山城。

山城は 針綱神社の奥の山に位置する。

知らなかったなあ・・

針綱神社が「安産の神様」でもあった、とは。

大鳥居と その脇の大銀杏。

犬山城 (1161)

いつ見ても この眺めは いい。

なにも言うことなし。

師走の 山城。

牛丼の吉野家 (1160)

朝から あわただしい日。

幼な児が 「牛めし喰いに行こうよ、だって!」

あの牛丼の吉野家が、きょうは特別メニューの日だという。

ほんの数分ほど早かったらしく、運よくテーブル席へ。

ちょっとの間に 大勢の人が 待ち行列をなしていく。

満腹して 外へ。

思えばもう40年も前になる。

新橋駅前に すき焼き一人前をどんぶりに盛り付けて、

「牛丼」と名づけたファストフード専門店が出現し、

まるで朝めし屋風情で 大はやりで賑わっていた。

たかが昼めし、腹ごしらえのために行列してまで食べる店だった。

山手線に乗りかえて わざわざ通うほどに 病み付きになった。

栄枯盛衰、経営陣の顔ぶれは入れ替わったが、

年老いても この味が たまらず、なつかしい。

「蜂のムサシは死んだのさ・・・♪♪」

街中に ガンガン流れていた頃の なつかしい味と賑わいだった。

明冷。 大木曾の流れ (1159)

きょうは いつもとちがうルートで。

いつ見ても いつもと変わらない とうとうたる流れ。

上流から見ても、下流から眺めても、とうとうと。

ことばは 要らない。

ただ しずかに 付き合うだけ。

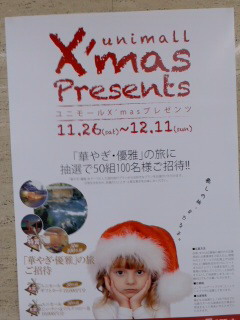

クリスマス セール (1158)

地下街へ潜りこむのも 久しぶり。

クリスマスセール真っ只中。

この年、クリスマスセールに 胸躍らせて、

財布のひもが ゆるむのだろうか・・。

暗くなったビジネス街。

明かりの灯った ビル。

ことしの キーワード、未曾有の大災害。

どうか おだやかに過ぎますように・・。

犬山城。 師走。 (1157)

師走。

犬山城。

人出は ともかく、町並みが うら寒い。

なんでだろう・・。

土地所有者の 自覚と協力の足並みが揃わない、とか。

土地所有者が この土地で生業を、糧を得ているとは限らない。

固定資産税を払いながらも、その土地に住むでもなし、活用放棄地。

明治維新は 土地所有を平民へも開放した。

財力ある平民が 城主(お上)から払い下げを受けるがごとく、

殿様から 平民に 所有権・利用権が 移し変えられた。

敗戦後、田んぼの農地解放ともどもに、

不在地主の土地は 庶民(平民)にも「土地私有者」の時代となった。

土地バブル期を経ても、いつかは大金を得られるかもしれないお宝となった。

地域で活かして使うよりも、利得の皮算用が優先する風潮。

利他に活かして 生きる(生計する)よりも、

利己に抱える、耐える。 将来に備えて温存放置する。

せめて「自分の土地だから、自分がどんな風にしておこうが勝手じゃ」という気風だけは なんとか地域で取り戻せないものか。

利他に活かして生きる。

そんな時代になってほしい・・。

城下町。 歩行者天国。 (1156)

城下町。

日曜日には 車進入止めで、歩行者天国へ。

好天に誘われてか、人出が多い。

若者も多い。

物珍しさからの一過性にならないことを願う。

久しぶりに来るもよし。

はじめて来るもよし。

「また来よう」「もう一度来たい」と思ってもらえる 愉しさがあるか。

「今度は家族でゆっくり 時を過ごしたい」ところになっていくか。

イチョウ並木通り・・75年の年季・・ (1155)

街路樹の王様。

イチョウ並木。

名古屋 桜通りの イチョウ並木道。

黄色く 色づいて ヒラヒラと落ちる。

ことしあたりが 植樹されてから75年。

昭和12年 名古屋汎太平洋平和博覧会が 鶴舞公園で開かれた。

名古屋駅に降り立った 遠来のお客さまを迎えるため、

駅から真東にだだっ広い大通りを 整備した。

道路の両脇には 緩行車道を設けて、

大木になるイチョウの樹を、複々線で街路樹に植栽。

同じ年、大阪では御堂筋を露天掘りで地下鉄道の新線を通した。

埋め戻した広い道路には 梅田から難波までイチョウを植えた。

名古屋のシンボル イチョウ並木は、道路車線を増やすためか、

何度も 伐り倒されて、消えてしまうか、若木に代替わりした。

師走の 桜通り。 (1154)

久しぶりに 桜通りを 通った。

とき まさに師走入り。

イチョウが 思い切り 色づいていた。

スリップしそうに黄色い路面。

一昔前には 毎日まいにち この並木を見下ろしながら、

ビジネスの最前線に 気張ってたよな。

いまは もうすこし 後ろに引いて、

パノラマ風に ビジネスの進む先を ナビゲートに全知を注ぐ。

名古屋大学 東山キャンパス (1153)

10何年ぶりかで 訪れた。

名古屋大学 東山キャンパス。

樹が大きくなったなあ。

新しい顔をした建物が 増えたなあ。

こぎれいな、 ナウい学生の姿ばっかりだなあ。

こぎれいな、構内案内板が あちこちに目に付くなあ。

(それほどに わかりにくいのか・・)

場所がわかりにくいばかりか、なじみの無い呼び名の研究室。

総合案内所で 案内を受けてK教授の研究室にたどり着くまで、

なんと30分もかかってしまった。

変わらないもの・・豊田講堂。

芝生広場越しに 凛として 歳月を感じさせない。

シャレたコンビ二カフェでのコーヒーがおいしかったこと。

大きく育った木々の紅葉も また風情がでてきたなあ。

冬に備える 大木 (1152)

ご近所に クスノキの大木。

子どものころ 深い雑木林であった。

カブトムシ、クワガタなど昆虫とりの 秘密基地だった。

住宅地開発の波がやってきて、切り拓かれて駐車場に。

地主さんも さすがこの大木は 残してくれた。

ちかくの ケヤキの大木。

雑木林、竹やぶの一角に ひときわ目立ったケヤキ。

区画整理とやらで 根元いっぱいに道路がひらかれた。

10本ほどあったケヤキやヤブツバキなどは伐られたが、

この地の主 このケヤキは遺された。

地主さんは 御先祖様の形見だといい、天変地変の折にも、

このケヤキは 自分の家族だけでなく、ご近所様にも、道しるべ、いのちの拠りどころ になる樹と信じている。

究極の顧客満足 (1151)

わが意を得たり! という記事に出合った・・。

十六銀行の現頭取・堀江博海さんが、

「ナンバーワンの銀行を目指す」「預金残高・貸出金残高の多寡や 利益の多寡だけではない。職員の今が幸せな仕事と暮らしができるだけでなく、自分の息子・娘をここへ就職させたい、とねがうような銀行になっていこう」と、

職員に語り続けている・・という。(2011.12.1.中部経済新聞)

企業規模、事業規模の大小にかかわらず、とくに流通業・サービス業には、顧客満足度調査の質問項目に欠かせないたった一つの項目がある・・:

「あなたは、あなたが得た この商品(このサービス)(このこと)を、あなたの家族や 親しい友人にも勧めますか?」

何かの幸運から、市場で得た支配的な地位は 往々にして企業に経済的優位性をもたらす。

だが、そこから得られる力を、顧客の喜びのために使わない限り、そして ひいては 従業員のよろこびのために使わない限り、優位性や支配的な市場シェアは、長くは続かない。(長い期間にわたり 成長を持続することは できない。)

優位に立つ(優位に立とうとする)ところの経営陣・採用担当幹部に聞いてみるがよい・・・

「あなたは、自分の子どもや親戚の者たちに わが社へ就職を勧め、引き継がせたいですか?」

戦略コンサルティングのフレッド・ライクヘルドは「The Royalty Effect」「The Ultimate Question」でいう・・「・・あなたは 家族にも 奨めますか?!」と。

・・・ これぞ、

顧客ロイヤルティ、従業員ロイヤルティを知る、

「究極の質問」、究極のリトマス試験紙なのだ。

五条川の 初冬 (1150)

春は サクラ

夏は 蝉

秋は 紅葉

五条川の 四季。

春に 備える木々が かわいい。

鉄路の橋に 地下鉄の赤い筋入りの電車が 渡る。

ヤマモミジ 寒冷。 (1149)

五条川の 秋

毎年 秋の色づきを 待っている樹がある。

上前川原橋の たもと。

もみじ・・。

子どものころ 芋ほりをした畑の土手。

一服するには いつも このヤマモミジの元で 茶を飲んだ。

子ども未来園の前。

子どものころ てのひらで握り締められるほど、ひょろひょろした若木であった ヤマモミジ。

色づいてくれて ありがとう。

来春に 子たちのちいさな手のように また 会おうな。