アーカイブ: 2008年12月

市民ミュージカル「東之宮幻想 Ⅱ」 (東之宮古墳Ⅱ)

犬山市民ミュージカル「東之宮幻想 Ⅱ」を観た。

犬山市生涯学習課の肝いりで、昨年につづき 今年はパートⅡ。

犬山郷土の誇り:東之宮古墳に祀られる王をしのぶ。

はるか いにしえの時代、

3世紀に 木曽川が濃尾平野に開ける 犬山扇状地に、

(西日本の要と目される、大和の地の王に対峙し、)

東日本の要として この地に、

人々から慕われ 君臨した王を語る、

ロマンミステリー ミュージカル・・。

舟運の大動脈:大木曾の流れと、

西国と東国を結ぶ陸路:東山道が 交差する犬山。

木曽川は 魚の宝庫としても 人々の糧と 生命線であった、など、

木曽川とその流域の恵みを あらためて思い起させてくれた・・。

東之宮古墳 (犬山市丸山白山平:東之宮神社)

平成20年12月27日 モンキーパークモノレール線が、

47年間の 営業運転の幕を閉じた。

名鉄犬山遊園駅から犬山ラインパーク動物園駅に至る、

日本最初の誇座式モノレール。 1.2km。

羽田空港行き東京モノレール線に採用されるきっかけとなった先駆者。

鉄道ファンに限らず、広く全国ニュースで放映報道された。

このモノレール線は

成田山名古屋別院をぐるりと迂回して走ることから、

成田山を抱く“里山:丸山白山平”が背景として馴染まれている。

丸山白山平:“白山さん”“東之宮神社”として、

地元のものは 畏敬の想いで あがめてきた。

「東之宮古墳」の神のお山“白山さん”である。

*******

いま、すすめられている発掘調査によれば、

古墳中央の盛り上がった部分は、

人々が担ぎ上げられるほどの大きさの岩・石で、

数万個・数十万個が蓋をするように墳墓を築き上げ、

あたかも もともと 山頂がそこに存在していたかのような姿をなしている。

※ 成田山名古屋別院へ 初詣の折りには、

「東之宮古墳」白山さんの中腹に在ることを知ってもらいたい・・。

※ なお 東之宮神社は目下、発掘調査後期で、

整備の上 あと数年後 参拝できるようになる見込み。

ツバキ(椿)

庭の片隅のツバキ。

ことしは 透かしの剪定をあまりやらないことにしたので、

花芽が付き過ぎた。

この時期まで来て いまさら透かし剪定もしにくい。

小さな花でも ことしは数を愉しむことにしよう。

たった一輪だけが、早目に花を咲かせてしまった。

初春の いつごろから開花ラッシュになるだろうか・・。

冬の景色 ナンテンの実

冬の景色 ナンテンの実。

木枯らしが身に凍みるこのごろ、

小鳥たちの食べ物が少なくなる。

穀物が無くなり、小さな虫も減る。

仕方なくナンテンの実を採りに来る。

完熟していないのに、

盛んに飛んできて ボツボツ食べる・・、

春が近ずく頃には、ナンテンの実はすっかり食べ尽くされる。

地球温暖化

この一年、

「地球温暖化」「環境問題」を語り、論じ合う機会が多い。

そもそもは企業が「環境の保全」「環境と共生」をしながら、

事業をすすめるには・・・がテーマにしている。

「環境問題」といっても間口が広い。

「地球温暖化」をどう捉えるか、に限っても幅広い。

このごろは、「温暖化防止、CO2抑制、CO2排出権取引が目的=手段の最優先課題か」で、しばしば議論の分かれ目となる。

********

地球温暖化~寒冷化はン百年、ン億年で捉えれば、

ヒトの力を超越しているのでは。

地球が温暖化する要因は、いろいろある。

太陽の活動、太陽黒点の増減、宇宙線、

地球の公転軌道の変化、地球の磁場。

地球大気の99%が窒素と酸素としても、

残りのオゾン、メタン、水蒸気が悪さをするのでは・・。

果たして、CO2が温暖化の主役かどうか・・。

********

100歩譲ったとして、

国別CO2削減目標の基準年が「1990年」であることは 深い意味、あるいは思惑があるのではなかろうか・・。

どうやら、この逡巡は年越しし、初夢に出てきそうだ・・。

ヒラドツツジ 冬枯れ

冬枯れ。

年の暮れ、冴えない冬空。

ヒラドツツジも 下の葉を枯らして 衣替え真っ最中。

ことしは 世情を連想して わびしい。

春よ来い 早く来い ・・・。

今年の冬は 厳しい

今年の冬は 木枯らし以上に 厳しい。

五条川 サクラ並木。

いつもと変わらないみたいだが。

何かが 違う・・。

見る人の 気持ちのせいか・・。

派遣切り 3 (寄らば大樹の陰・・)

派遣切り。

大津波の第一波が 行き着くかに見えたらば、トップニュースでなくなる世情・・。

速報、共振増幅が目立ち、蓄熱保温が効かない。

“100年に一度”の大津波は、

第二波、第三波・・が根こそぎ押しつぶし、

産業基盤、生活様式を、跡形無いまで破壊し尽くすのに・・。

*******

労働者派遣法は‘04年改正で製造業の派遣が解禁された。

人件費対 効率効果が つかみ易い、

増産・生産調整の調整弁にぴったり、と法制が設計された。

派遣先(受入れ先)は労働契約上の債務を負わず、

派遣元(派遣会社)は、登録型派遣制を盾に、

派遣切りイコール派遣解除、寄宿舎退去通知。

「“違法ではない”手続きで」進んでいる、というのか、

報道、評論も 矛先が鈍い。5年先10年先も見えない。

*******

働き手の“自己責任”として、

“夢”を持ち“身を修め”“生きる術・技”を修得する。

“やる気”で前へ進む、社会の仲間を、

企業も加わって、“支え”“援け”“教え”“育む”時!でなかろうか。

“そこそこに働き”“そこそこに好きな時を過ごしていく”、

“寄らば大樹の陰”では、 転覆転落、消滅は避け切れない。

*******

それにつけても・・・、

人材派遣業企業の自己責任、社会的使命・責任は・・?

派遣切り 2・・・・「人材の乱伐・投棄」

派遣切り、期間工切り、非正規社員の解雇、・・・。

本社からの生産調整(減産)指示に、

工場採用非正規従業員を 急ブレーキで即就労解除。

正規社員も2直交替制操業勤務の停止、・・・、

週休三日制へ移行。

リストラ・効率化のため、希望退職者募集。

新卒採用内定取り消し、・・・。

地方現地法人子会社の操業停止、雇用契約の中途解約、・・・、

下請け・外注先へ内示発注の取り消し、・・・。

*******

「ヒト・モノ・カネは三大経営資源」、

「企業は“人”なり」と言っていた経営者が、

企業存続のため、

「100年に一度の金融・経済危機を乗り越えるため」、

「多少の痛みを伴うのは止むを得ない措置だ」と大合唱。

今期の利益「額」を見栄え良く、投資家に評価されるため、

わが身を守るため、「ヒトという資源」を、

いとも簡単に切り捨て、防寒具も持たせず寒空に投棄する。

投棄された“産業廃棄物”“粗大ゴミ”は だれが面倒見るのか。

「人道」の路傍に“人”を放り出すとは。

なぜ性急に“不法投棄”の道を突き進むのか。

投棄された市町村では、大わらわで(市民の税金を投入して)、

リユース・リサイクルの救命・救済、人材活用に狂奔させられる。

*******

「わが社は企業市民として、地域、環境と共生する社会的責任を果たします」とのたまったのに、“人”をポイ捨てして知らんぷり。

何かが おかしい。

*******

「わが社は 環境企業として、乱伐させた熱帯森林に植林しております」、

「砂漠化が進む荒れた草地に木を植えています」。

その口が乾く前に、

その企業が「人材」を皆伐・放棄している!

何かが おかしい。

「経営責任」・・・。 「株主責任」は・・・。

「企業の社会的責任」は・・・。

“人”“ヒト”の叡智は まだまだ「チカラがある」と信じるが・・。

*******

派遣切り ・・・次は 下請け切り(?)

「派遣切り」問題が 毎日報道される。

「派遣社員」派遣契約の「中途解除」「契約更新停止」。

「期間工(期間従業員)」の期間満了・中途での「雇い止め」。

「正社員採用内定者」の「内定取り消し」。

契約中途解約回避、解雇回避、要員配置見直し、ワークシェア、

さらには休業手当、減給、雇用調整助成金活用など、

どんな施策を練ったのか、解雇回避に最大限の経営努力をしているのか。

厚生労働行政の現場、労働委員会、企業誘致した市町首長の“救命救急行動”が行なわれているのに、永田町(ワシントン?)大本営発表情報しか出てこない。

新聞テレビ・マスメディアからは、緊急・応急対策ばかりで、

津波の構造解明、海流変移、地軸変化など、さっぱり見えてこない。

*****

こんな経営の風潮では、

次は 下請け切り、外注切りの津波がすぐにやって来る。

天変地変・非常時補完のため確保された、複数制の下請け先・外注先が、残留競争に巻き込まれ、切捨て・選別される。

*****

すずめ の 寄り合い

冬の日暮れ時。

外から帰ってきた五歳の孫が 大声で呼んでいる。

「ねぇ! すずめさんが 並んでるよ!」

( ・・・ ?)

「はやく 出てきて! 見てごらん!」

はじめは20羽ぐらい。

どんどん増えて ずら~り!と整列。

「きょうのお泊りは どの樹にしようかって、お話ししてるんだね・・。」

( ・・・ !)(すずめが寄り合いしてる)

さやえんどうの苗

冬の陽射しに さやえんどうが並ぶ。

例年 種まき時期が遅れ、

雪が降る頃までに 充分に育っていなかった。

ことしは11月初めに 早々と種まきした。

それなりに 育ってくれたので、

ことしは雪に埋もれても 冬越しをうまくするだろう。

霜対策に 敷きわらをしっかりとしてやる。

そろそろ ネットを張っておこうかな。

初冬の彩り ナンテンの実

初冬の陽射しに ナンテンの実が浮かぶ。

大して剪定もしないが、

好き勝手に伸び放題のナンテン。

初夏にいっぱい花をつけていたナンテンが、

青い実をつけ、

晩秋に色づく。

お正月過ぎ、

食べるものがなくなってきた頃、

小鳥たちが入れ替わりやってきて、

赤い実をついばむ。

そうとは知らず・・・いや、

その日を待って、

遠くに運んでもらうことを

待っているのか。

霜枯れした皇帝ダリア

4㍍50㌢まで伸びきった皇帝ダリア

このところの寒さで、

花も葉も すっかり霜枯れした。

まだ咲ききらず、半分くらいはつぼみのままで。

あと10日寒さの到来が遅れてくれれば、

つぼみが全部咲き切ったのに・・。

落ち着いたら、茎を切り取り、

ひと節ごとに 切り離し、

苗床に埋めて、ゴールデンウイークあたりで、

発芽させてやりたい。

その子どもたちは、

どなたのお庭に 嫁入りするかな。

冬の電飾

偶然 大通りから一筋 中の道を通りがかりに、

見つけた。

冬の電飾 決定版!

ひゃーっ。 よくもまあ お見事に!

ひとつひとつに ストーリーがあるようだ。

みんなで たのしく飾って 楽しんでおられるようで、

ほんのり ゆったり 見とれてた・・。

”鳥の駅” ケヤキ

渡り鳥たちの”道の駅”・・・ケヤキ。

冬支度 ほぼ完了。

一年中 毎日 目にしている。

飽くことがない。

今日も元気だ ○○○が うまい。

今日も元気だ ケヤキが ある。

「リストラ」と「志」

リストラで 000人の派遣社員の契約を解除・・。

アメリカ自動車ビッグ3が ン万人削減。株価1ドル台へ。

中小企業も 本社取引先大口顧客からの受注半減、

リストラのため 東京営業拠点 ン人全員に「整理解雇」通知。

中高年から希望退職者 00人を募る・・。

テレビも新聞も、リストラで解雇、失業で持ちきり。

企業業績悪化をどれだけ抑止できるか、効率改善かという。

ニュースキャスター、コメンテーター、エコノミストの諸氏は、

“リストラ=人員削減”という“講釈”ラッシュ。

“リストラ=効率改善”“リストラ=延命措置”

さらには「人員削減で減益回避で、株価維持確保できる」

だから、“英断”“苦渋の選択”。

(良いこと、と言いたいらしい)

リストラ=効率=人員削減の会社に、

残る社員の元気がさらに揚がるのだろうか・・。

はたしてこれで、創業者、最高経営責任者の事業にかけた「志」に近づいていくのだろうか。

“リストラ=再構築”ではないのか?

経営者は、余力(余剰?)を新しく創ることに活路を拓き、

挑戦することではないのか。

経済社会も理解し評価するのではないのか。

事業の組み換え、市場の組み換え、工程・物流の組み換え、

用途の再開発、投入経営資源の再構築・創造ではなかったのか。

持てる社員(人的資源・英知)を最大限生かすこと、

新規創造、再構築ではないのか。

“企業は人なり”と言った経営者が、効率リストラ=人員大幅解雇で胸を張る姿には、目が点になる。

世相は“変”の年

世相は“変”の年という。

“偏”か・・・?

財布も、月給袋も、“縮”。

経済も、経営も、雇用も“縮”。

“縮”の年だったのでは。

はやく“躍”の年を迎えたい!

※ 財団法人 日本漢字能力検定協会が、毎年12月12日の「漢字の日」に発表している。 ”今年の漢字”は漢字一字で、その年の日本や世界の世相を表わすことばを公募している。京都・清水寺で発表し、清水寺・森清範貫主が大きな和紙に揮毫する。2008年:変。2007年:偽。2006年:命。2005年:愛。

里山の草枯れ ・・・愛知用水・開水路

木枯らし。

里山の落葉樹は「木枯らし」に葉を落としても、

樹木が枯れるわけではない。

草は「草枯れ」すれば、

地上に見えるものは消えて、土に戻る。

♪ うさぎ追いし かの山

♪ こぶな釣りし この川

芝刈りに入ったヤマ、

魚釣りに 遊んだため池、

小鳥捕まえに 遊んだ沢へ、

久しぶりに 出かけた。

尾張富士に連なる里山。

ヤマのクヌギの紅葉。

平地は一面に見事に「草枯れ」。

中池のため池あたり、愛知用水の開水路を覗き込む。

昭和22年(1947年)世の中 ヒモジイこの年、大干ばつだった。

日照りで米が あまりとれなかった。

知多半島の田んぼは とくに全滅に近かったそうな。

「木曽川の水を引けたらなぁ」という声があがった。

これが愛知用水を造ろうという壮大な運動の引き金だったとは、

あとで知った。

昭和34年(1959年)9月の伊勢湾台風。

翌々年の 昭和36年(1961年)9月30日、

完成した愛知用水に 取水、通水した。

確か、その年の夏、10円の記念切手も発行された。

「田んぼに水を」の象徴で 稲穂の図柄と思いきや、

水道の蛇口と、歯車、碍子か何かの図柄で あてがはずれた。

毎秒30㎥の水を100㎞先まで送る、と記憶してたが、

農閑期なのか、不況なのか、省水資源なのか、

見たところ おとなしい水流、おそらくその半分くらいかな・・。

残念ながら 魚が泳ぐ姿は 見られないが、

すくって飲んでみたくなるような きれいな水だった。

ケヤキ 冬支度・・・小鳥の“道の駅”

冬枯れのケヤキ。

小鳥たちの“道の駅”。

一日中 入れ替わり立ち代り 鳥たちがやってくる。

まるで、井戸端会議の縁台、プロポーズのデートポイント。

かくれんぼ遊びの遊園地。

天敵からのシェルターにもなる。

渡り鳥には マラソンレースの給水場。

ハイウエイのトイレ休憩所にもなる。

(フン害のきついこと!)

花芽をつけて 冬支度するは モクレンの樹。

冬の日暮れ時 凛として枝を張る・・。

尾張富士 雑木林の紅葉で冬支度

この冬一番の冷え込みの朝。

合瀬川サクラ並木を通る。

サクラも田んぼも丸裸。 冬支度。

桃畑も 冬の顔。

お山の肌も かなり色づいた。

山頂で初日の出を迎えて 来年も新しい年を迎えよう!

里山の紅葉 ・・・・クヌギ・雑木林 色づく

子どものころ 冬は 柴刈りの手伝い。

薪をとりに 柴刈りに入った里の山:土砂山。

石油ストーブ、電気釜、プロパンガスのコンロ、風呂釜・・。

あれからもう40年。

柴刈りのため 山に入らなくなった。

里山も あちこちと住宅開発がすすみ、すっかり景色になった。

除伐、下刈りをしてやらない山地はクヌギが伸び放題。

全山紅葉が美しいと、もてはやされもする。

なんだか山に「すまないなあ」と気がもめる。

田んぼ 初氷 張る

師走に入って 冷え込みがきびしい。

里山雑木林脇の田んぼに 初氷が張った。

クヌギや雑木が いちだんと色づく。

屋根より高いイルミネーション

ご近所。

師走の愉しみ。

屋根より高いイルミネーション。

毎年この時季愉しませて もらっている。

もう十何年にもなろうか・・。

まいとし少しづつ すこしづつ増えてきて とうとう満艦飾に。

ことしは何が増えたかなあ、と 眺める愉しみをいただいている。

いつも ありがとう。

五条川 もみじ 色づく

五条川の サクラ並木。

その中に 一株もみじがある。

サクラは色づき、葉を落として冬支度。

ひと足遅れて もみじが色づく。

初冬の夕暮れ、冬支度のシンガリで 彩る。

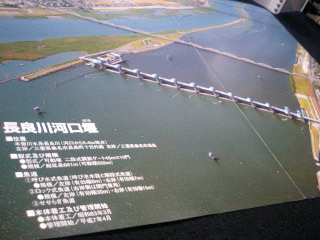

長良川河口堰

所用があって 長良川河口堰へ出向いた。

「アクアプラザながら」として、見学者案内・学習施設もある。

年中無休、入館料無料とはうれしい。(年末年始5日間は休館)

平成7年1995年4月から供用管理開始から 10余年。

水害、塩害のない環境づくりを目指している。

平成10年1998年4月からは、淡水化された取水口から、

長良導水(知多半島水道用水)、中勢水道(北伊勢工業用水と津市周辺水道用水)の取水、供用も始まっている。

河口堰のおかげで・・、というおかげさま認識が語り継がれるようになるには、まだまだ時間がかかることだろう。

長良川河口堰の建設には 是々非々あったし、これからもあるかもしれない。

1755年薩摩藩負担で木曾三川の分流を目指したした宝暦治水。

1887年明治20年から1912年明治45年にかけて明治政府直轄での、木曾三川完全分流工事(明治改修)。

100年ぐらいのスパンで、見てみたい。

水資源機構・長良川河口堰管理所の玄関ホール、壁面いっぱいに、

巨大な航空写真が掲げられている。

木曾三川流域航空写真:ジオラマを眺めながら、

木曾三川の壮大さ、恵みの大きさに圧倒される。

メソポタミア文明、チグリス・ユーフラティス川文明、ナイル川文明、黄河文明などの 栄枯盛衰の変転を思う。

年々歳々気候変動の少ない気象条件・水の恵みと、

「樹を切ったら苗木を植える」「木の文化の民族」で、

ン千年経っても山紫水明を保つ国土と国民。

「里山の文化」(植林と除伐間伐)、

「里地・田んぼの文化」(年中通水、田んぼは貯水池)、

(土壌は生きものにも耕してもらう文化)、

用水路、上下水道、洪水氾濫抑制など 先人の知恵と努力。

有史以来3000年、5000千年と、

ほぼ同じ民族が 同じ場所に定住し続けている流域。

日本列島には当たり前のように、たくさんの流域がある。

ユーラシア、アフリカ、南北アメリカ大陸を見回しても、

亜熱帯・温帯ゾーンでは

よそに例の少ない、特異な文明文化を持つ 定住・永住民族。

母なる大地、木曾三川バンザイ! ありがとう木曽川!!

帰りの車中 気が付けば、「木曾節」を口ずさんでいた・・。

プリマーテス研究会-5- 里山・田んぼこそ資源国

江戸時代終期から1960年ごろまで100年間、

現国内で、衣食をまかなってきた耕作地。

(化学肥料・薬品の過度な施業をせず、水田の乾田化を抑制すれば)田んぼの生きものの力で分解に助けられ、稲作できる土壌を維持できる。

稲作を中心に、ン百年先まで4~5000万人分の食糧を自給できる、とも。

*************

里山、田んぼは、その下流域の生きものとヒトと経済の貯水池・浄化槽である。

さて、「水資源・食糧源としての森林・田んぼの維持」、「せめて5000万人分の自給食糧の国内生産」は、どの世代が どう分担するのか。

**************

この50年間、水(海)に流し、地中に隠した廃棄物。

未処理で流した洗剤・工業薬品、過度な化成肥料・殺虫剤、・・。

とりわけ生物生態系が分解・循環し切れない量の廃棄物。

その大半は原材料として、国外から輸入した原油系(CO2、樹脂類)と鉱物・・。

この最終処理は、だれが負担するのか。

どの世代が、どう負担するのか。

ヒトは 動植物・生物に「いま現時点の、自分にとって不都合・不利益なこと」を、他者に送りつける。 次世代に残そうとしている・・。

ヒトは 地上と地下から得た資源を また土に還すまでの後処理コストを購買価格に含めて買おうとしなかった。

作るヒト、売るヒトは売りっぱなし。資源回収・再利用・土に還す最終処理を、自らはすることなく、コストも充分払わないで他者に任せっぱなしにしてきた。

ヒトは 次世代のヒトと生きものに、大きな負荷を先送りしつづけている・・。

************

研究会の帰り道、ムラの田んぼに しばし見とれた。

稲刈りを終え、稲株の並ぶ田んぼ。

江戸時代後期、明治時代前期は、人口4000万人ほどが、

里山・里地、雑木林・田んぼと、よく折り合って暮らしていたなぁ・・。

「うさぎ追いし、かの山。 こぶな釣りし、この川。

・・・

山は青き ふるさと。 水は清きふるさと」

primates研究会-4- 生涯孫無し率50%!?

プリマーテス(霊長類)研究者が年一回シンポジウム形式の学会を、犬山市の財団法人日本モンキーセンターで開催する。

霊長類の頂点にいるヒトの生存生活環境として、里山の自然・次世代に何を残すかを、主テーマにこのところすすんでいる。

一般参加で 二日間同席して、たくさんの刺激を受けた。

************

ヒトは、ピーク90億人規模にもなりそうなヒトは、どれだけ勝者のヒトとして生存できるのか。

富を蓄えるヒトとそうでないヒトが 地球上でどのように共存できるのか・・。

************

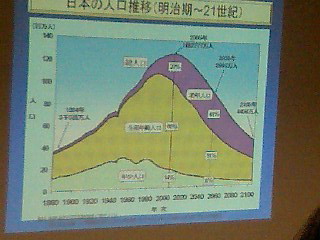

日本の人口推移は 「人口転換」がはげしい、という。

①少子高齢化。 出生から成人までの死亡が激減し、だれもが高度医療を受けて寿命が延びる「疫学的転換」が進む。

生存曲線の老化遅延、というのだそうな。

②多産多死から多産少死へ。そして少産少死へ。

種の保存と 種の生存(何世代も先へ生き延びる)の摂理として、

減り過ぎそうだと一気に増やし、共倒れする危険が迫ると急速に自己調整する。

さまざまな生きものに「出生転換」が見られるという。

日本でも4人出産から 2人出産へ。

1930年ごろ出生率4.72人。1970年ごろ2.13人。

そして2010年ごろは おそらく出生率1.29人前後。

************

やがて 50歳未婚率が24%へ、 生涯子供なし率が38%へ、

生涯孫なし率が50%へという時代が すぐそこまで来ている、とも。

一人当たり保育、養育、教育の負担。親だけが負担か、親世代のヒトも負担か。

いろいろな事象は「自らの生き方(生存)(生殖)が 合理的に選択できる」「ヒトの社会・経済の」時代がなせるもの、というが・・。

************

プリマーテス研究会-3-「次世代へ何を残すか」

第53回プリマーテス研究会のシンポジウム形式の、

霊長類および関連分野研究者の学会に、一般参加させてもらった。

この研究会は、

霊長類研究に限らず視野視点を拡げ、

自然保護活動を地域的視点から全世界的視点に、

地球上の生物多様性保全の啓蒙活動にも 取り組んでいる。

************

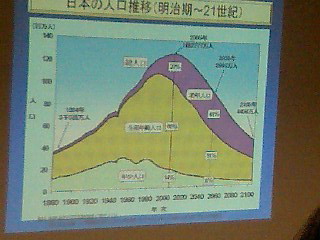

多彩な講師陣。 中でも、国立社会保障・人口問題研究所の、

金子隆一氏の人口動向、構造転換と自然環境への関わり方についてのデータ解析、問題提起には、強い衝撃を受けた。

【写真】第53回プリマーテス研究会 会場スナップ。

発表者:金子隆一氏(国立社会保障・人口問題研究所)

「日本人口の転換と自然環境」日本の人口推移。

発表者の貴重なオリジナル図表とその解析に魅せられた。

**************

日本の人口が 1955年の8928万人が、

50年後の2005年に1億2777万人(143%)のピークへ。

その後減少し、2055年に8993万人(70%)という。

(ある統計予測の中位値によれば)。

若年人口割合が 押し上げ、 高齢者割合のふくらみを残す。

働き盛りの3800万人前後が 50年間で増え続け、

転換後 50年間で減り続ける!

人類歴史上、前例の無い100年という短い期間で、

膨張し、収縮する日本の軌跡と今後の軌道。

(イタリアも似ているらしいが)。

日本から ざっと5~10年遅れで韓国が、20~30年遅れで中国が、25~35年遅れでインドがたどる推移カーブに思われる。

**************

健康な高齢者が、社会的にあるいは家族の意思決定者として、長期間 そこに着座し続ける。

子世代、孫世代が 社会・経済・家族の主役に就くのは いつ(何歳ごろ)なのか・・。

************

プリマーテス研究会-2-「里山の自然」

ことしのシンポジュウムのタイトルは、

「里山の自然」~私たちは次世代へ何を残すか~。

研究会の呼びかけ文によれば、

「里山」の重要さ、おもしろさを知り、一方で現代文明が環境を破壊し、人類社会の将来が危ないことを知って、どのように行動すればよいかを考える」機会を作りたい・・。

シンポジュウム形式とはいえ、○○○○学会に参加するのは、久し振りだ。

発表者と参加者が、見解を確かめ合い、討議する場に居ることで、自分の認識、考えが深まっていく。

日本の国土が「ヒト」を養っていけるのは、人口3000~3500万人ぐらい。

国土、耕地の高度な利用でも5000万人ぐらいが許容量ではないか。

1884年(明治17年)ごろ、3500万人。

1955年(昭和35年)ごろ、8928万人。

2005年度に、 1億2777万人。

このあと、推計中位数値で、

2055年ごろ、 8993万人。

こんな数値を仮定して、国土を活かし、フル利用するには・・。

発表者にいくつかの予測、提言に 思わず唸らされてしまう。

日本の国土の最大の資源・資産は高温多湿で多雨な気象に支えられているところか。

縄文・弥生のころから、文明・文化で国土を砂漠化してこなかった。

環境の自浄作用能力と折り合いをつけ、生態系を壊さずに持続させ続けてきた。

この日本人の知恵と文化に感謝したい。

果たして、自分たちはこの後の世代に、

この美しい、ヒトが生き続けられる国土を残してやれるか・・。

【写真】第53回プリマーテス研究会 会場スナップ。

発表者:金子隆一氏(国立社会保障・人口問題研究所)

「日本人口の転換と自然環境」日本の人口推移。

発表者のオリジナル図表に魅せられた。