ページ: << 1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 283 >>

羽黒の史跡・文化財 -9- 「八幡林古戦場跡」「野呂塚」 (799)

(航空写真:左に羽黒小学校。右下に八幡林。中央左右に五条川)

「八幡林古戦場跡」「野呂塚」 :

羽黒の八幡(※「八幡林」とその周辺一帯)は、1584年 秀吉方の武将・森 長可(もりながよし:兼山城主:森 蘭丸の兄)と 家康の武将・酒井忠次らの兵が、激戦を交えた、小牧長久手の戦いの前哨戦となる、「羽黒合戦の主戦場(※八幡林の戦い)」であったところです。

今は、ヒノキ、スギの林に囲まれて羽黒八幡宮神社があります。

当時は、松林がここより北および東の一帯に広がり、五条川(※幼川)は この八幡より南側を流れていた。

この川の北側(右岸)あたりで、南方の小牧山を攻めるために、秀吉方の森長可軍が 布陣したといわれています。

徳川軍は いち早くこの動きを察知して、夜陰に紛れて森軍を包囲し、夜明けとともに奇襲をかけました。

(上:八幡林・羽黒八幡宮神社)(下:野呂塚と供養祭)

森軍は 応戦する間もなく 敗走。

この折りに奮戦して戦死した森長可の忠臣:野呂助左衛門父子を供養する供養塔が「野呂塚」で、八幡林・羽黒八幡宮神社から名鉄の線路をはさんだ東側にあります。

奮死地は、現在の東部中学校附近といわれており、いまでも地域の人たちによって毎年 供養祭が、野呂塚で 行われています。

また、新郷瀬川の架かる「合戦橋」は、この戦に由来するともいわれています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -8- 「 観音寺 」 (798)

「 観音寺 」:

観音寺の本尊は 十一面観音。

747年 美濃国 各部郡芥見ノ里(現:岐阜市高洞)願成寺の再建と、当寺を含む十二ヶ寺の伽藍を建立したのが始まりと言われてます。

その後、鎌倉幕府の計らいで、尾張国 丹羽郡 羽黒(現在地)に地領(寺領)を与えられましたが、相次ぐ戦乱などで荒廃していました。

1625年 当時の領主によって、本堂一宇ならびに弁財天・鎮守子安大明神・天神等の社殿・鐘楼・南大門・東大門・塔などが再建され、 当時の伽藍は 松林に点在する景観が、小江戸と称されるほど立派であったそうです。

しかし、1867年 入鹿切れ(※入鹿池堤防決壊と大洪水)によって、本堂その他一切が流出してしまい、往時の規模による再建は困難で、1883年 近郷近在の信者有志の協力により、現在の本堂が建立され、現在に至っています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -7- 「 笑面寺 」 (797)

「 笑面寺 」 :

笑面寺(しょうめんじ)の本尊は 南無釈迦如来。

臨済宗 妙心寺派のお寺で、1550年の創建となっています。

1584年 小牧長久手の戦いの前哨戦:羽黒合戦(八幡林の戦い)で、諸堂伽藍は戦火で焼失してしまいましたが、 1770年再興されました。

観音堂には 聖観世音菩薩と 金比羅大権現が、祀られています。

境内には 1774年京都から安置された金比羅大権現を、記念として近所の人たちにより植樹されたと伝えられる、樹齢約230年の枝垂れ桜があります。近年 樹勢が衰え、往年の姿は見られなくなりました。

ほかに八重椿の古木や 薄墨桜などがあり、

訪れる人たちを 楽しませてくれます。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -6- 「 鳴海てがし神社 」 (796)

「 鳴海てがし神社 」:

犬山に四つ在る式内社の一つで(ほかに大県神社、針綱神社、虫鹿神社)、481年の創建と 言い伝えられています。

この神社の祭神は、山岬多良斯神(やまさきたらしのかみ)で、出雲大社の祭神・大国主命の流れをくむ神といわれており、1912年に高於加美神(たかおかみのかみ)とする貴船神社を合祀されています。

また、境内社として南宮社、神明社、多賀社、津島社の4社も祀られています。

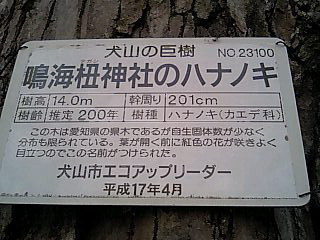

「てがし(杻)」という語には、モチノキの意味も含まれており、境内には「クロガネモチ」や「ハナノキ」の大木があり、犬山の巨樹古木50選に選ばれています。

一方、この神社に併祀されている弁天堂は、江戸時代後期の建立で、山伏の祈祷所であったと伝えられており、以前は満々とした池に浮かぶ、風情ある姿であったと伝えられています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -5- 「 比良賀神社 」 (795)

「 比良賀神社 」:

神社の創建は 不詳ですが、その昔 河川の氾濫による田畑が荒らされるのを守るため、川沿いの6ヶ所を選んで祠を建て、天照大神・天香語山命など6柱を祀ったのが始まりで、現在の羽黒神明あたりにあったといわれています。

1370年代には羽黒 金屋に鋳物師集団が定着するようになり、当時の羽黒城主梶原氏が社領地を寄進し、金物の神・天目一個神(あまのめのいっこのかみ)を迎えて「比良賀天神」と称して、羽黒二日町に社を建て、1500年代まで 大いに賑わったといわれています。

しかし、1562年 織田信長が水野家以外での鋳造を禁止したため 衰退し、1584年小牧長久手の戦いの前哨戦・羽黒合戦(八幡林の戦い)によって、羽黒の街をすべて焼失してしまいました。

その後、1671年に再建され、1871年「比良賀神社」として 現在に至っています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

<< 1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 283 >>