ページ: << 1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 283 >>

すみません と お願いします (824)

正月明けに、コーヒーチェーン店へ。

朝方というに、店内は入場待ち行列のにぎわい。

席をついて おどろき。

お客さまのほとんどが、お達者な高齢者ばかり。

「お決まりになりましたら、お呼びください・・」と案内嬢。

あちこちから「すみませーん!」「ちょっと!」の声。

注文も 順番待ちだぁ。

「お願いしまーす!」と声張り上げて、やっと一息。

「すみません」は、

何となく 粗相をしでかして、頼みごとをする気分につながる。

「お願いします」が お互いに気が楽に やりとりできる、と思う。

ポジティヴに行こうや。

門松の想い出 (823)

新春の明治村で。

「日本各地の しめ縄めぐり」「日本各地の 門松めぐり」

何気に 慣れっこの正月風景だが、

形や飾り付け方で、ご当地の風習・暮らしが 垣間見えると言う。

想い出せば、子どもの頃には、造り酒屋や、役場や学校などに大きな門松が飾られてた。

太い竹の先端を斜めに切り削った三本を中心に、松の木の枝を添わせ、緑の笹の葉、赤い実の万両などで飾り立てる。

各家庭の門松も、自分で こしらえ飾った。

秋の稲刈りを終えると、里山のアカマツ林の下刈り・除伐で、柴刈りに行く。 年の暮れが近づくと、それぞれが自分の家・屋敷に合わせて、門松造りに用いるシバ伐りも精を出したものだ。

青い松のほかネズコ、ヒバなども用いた記憶がある。

青竹や、稲ワラは お手前で間に合った。

正月14日のドンド焼きは、まるで門松の品評会だった。

門松めぐり (明治村) (822)

新春の明治村で。

「日本各地の しめ縄めぐり」「日本各地の 門松めぐり」

何気に 慣れっこの正月風景だが、

形や飾り付け方で、ご当地の風習・暮らしが 垣間見えると言う。

(企画書に曰く・・)

「 門松は、歳神様(としがみさま)を 迷い無く迎えるための目印となるもので、「松飾り」とも呼ばれます。

古くは 松に限らず 他の常緑樹が用いられていました。

室町時代になって、「松は千歳(ちとせ)を契り、竹は万代(まんだい)を契る」ということわざから、松と竹が流行するようになりました。

地方によって 竹と松、もしくは松のみなど、種類や形にも 様々あります。

また、家の出入り口の両側に飾る習慣は、明治時代から一般化したといわれており、それ以前は 門だけでなく 庭などに立てる地方が 多くありました。 」

しめ縄めぐり (明治村) (821)

新春の明治村で。

「日本各地の しめ縄めぐり」「日本各地の 門松めぐり」

何気に 慣れっこの正月風景だが、

形や飾り付け方で、ご当地の風習・暮らしが 垣間見えると言う。

(企画書に曰く・・)

「しめ縄は 神社や地鎮祭で用いられるように、訪れた神が 内に存在するという印(結界)で、清浄な場所であることを示しています。

その名の通り、縄を家の周囲に張り巡らせるのが 正式な形ですが、簡略化され、玄関に飾る「輪飾り」や「玉締め」が 明治時代に 一般的になった、といわれています。 」

東松家住宅(重要文化財)の玄関では、

門松としめ縄と、両方コラボしたのを 発見。

(・・枝葉の付きたるままの、大なる竹を植えつければ、

門前 あたかも竹薮の観あり・・)

左右一対の門松の長い竹に 鳥居のごとく横に通し、

その中ほどに しめ縄飾りを、据えたり。

いま儲かっている外食ベスト10 -2- (820)

正月のテレビ番組:

テレビ東京系で 2日に「儲かっている外食 ベスト10」を観た。

この番組で 思い出された話しを ひとつ:

新たに◎◎開発担当者に任命された者に対する社命の出し方、の くだりがよかった: すなわち「仕事をしなさい。作業はするな!」と。

何をするかを誰か他者から示されて、何かをすること・・それは”作業”である。

自分は何をするか。

先ずゴールを確かめろ。(たとえば新商材開発)

そのために何をするか。 コンセプトは何とするか。

それも自分で考えろ。自分で見つけろ。

どういう手立て・仕組み・・でやるか。 自分で探せ。

ゴールへの作戦・行動計画実行は自分で考えろ。

採用されるかどうかは、会社・組織が判定する。

提供する側から制約(会社の基準、安全基準など)から却下もある。

だが、最後の審判は、お客さまがする。

そのお客さまが喜び、また来たくなるか。

そのお客さんが身近な家族親友にも薦めるか、だ。

・・・このプロセスを経て、◎◎開発を達成したとき、

彼は「仕事をした」ことになる。

会社がから、お客さまから認められたことになる。

(・・・・・・この十年來、自分の信念となった、

「お客さまが最後の審判を下す」が、認知されて、

ひそかに溜飲を下げた気分になれた。 )

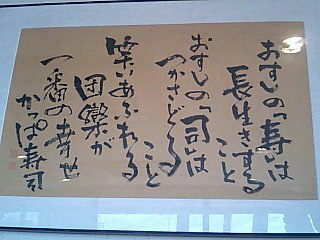

【写真】かっぱ寿司のかっぱ寿司讃歌:本文とは関係がありません。

<< 1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 283 >>