ページ: << 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 283 >>

園児は 裸足で 運動会 (1098)

小中学校の秋休み期間中。

保育園の運動会が開かれた(羽黒子ども未来園)

いつ見ても いいなあ。

親御さん おじいちゃんおばあちゃんの笑顔もいい。

ことしは裸足での運動会。

この夏、丹精込めて天然芝を育てた。

芝生の上で 裸足で運動会。

いつまでも 裸足の運動会を愉しんでほしい。

産業振興祭 大賑わい (1097)

10月8日(土)~9日(日)

第8回 犬山市 産業振興祭 開催。

「わいわい犬山フェスティバル」と銘打って開催された。

両日とも 雲ひとつ無い秋晴れの好天。

犬山市民文化会館、南部公民館、するすみ公園一帯は、大賑わい。

小中学校が 秋休み中とあって、子どもたちもたくさん来場。

時は秋。

すぐそばの比良賀神社では 秋の大祭。

ムラ人が、御神楽奉納の行列・曳きまわしで盛り上がる。

各ムラから子ども獅子の参加も多く、

五穀豊穣、村中安全、国家安泰の願う絆を確かめ合う・・。

片や弥生の民から伝承されるムラの祭りごと。

片や 町の衆・商業者・マチ人の お祭りごと。

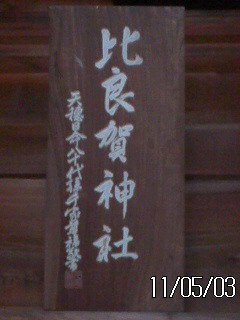

比良賀神社 秋の大祭 (1096)

いよいよ 秋の大祭。

比良賀神社 最大、最高の日。

ことしは 10月9日 秋晴れの めでたい日。

御神楽屋台の曳きまわし。

神事のあと 舞の奉納。

各町内の善男善女 打ち揃って胴回り。

この日に備えて 神楽保存会、子ども会が 猛練習。

さあ! めでたく奉納行列で出かけよう!!

比良賀神社 -2- (1095)

おらがムラの神社・・・比良賀神社。 由緒その2.

1200年から1203年(建仁年間・鎌倉時代)梶原景親(幼名・豊丸)が現・興禅寺に屋敷を構えて以来、代々羽黒梶原氏の居城として この地を治めていった。

その間、社領地などを寄進されるなど、梶原氏の庇護を受けた。

1370年代(南北朝時代)には、羽黒金屋に鋳物師集団が定着するようになると、金物の神「天目一個神(あまのめのいっこのかみ)」を祀った「比良賀天神」を建てるなど、大いに賑わったといわれている。

しかし、1584年(天正12年・安土桃山時代)小牧長久手の戦いの前哨戦:羽黒合戦(八幡林の戦い)の戦火で、ずべてを焼失してしまった。

1671年(寛文11年・江戸時代)に再建され、1871年(明治4年)比良賀神社と確定された。

1913年(大正2年)に神明社と須賀神社を合祀されて、

現在にいたっている。

比良賀神社 -1- (1094)

おらがムラの神社・・・比良賀神社。

祭神は、

天照大神・須佐之男命・天香語山命(あめのごやまのみこと)。

創建年代は不詳。

言い伝えによると、河川の氾濫による田畑の被害を守るため、川沿いの6ヶ所を選んで祠を建て、天照大神・天香語山命など6柱を祀ったのが始まり。

その後1ヶ所に集められ「六ヶ所大明神」と称し、「太一大見大明神」とも呼ばれた。

太一とは伊勢神宮の別称である。

1186年(文治2年・平安時代)の「尾張国神名帳」には、

小弓の庄羽黒村 従三位 比良賀神社と記載されている。