ページ: << 1 ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... 283 >>

心配り (NEXCO東海環状自動車道 瀬戸赤津PA)

NEXCO 東海環状自動車道。

EXPO‘05愛知万博で産業観光基幹道路として開通。

この半年、やはり通行車両が 少なくなった気がする。

通行集中による渋滞なぞは まず起きない。

GW連休明けの平日午後、休憩に立ち寄って見つけた。

洗面所の小さい棚に かわいい花立が。

季節の野の花が。 かわいいお手製の花びん敷きも。

きっと作業してくださる人の心が、やわらかく温かいのだろう。

アシナガバチは強かった。

アシナガバチに 刺された!

軒下で板を持ち上げたら、一瞬のうちに 刺された。

かなりな激痛。 こんなに強烈だったかなあ・・。

アシナガバチには これまで数回刺されている。

あわてることはなかったが、かなり痛い!

右手 手首下。2、3時間で手首から肘まで思い切り腫れた。

結局 外科医に駆け込んで措置してもらう羽目に。

一度刺されると、蜂毒に対して抗体ができて蜂アレルギー体質になる。

二度目に刺されたときに 過剰に反応して血圧低下や呼吸停止などアナフィラキシーショックを起こす人が100人に1、2人くらいありますよ、とドクター。

むかし「ハチのムサシは死んだのさ」平田隆夫とセルスターズの歌が流行った。

「真っ赤に燃えてるお日様に 試合をいどんで負けたのさ・・」。

きょうの試合は ハチの勝ち。

ミツバチと違って、アシナガバチは針の戻りが付いていない。

ハチの一刺しで命と引き換えにすることはない。

「ハチのムサシは 死んでいない」

たった一人で冬を越し、遺伝子を残し伝えるために、

あのハチは また新しい巣作りをはじめているだろうな。

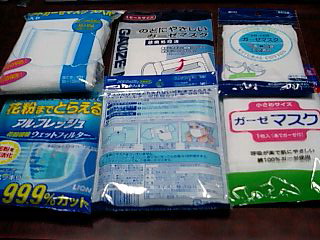

マスク姿は予防? 飛沫飛散防止?

仕事仲間の一人が、テルアビブから帰ってきた。

帰国して「マスク姿がいっぱいでびっくりした。

日本ではもうこんなに新型インフルエンザが蔓延してたのか!!」と。

工場、オフィス、店舗、サービスの現場に、会社命令で

「全員、マスクを着用するように」と通知し徹底する。

これがマスコミのニュースで知って、二度びっくりした、と。

かの国も、欧米の国での常識では、

「風邪など引いて、クシャミ、咳、痰の症状がある人が」、

まわりの人に「飛沫で感染させないために」マスクをつける。

花粉症のひとが、花粉を吸い込まないためマスクを使う。

ウイルス性風邪を引いたら、ウイルス飛沫をカットするため使う。

これがマスクの使い方、と思っていたが、

手元の薬箱にあった、マスクのひとつには、

「こんなときにお使いください」

「*かぜの予防に *かぜをひいたときに *花粉症の季節に・・」

とあった。

この地方のドラッグストアやコンビニのマスク売り場は空っぽ。

『マスクは売り切れです。いつ入荷するか見通しがついておりません。』

大きな張り紙と、恐縮するスタッフの姿が 続いている。

春が無かった。

「春が無かった」。

早生種のたまねぎは なんとか収穫を終えた。

サラダオニオン(赤たまねぎ)が 玉にならない!

サクラの花冷えがあり、晩霜を くぐる春の年には、

大きく玉をつくりながら すこし甘いほどに実が入るのに、

ことしはいきなり種つくりに走っている。

日本は 春夏秋冬の四季が、規則正しく3ヶ月づつ巡る、

すばらしい四季の国、と学校では教えられた。

食材の会社の仕事をしているころ、

この地方の春、秋は2ヶ月だと教わった。

3月15日、5月15日、9月15日、11月15日から一週間で、

一気に四季の舞台が入れ替わる、と。

この一週間の間に、五日足平均気温が5度近く動くから。

サクラ、桃、椿、みかん。大根、菜の花・・、

いずれも花咲き時を定めかねていた。

ちょうちょも みつばちも、ほとんど姿を見せなかった。

足なが蜂さえも、巣作りの時を 計りかねている。

春を春らしく感ずる時季もなく 夏日が盛んに現れる。

ケヤキは「短い新緑」で濃緑に変わり、いきなり家蚊が出てくる。

夏野菜の育ちも迷子のように、立ち往生。

やっぱり ことしは「春が無かった」。

日本発の食文化:「カップラーメン」

インスタント「カップラーメン」の出現は、人類に対する、

「日本の新しい文化の創造」となった。

このことばが、頭から離れない。

「浮世絵」「仏像彫刻」「漆塗りjapan」「からくり」・・・

いずれも、日本の巧みさ、その中に取り込まれた匠の技。

「カップラーメン」は保存食であるばかりか、

輸送受け渡しの「容器」要らず、「食器」要らず、

食後の「食器洗い」要らずを実現した先駆者である。

光も影もある。

食器は食後洗って使いまわす食器の文化を、捨てない文化を育んできた。

カップラーメンの容器は「使い捨てる文化」の先駆者にもなった。

食器は割れるもの、割らないように使いまわす文化を育み、

カップラーメンの食器は「割れない文化」で、作り手と使い手の気遣う文化を薄めた。

カップラーメンは、麺をフォークで食べる文化、1回限りの「割り箸文化」をも助長した。

立ち食い、歩き食いの生活スタイルを促し、食育から是非も論ぜられるが、一方では極寒地向き、アウトドアレジャー、夜食など、利便さも重宝される。

「日本の食」:「カップラーメン」は いまや世界のすみずみまで行きわたり、「コーク飲料」に並んで「世界の食」になっている。

<< 1 ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... 283 >>