ページ: << 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 283 >>

中山道御嶽宿 (わいわい館)へ (1334)

**** 「小弓の庄」企画運営委員会の企画委員メンバーが、

視察研修に出かけた・・(report by Mizuno)

2月28日(木)は風もなく朝からポカポカと暖かく、好天に恵まれました。

視察研修には企画運営委員と小弓の庄応援団メンバー合わせて20名が参加しました。

今回は鵜沼宿・太田宿から御嶽宿までの、中山道の宿場町を視察コースとしました。

鵜沼宿では、江戸時代の宿場町の面影を伝える町並みのほぼ中央にある、武藤家(各務原市が修復工事をし「中山道鵜沼宿 町屋館」として公開)と「脇本陣 坂井家」を見学。

太田宿では、「中山道太田宿会館」を中心に「旧太田脇本陣 林家住宅」「旧太田宿本陣門」などを見学しました。

両宿場町とも、それぞれにボランテイアガイドによる説明を受けながらの見学でした。

もんなの楽しみの昼食は「シティホテル美濃加茂」でランチバイキング。皆んなたっぷりといただきました。

御嶽宿では、役場の担当者が出迎えてくれました。

さっそくに 御嶽宿の交流拠点施設といえる「御嶽宿 わいわい館」で説明を受け、町並みの見学に出かけました。

この「御嶽宿わいわい館」は、平成22年5月に竣工したもので「”おもてなし”と”交流”の拠点施設としてする」をコンセプトに設置された、とのこと。小さいながら よくできていました。

町並み見学の最後は、わいわい館の向かいにある願興寺の仏像を見せていただきました。

ここには国指定の重要文化財をはじめとした仏像が30体ほど祭られ、圧巻でした。

この仏像拝観で、今回の視察研修の締めとなりました。

帰り道の途中可児市のJAめぐみの農畜産物販売所「とれったひろば」に立ち寄り。

皆さん 野菜などを仕込まれ、4時半過ぎに小弓の庄へ無事着きました。

朝から好天に恵まれ、私達にとっては各施設の運営や接客など知ることができ、たいへん有意義な視察研修の一日でした。(Mizuno記)

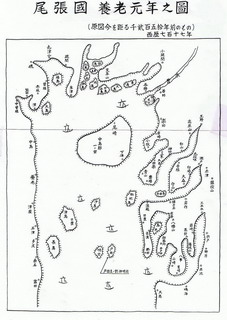

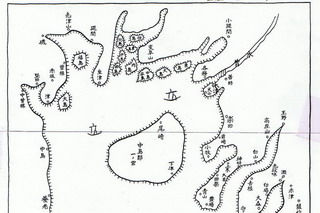

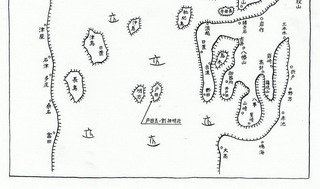

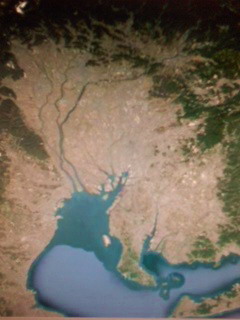

濃尾平野は海だった (1333)

「養老元年(西暦717年)、濃尾平野は海だった! 」

「木曽川の河口は犬山だった。」と見える。

犬山城下から先の犬山扇状地は水の中。

だが、犬山から木曽川の河口までは45Kmほども先。

広大な遠浅の海(汽水湖)の波打ち際だったろう。

鵜沼、内田、木津(こっつ)は湊町といったところか。

中島(一宮)、枇杷島、津島、長島はまさに「島」。

地理学者から「古東海湖」と聞いたことがある。

(今、もしも海水面が40m上昇したらこの図に戻る、か)

この古地図が描かれたのは、

藤原京から平城京遷都(710)。天武天皇の国史編纂事業がすすみ古事記(710)や日本書紀(720)ができたころ。

”鳴くようぐいす平安京”794年の平安遷都よりも前。

養老年間には、弥生の時代から続く「米」や「弓矢」の献上品(その実、現物の納税品)の舟が往来したことだろう。

平成24年9月羽黒小学校の旧い教科書や収蔵品展示で発見。

45年ほど前、だれかが複製した古地図をあらためて見る。

850年後、織田信長が尾張上四郡・下四郡を統一するが、

昔は「古東海湖」の水面下だったのだ。

900年後・・天領木曽の御用林から用材を運び出すのは、

徳川家康が江戸に幕府を開いてからの話し。

鵜沼側には中乗りさん、松倉には川並衆だった家系が多く残る。

「孤独が一流の男をつくる」 (1332)

「孤高はいい。孤独だけはするな」とも。

「組織に頼らず ひとりで生き抜く」

「一流の人は「ひとり時間」をもっている」

「幸せを追及する人は、まず孤独である」

「寂しさに強くなれば、人生は楽しくなる」

・・・

そして、

「孤独が男の器を大きくする」

帯封やら、目次を見ただけだが、

この本が(たぶん)言いたいことは、見当がつく。

きょう届いた本:「孤独が一流の男をつくる」

出版プロデューサー:川北義則氏の最新著作・・。

”仏教は「母」の宗教である” (1331)

鈴木大拙・「禅の大家」のことばのいくつかに出合った。

** 東洋思想の根底には「母的なもの」がある。

禅宗の考え方=「対立する概念の一体化」を進めてゆくと、「煩悩即菩提」という大乗仏教の究極に到達する。

何か、農耕定住生活を送る大地の恵みの地に、争うことなく たがいの群れとの距離を保って(縄張りを得て)生きていける山河・草木、陽光・雨風の大地・風土に恵まれたことへの、感謝と祈りのさまが見通せてくる。

** キリスト教は「父」の宗教、仏教は「母」の宗教である。

** キリスト教は「罪」というが、

仏教では(その概念が無く)仏の「慈悲」で許されてしまう。

貞観大地震、東日本大地震の洗礼をくぐる今日に、

** 「他人の心を知ってどうしようというのか?

大切なのは 自分の心を知ることだ」

・・と、喝破する”禅者”することばは 重い。

”まごわやさしい” (1330)

”まごわやさしい”

こんな合言葉があるそうな。

答えは・・:

”ま” まめ

”ご” ごま

”わ” わかめ

”や” やさい

”さ” さかな

”し” しいたけ

”い” いも

健康家族の食卓 七人の侍 ってところか。