ページ: << 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 283 >>

羽黒の史跡・文化財 -4- 「 興禅寺 」 (794)

「 興禅寺 」 :

本尊は 釈迦如来。

1174年 梶原景時が平 忠盛(清盛の父)の家臣であったころ、羽黒の下大日に真言宗・光善寺を建立したのが始まりといわれています(※ 開基)。

景時の死後 一族が没落すると 一時期荒廃していましたが、1479年 羽黒城主・梶原景綱によって、臨済宗・興禅寺に改宗して再興されました。

1584年の小牧長久手の戦いの前哨戦:羽黒合戦(※八幡林の戦い)によって、伽藍のすべてを焼失してしまいました。

現在の興禅寺は1584年犬山城主・小笠原吉次によって、梶原屋敷跡の現在地に再興されたものです。

本堂は、1898年(※明治31年)に完成したもので、2006年 国土の歴史的景観に寄与するものとして、国・登録文化財に指定されました。

本堂右隣りの庫裡は、1830年に再建されたもので、2004年に木造切妻造り桟瓦葺の国・登録有形文化財となっています。

また、境内には(※1868年慶長4年 入鹿池決壊洪水)「入鹿切れ流れ石」や四季桜などがあり、東門脇には椿と桜が合体した珍しい「椿桜」があります。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -3- 「羽黒城址竹林園」 (793)

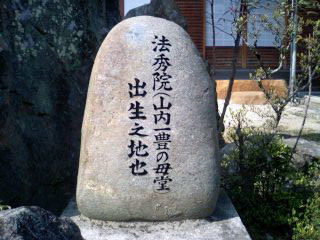

(羽黒城址の碑)(羽黒城址 竹林園)

鎌倉幕府の重臣であった梶原景時の孫、梶原景親が 現・興禅寺あたりに館を構えたのが始まりとされ、約400年近く居城としてきました。

この城は「梶原屋敷」ともいわれており、山内一豊の母・法秀院ゆかりの屋敷ともいわれています。

梶原景親から17代目城主・景義は、織田信長に仕え、羽黒3000石の領主になったが、1582年の本能寺の変で殉職したため、梶原家は途絶え廃城になりました。

1584年の「小牧長久手の戦い」の折り、豊臣秀吉は山内一豊らに命じ、砦として守らせましたが、終戦とともに再び廃城となりる。

その後の社会情勢の変革によって、館(城)の全容は判然としませんが、城址内および興禅寺の庫裏に 往時の土塁跡といわれるものが残っていたり、館があった頃のものといわれる五輪塔などがあります。

2009年より犬山市と地域の人たちで、これまで荒れ果てていた城址内の竹薮を整備し、竹林公園化が進められ「羽黒城址 竹林園」となった。

(するすみグランドと、その向こうに羽黒城址竹林園)

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -2- 「磨墨塚と史跡公園」 (792)

(名馬・磨墨の塚)(名馬磨墨と梶原景時公:ねぶた)

「磨墨塚と史跡公園」 羽黒の史跡・文化財 -2-

磨墨を 有名にしたのは、宇治川の合戦(1184年 木曾義仲との戦い)による、梶原景季(景時の嫡男)と、佐々木高綱との先陣争いです。

頼朝の死後、鎌倉幕府の内紛によって、梶原景時ら一族郎党が非業の最期を遂げ、景高(景時の次男)の子・豊丸(後の景親)らは、乳母・お隅の方と、七家来、そして名馬「磨墨」を伴なって、この地に落ちのびてきました。

その後、お隅の方が亡くなり、「磨墨」も時を同じくして 死に、ともにこの地に葬られたと伝えられています。

「名馬・磨墨塚史跡公園」はこうした伝承から、磨墨を模した木馬を設置するなど、磨墨塚周辺を公園として整備されたものです。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -1- 「小弓の庄」 (791)

「小弓の庄」:

・・・この建物は明治40年 旧加茂郡銀行羽黒支店として建てられたもので、1999年より、この擬洋風建築物を地域の文化財として活用すべく現在地に復原し、羽黒地区のまちづくり拠点施設として使われています。

また、2001年1月には「JRセントラルタワーズ」ほか6件とともに「第8回愛知まちなみ建築賞」を受賞し、翌年3月犬山市都市景観賞を受賞しています。

「小弓の庄」の由来・・・:

平安のころ、この一帯は藤原氏の荘園で、ここで取れる竹や葦が弓矢の材料に適し、朝廷に献上していたといわれ、羽黒の歴史を伝える名称として、この荘園の名がつけられました。 ・・・・

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

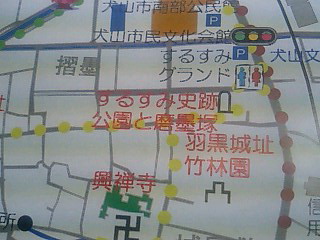

「ぶらっと羽黒 ウォークマップ」 (790)

羽黒げんき ありがとうございます。

「ぶらっと羽黒 ウォークマップ」が 完成した。

羽黒地区等コミュニティ推進協議会 念願の”観光マップ”

「おおーっ できたか・・!!」

片面には「羽黒地内の主な史跡と文化財」15箇所が。

克明に、かつ簡潔に 書き記されている。

はぐろってどんなところ?と聞かれたとき、

こんなまちだよ、と 答えるに、便利だな。

すばらしいマップを ありがとう!!

<< 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 283 >>