ページ: << 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 283 >>

羽黒の史跡・文化財 -14- 「 五条川 」 (804)

( 1952年撮影:堀田橋 ↓ )

「 五条川 」:

五条川は、岐阜県多治見市の高社山附近に源を発し、愛知県犬山市 八層山の南を流れ、郷川と成沢川とともに、入鹿池に水を満たした後、新郷瀬川と分かれて、清州市で新川と合流するまでの全長約43kmの川です。

一級河川としての五条川管理区間は、新郷瀬川との分流点五条川分流樋門を、最上流として、ここから新川との合流点までの延長28.2kmとなっています。

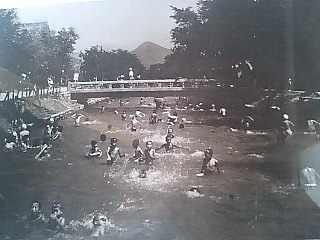

(五条川小弓橋附近)(1955年撮影:羽黒小学校のプールだった↓)

五条川の堤防には、1953年 五条川の本格的な堤防改修工事の完成に合わせて約4200本余りの桜(ソメイヨシノ)が植えられ、その長さは日本屈指の桜並木となっており、この堤防を利用した「尾北自然歩道」の一部にもなっています。

3月下旬、桜の開花時期に合わせて、県道羽黒橋から名鉄小牧線鉄橋までの間で、夜桜ライトアップをしています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -13- 「 福富新蔵 と 山姥物語 」 (803)

(『梶原内羽黒七人衆と山姥物語』吉野守・著 宇野藤雄・画)

「 福富新蔵 と 山姥物語 」:

福富新蔵は、尾北地方に残る民話『山姥物語』の主人公で、本宮山山麓で山姥を退治した人物です。

福富新蔵は、梶原景時の次男景高の遺児・幼名豊丸(のちの梶原景親)を守護して、この羽黒に落ちのびてきた七家臣のうち、福富万蔵国秀から数えて三代目にあたり、羽黒高橋に屋敷を構えていました。

山姥を退治したのは、1262年のことで、山姥退治をしたのち、剃髪して名を両福坊と改め仏門に入り、羽黒に小さな庵を造り、静かに暮らしたいわれています。

新蔵の墓には、延喜2戊6月29日・甚四郎建立(山姥退治から47年)の刻印があります。

大口町にある徳林寺は、小池与八郎の子・与九郎によって建立された寺で、別名『山姥寺』ともいわれています。

また、両福坊も塔頭として、羽黒から移設されましたが、その後 戦乱によって焼失し、残念ながら現存していません。

(大口町:徳林寺。 参道と山門 )

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -12- 「 立圓寺 」 (802)

「 立圓寺 」:

「立圓寺」。 本尊は 阿弥陀仏。

1499年 斉木五左衛門尉政胤が 父母の恩に報いるため、羽黒字田中に田中寺と号して建てられたのが始まりと伝えられています。

この斉木氏は、鎌倉幕府の政争に敗れ非業の死を遂げた梶原景時の次男・景高の遺児:豊丸(のちの梶原景親)らを守護して、羽黒に落ちのびてきた七家臣のひとり:斉木外記貞住の末裔にあたります。

その後1636年 田中山・立圓寺と寺号を改め、1656年現在地に堂宇が移されました。

本堂は1824年、山門は1836年、鐘楼は1864年、玄間・庫裡は1933年に再建され、倶会堂は1955年、無碍堂は1993年、大門石組袖塀囲は2003年に創建されています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

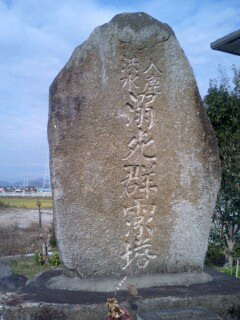

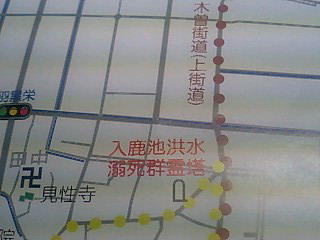

羽黒の史跡・文化財 -11- 「入鹿池洪水溺死者塔」 (801)

「入鹿池洪水溺死群塔」:

1633年入鹿池完成より 235年後の1868年(慶応4年:明治元年) 長雨に耐え切れず、百間堤が決壊した「入鹿切れ」の大洪水によって被害を被った溺死者の慰霊塔です。

この年4月中ごろから降り始めた雨は、5月になっても続き5月14日未明(午前4時ごろ)ついに百間堤が決壊し、満水状態になっていた入鹿池の水は濁流となって、丹羽郡一帯(現在の犬山市・大口町・扶桑町・江南市・一宮市の一部)およそ62村をひと呑みにしてしまいました。

浸水地域は、120ヶ村に及び、死者941人・負傷者1471人・流出家屋807戸・浸水家屋11,709戸の大惨事となりました。

特に羽黒村の被害は甚大で、未明のこともあり、多くの人が濁流に流されてしまいました。

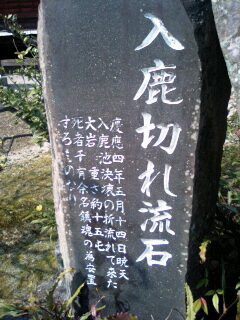

興禅寺本殿横に在る「入鹿切れ流れ石」は、この濁流によって桜街道まで流されてきた岩で、入鹿切れの惨状を後世に残すため境内に運ばれたものです。

(出典:「ぶらっと羽黒ウオークマップ」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

羽黒の史跡・文化財 -10- 「木曾街道」と「稲置街道」 (800)

「 木曾街道(上街道) 」と「 稲置街道(いなきかいどう) 」:

「 木曾街道(上街道) 」:

「木曾街道(上街道)」は、名古屋城と中山道を結ぶ、尾張藩の藩営街道として徳川義直の命によって 1623年から名古屋城の東大手門(東門)を出て、清水口・味美・小牧・楽田追分を経て、善師野で峠を越えて可児市土田から今渡の少し先で、中仙道伏見宿にて合流する道が、10年がかりでつくられました。

この街道は、一里塚や小牧や善師野に宿場を設けるなど、幕府直轄の街道に匹敵する立派なもので、参勤交代や藩用などに使われていましたが、明治以降は 衰退してしまいました。

「 稲置街道 」:

「稲置街道」は 犬山城主成瀬正虎が、1625年に犬山から犬山口・五郎丸・羽黒蝉屋・楽田追分までの道を整備し、当時 犬山が稲置村と言われていたことから稲置街道と呼ばれました。

当時から名古屋と犬山を結ぶ重要な街道として利用され、明治後 木曾街道が衰退するのに対し、主要幹線道路として発展し、別名「犬山街道」(※名犬街道とも)とも呼ばれ現在に至っています。

(出典:「ぶらっと羽黒 ウオークマップ 」羽黒地区等コミュニテイ推進協議会)

<< 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 283 >>