カテゴリ: 畑仕事はカルチャー

ページ: << 1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... 267 >>

プリマーテス研究会-3-「次世代へ何を残すか」

第53回プリマーテス研究会のシンポジウム形式の、

霊長類および関連分野研究者の学会に、一般参加させてもらった。

この研究会は、

霊長類研究に限らず視野視点を拡げ、

自然保護活動を地域的視点から全世界的視点に、

地球上の生物多様性保全の啓蒙活動にも 取り組んでいる。

************

多彩な講師陣。 中でも、国立社会保障・人口問題研究所の、

金子隆一氏の人口動向、構造転換と自然環境への関わり方についてのデータ解析、問題提起には、強い衝撃を受けた。

【写真】第53回プリマーテス研究会 会場スナップ。

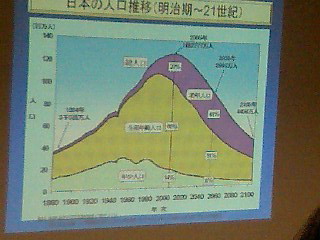

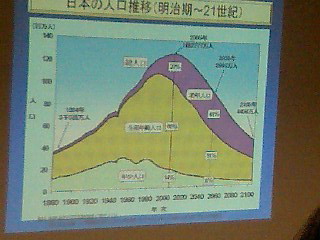

発表者:金子隆一氏(国立社会保障・人口問題研究所)

「日本人口の転換と自然環境」日本の人口推移。

発表者の貴重なオリジナル図表とその解析に魅せられた。

**************

日本の人口が 1955年の8928万人が、

50年後の2005年に1億2777万人(143%)のピークへ。

その後減少し、2055年に8993万人(70%)という。

(ある統計予測の中位値によれば)。

若年人口割合が 押し上げ、 高齢者割合のふくらみを残す。

働き盛りの3800万人前後が 50年間で増え続け、

転換後 50年間で減り続ける!

人類歴史上、前例の無い100年という短い期間で、

膨張し、収縮する日本の軌跡と今後の軌道。

(イタリアも似ているらしいが)。

日本から ざっと5~10年遅れで韓国が、20~30年遅れで中国が、25~35年遅れでインドがたどる推移カーブに思われる。

**************

健康な高齢者が、社会的にあるいは家族の意思決定者として、長期間 そこに着座し続ける。

子世代、孫世代が 社会・経済・家族の主役に就くのは いつ(何歳ごろ)なのか・・。

************

プリマーテス研究会-2-「里山の自然」

ことしのシンポジュウムのタイトルは、

「里山の自然」~私たちは次世代へ何を残すか~。

研究会の呼びかけ文によれば、

「里山」の重要さ、おもしろさを知り、一方で現代文明が環境を破壊し、人類社会の将来が危ないことを知って、どのように行動すればよいかを考える」機会を作りたい・・。

シンポジュウム形式とはいえ、○○○○学会に参加するのは、久し振りだ。

発表者と参加者が、見解を確かめ合い、討議する場に居ることで、自分の認識、考えが深まっていく。

日本の国土が「ヒト」を養っていけるのは、人口3000~3500万人ぐらい。

国土、耕地の高度な利用でも5000万人ぐらいが許容量ではないか。

1884年(明治17年)ごろ、3500万人。

1955年(昭和35年)ごろ、8928万人。

2005年度に、 1億2777万人。

このあと、推計中位数値で、

2055年ごろ、 8993万人。

こんな数値を仮定して、国土を活かし、フル利用するには・・。

発表者にいくつかの予測、提言に 思わず唸らされてしまう。

日本の国土の最大の資源・資産は高温多湿で多雨な気象に支えられているところか。

縄文・弥生のころから、文明・文化で国土を砂漠化してこなかった。

環境の自浄作用能力と折り合いをつけ、生態系を壊さずに持続させ続けてきた。

この日本人の知恵と文化に感謝したい。

果たして、自分たちはこの後の世代に、

この美しい、ヒトが生き続けられる国土を残してやれるか・・。

【写真】第53回プリマーテス研究会 会場スナップ。

発表者:金子隆一氏(国立社会保障・人口問題研究所)

「日本人口の転換と自然環境」日本の人口推移。

発表者のオリジナル図表に魅せられた。

「プリマーテス研究会」-1- 日本モンキーセンター主催

「プリマーテス研究会」第53回シンポジウムに、

11月29、30日 一般参加で出席した。

シンポ会場は日本モンキーセンター・管理棟兼ビジターセンター大講義室。

プリマーテスとは、霊長類(サル)。

1985年日本霊長類学会が設立されるまでは、

この研究会が学会として機能していた。

いまも毎年シンポジウム形式ながら学会のフィールド版として連綿と盛会に続いている。

なによりも1956年設立の財団法人日本モンキーセンターと、

その後1967年設立の京都大学霊長類研究所が、

東之宮古墳のとなり、犬山白山平、官林(国有地)の里山に、

地続きで広大な敷地で隣り合っている。

付属博物館、世界サル類動物園、そして名古屋鉄道出資のテーマパーク:ラインパークがつづく。

一世を風靡したテーマパーク:ラインパークは今も根強く子どもたちの人気が高い。

もともと犬山の里山には野生のサル(ニホンサル)が居るうえに、

世界のサルが ン百種類もが 一堂に研究・公開されている。

医学薬学、生物学など学術医薬学研究開発に無くてはならない披検体の、

供給源として重要な機能も果たしている。

犬山・白山・日本モンキーセンターへ

犬山・丸山・白山平へ久し振りに行く、と言っても、いまどきは なかなか通じない。

ラインパークへ行く、と言うなら通ずる。

徳ヶ池越しに 白山:東之宮神社・東之宮古墳からラインパークを見やると、晩秋快晴の紅葉がすすんでいる。

昔ながらのクヌギ・コナラや広葉常緑樹の林が残る。

丸山地区も随分と開発がすすみ、白い壁の建物が増えたなぁ。

ラインパーク駐車場から入り、奥の「日本モンキーセンター・ビジターセンター」前の駐車場へ。

紅葉狩り最盛期の休日で、無風快晴だが来場者の車も少ない。

一日ノータイム千円の料金がきついのかな。

住宅地の奥、おサルさんの居住地近くは、

クヌギ・コナラの落葉樹林が拡がる。

財団法人日本モンキーセンターは、サル(霊長類)の研究、(実験用サルの)供給、社会教育のため、霊長類学の研究センター。

私企業の社会的文化貢献メッセとしても はしりの時代に、

地元名古屋鉄道が財政的スポンサーで設立された。昭和31年(1956)。

いまどきならテーマパークの先端例。

その後昭和42年(1967)、お隣に京都大学霊長類研究所が、

尾張富士山ろく入鹿池畔に、博物館明治村が設立されていく。

.トウカエデの紅葉

トウカエデ。

唐楓と書かれる。中国の東南部、台湾が原産と聞いた。

江戸時代中ごろに 渡来したらしい。

いま、某中核都市の市立美術館長をされているT先生が、

いたくお気に入りの樹であった。

街路樹や公園樹としてよく見かける。

樹高は15㍍くらいになる。

三角形の形をしたもみじ風の葉っぱ。

毎年強めに剪定される街路樹のトウカエデも、

朱色から真っ赤な色に変化しながら 美しく色づいていく。

秋の終わりを告げる紅葉の樹。

工業団地の産業道路に植えられたトウカエデも色づいてきた。

【写真】街路樹の紅葉。トウカエデ。

犬山工業団地 産業道路。 サントリー木曽川工場周辺にて。

犬山インダストリアルパークとも呼ぶ。植栽されて緑化率高い。

<< 1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... 267 >>