ページ: << 1 ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... 283 >>

プリマーテス研究会-5- 里山・田んぼこそ資源国

江戸時代終期から1960年ごろまで100年間、

現国内で、衣食をまかなってきた耕作地。

(化学肥料・薬品の過度な施業をせず、水田の乾田化を抑制すれば)田んぼの生きものの力で分解に助けられ、稲作できる土壌を維持できる。

稲作を中心に、ン百年先まで4~5000万人分の食糧を自給できる、とも。

*************

里山、田んぼは、その下流域の生きものとヒトと経済の貯水池・浄化槽である。

さて、「水資源・食糧源としての森林・田んぼの維持」、「せめて5000万人分の自給食糧の国内生産」は、どの世代が どう分担するのか。

**************

この50年間、水(海)に流し、地中に隠した廃棄物。

未処理で流した洗剤・工業薬品、過度な化成肥料・殺虫剤、・・。

とりわけ生物生態系が分解・循環し切れない量の廃棄物。

その大半は原材料として、国外から輸入した原油系(CO2、樹脂類)と鉱物・・。

この最終処理は、だれが負担するのか。

どの世代が、どう負担するのか。

ヒトは 動植物・生物に「いま現時点の、自分にとって不都合・不利益なこと」を、他者に送りつける。 次世代に残そうとしている・・。

ヒトは 地上と地下から得た資源を また土に還すまでの後処理コストを購買価格に含めて買おうとしなかった。

作るヒト、売るヒトは売りっぱなし。資源回収・再利用・土に還す最終処理を、自らはすることなく、コストも充分払わないで他者に任せっぱなしにしてきた。

ヒトは 次世代のヒトと生きものに、大きな負荷を先送りしつづけている・・。

************

研究会の帰り道、ムラの田んぼに しばし見とれた。

稲刈りを終え、稲株の並ぶ田んぼ。

江戸時代後期、明治時代前期は、人口4000万人ほどが、

里山・里地、雑木林・田んぼと、よく折り合って暮らしていたなぁ・・。

「うさぎ追いし、かの山。 こぶな釣りし、この川。

・・・

山は青き ふるさと。 水は清きふるさと」

primates研究会-4- 生涯孫無し率50%!?

プリマーテス(霊長類)研究者が年一回シンポジウム形式の学会を、犬山市の財団法人日本モンキーセンターで開催する。

霊長類の頂点にいるヒトの生存生活環境として、里山の自然・次世代に何を残すかを、主テーマにこのところすすんでいる。

一般参加で 二日間同席して、たくさんの刺激を受けた。

************

ヒトは、ピーク90億人規模にもなりそうなヒトは、どれだけ勝者のヒトとして生存できるのか。

富を蓄えるヒトとそうでないヒトが 地球上でどのように共存できるのか・・。

************

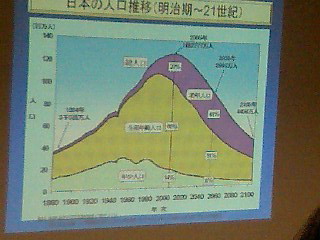

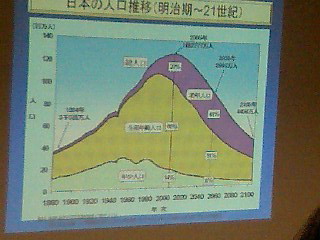

日本の人口推移は 「人口転換」がはげしい、という。

①少子高齢化。 出生から成人までの死亡が激減し、だれもが高度医療を受けて寿命が延びる「疫学的転換」が進む。

生存曲線の老化遅延、というのだそうな。

②多産多死から多産少死へ。そして少産少死へ。

種の保存と 種の生存(何世代も先へ生き延びる)の摂理として、

減り過ぎそうだと一気に増やし、共倒れする危険が迫ると急速に自己調整する。

さまざまな生きものに「出生転換」が見られるという。

日本でも4人出産から 2人出産へ。

1930年ごろ出生率4.72人。1970年ごろ2.13人。

そして2010年ごろは おそらく出生率1.29人前後。

************

やがて 50歳未婚率が24%へ、 生涯子供なし率が38%へ、

生涯孫なし率が50%へという時代が すぐそこまで来ている、とも。

一人当たり保育、養育、教育の負担。親だけが負担か、親世代のヒトも負担か。

いろいろな事象は「自らの生き方(生存)(生殖)が 合理的に選択できる」「ヒトの社会・経済の」時代がなせるもの、というが・・。

************

プリマーテス研究会-3-「次世代へ何を残すか」

第53回プリマーテス研究会のシンポジウム形式の、

霊長類および関連分野研究者の学会に、一般参加させてもらった。

この研究会は、

霊長類研究に限らず視野視点を拡げ、

自然保護活動を地域的視点から全世界的視点に、

地球上の生物多様性保全の啓蒙活動にも 取り組んでいる。

************

多彩な講師陣。 中でも、国立社会保障・人口問題研究所の、

金子隆一氏の人口動向、構造転換と自然環境への関わり方についてのデータ解析、問題提起には、強い衝撃を受けた。

【写真】第53回プリマーテス研究会 会場スナップ。

発表者:金子隆一氏(国立社会保障・人口問題研究所)

「日本人口の転換と自然環境」日本の人口推移。

発表者の貴重なオリジナル図表とその解析に魅せられた。

**************

日本の人口が 1955年の8928万人が、

50年後の2005年に1億2777万人(143%)のピークへ。

その後減少し、2055年に8993万人(70%)という。

(ある統計予測の中位値によれば)。

若年人口割合が 押し上げ、 高齢者割合のふくらみを残す。

働き盛りの3800万人前後が 50年間で増え続け、

転換後 50年間で減り続ける!

人類歴史上、前例の無い100年という短い期間で、

膨張し、収縮する日本の軌跡と今後の軌道。

(イタリアも似ているらしいが)。

日本から ざっと5~10年遅れで韓国が、20~30年遅れで中国が、25~35年遅れでインドがたどる推移カーブに思われる。

**************

健康な高齢者が、社会的にあるいは家族の意思決定者として、長期間 そこに着座し続ける。

子世代、孫世代が 社会・経済・家族の主役に就くのは いつ(何歳ごろ)なのか・・。

************

プリマーテス研究会-2-「里山の自然」

ことしのシンポジュウムのタイトルは、

「里山の自然」~私たちは次世代へ何を残すか~。

研究会の呼びかけ文によれば、

「里山」の重要さ、おもしろさを知り、一方で現代文明が環境を破壊し、人類社会の将来が危ないことを知って、どのように行動すればよいかを考える」機会を作りたい・・。

シンポジュウム形式とはいえ、○○○○学会に参加するのは、久し振りだ。

発表者と参加者が、見解を確かめ合い、討議する場に居ることで、自分の認識、考えが深まっていく。

日本の国土が「ヒト」を養っていけるのは、人口3000~3500万人ぐらい。

国土、耕地の高度な利用でも5000万人ぐらいが許容量ではないか。

1884年(明治17年)ごろ、3500万人。

1955年(昭和35年)ごろ、8928万人。

2005年度に、 1億2777万人。

このあと、推計中位数値で、

2055年ごろ、 8993万人。

こんな数値を仮定して、国土を活かし、フル利用するには・・。

発表者にいくつかの予測、提言に 思わず唸らされてしまう。

日本の国土の最大の資源・資産は高温多湿で多雨な気象に支えられているところか。

縄文・弥生のころから、文明・文化で国土を砂漠化してこなかった。

環境の自浄作用能力と折り合いをつけ、生態系を壊さずに持続させ続けてきた。

この日本人の知恵と文化に感謝したい。

果たして、自分たちはこの後の世代に、

この美しい、ヒトが生き続けられる国土を残してやれるか・・。

【写真】第53回プリマーテス研究会 会場スナップ。

発表者:金子隆一氏(国立社会保障・人口問題研究所)

「日本人口の転換と自然環境」日本の人口推移。

発表者のオリジナル図表に魅せられた。

「プリマーテス研究会」-1- 日本モンキーセンター主催

「プリマーテス研究会」第53回シンポジウムに、

11月29、30日 一般参加で出席した。

シンポ会場は日本モンキーセンター・管理棟兼ビジターセンター大講義室。

プリマーテスとは、霊長類(サル)。

1985年日本霊長類学会が設立されるまでは、

この研究会が学会として機能していた。

いまも毎年シンポジウム形式ながら学会のフィールド版として連綿と盛会に続いている。

なによりも1956年設立の財団法人日本モンキーセンターと、

その後1967年設立の京都大学霊長類研究所が、

東之宮古墳のとなり、犬山白山平、官林(国有地)の里山に、

地続きで広大な敷地で隣り合っている。

付属博物館、世界サル類動物園、そして名古屋鉄道出資のテーマパーク:ラインパークがつづく。

一世を風靡したテーマパーク:ラインパークは今も根強く子どもたちの人気が高い。

もともと犬山の里山には野生のサル(ニホンサル)が居るうえに、

世界のサルが ン百種類もが 一堂に研究・公開されている。

医学薬学、生物学など学術医薬学研究開発に無くてはならない披検体の、

供給源として重要な機能も果たしている。

<< 1 ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... 283 >>